1957年12月的福建漳州海边,天还没亮透,海面上飘着一层薄薄的雾。一艘不起眼的小渔船趁着涨潮悄悄驶出港口,船头站着个穿着便服的男人,双手紧紧攥着船桨,眼神里又慌又急。

这人就是福州军区高炮第63师副师长张清荣。谁也想不到,这个刚满38岁、手握军权的开国中校,会坐着这么一艘小破船,奔向对岸的金门岛,也奔向了自己注定毁灭的结局。

张清荣老家在河北保定的一个小村子,爹妈都是种地的,日子过得紧巴巴。可他跟村里其他孩子不一样,不爱下地干活,就喜欢往学堂跑。那时候学堂里就一个老先生,教十几个娃认字读书,张清荣脑子灵光,作诗写文章比同龄人强不少,老先生一开始还挺喜欢他。

不过这喜欢没持续多久,老先生就发现这孩子“有点门道”。每天早上,张清荣总是第一个到学堂,还提前沏好一杯热茶放在先生桌上。

起初先生以为是这孩子懂礼貌,直到有次下雨,先生走在来学堂的小路上,远远看见张清荣蹲在路边的草垛里躲雨,见他过来,立马窜出去往学堂跑。原来这娃每天都在路口等着,看见先生来了再赶回去沏茶,故意装成“早到又懂事”的样子。

除了读书,张清荣还爱舞枪弄棒。村里有个老猎户,会点拳脚功夫,他就天天去帮猎户挑水劈柴,换人家教他两招。没几年,他身手确实比一般娃利索,村里有人说:“这小子文武都沾点,将来说不定能混出个样来。”

可没人想到,他这份“机灵”里,藏的全是投机取巧的心思,这也为他后来的选择埋下了祸根。

1938年,日军打到了保定,村子里鸡飞狗跳,不少人逃难去了。张清荣看着日军烧杀抢掠,心里没多少家国仇恨,更多的是觉得“这是个机会”:乱世里当兵,说不定能混个官当当。

那时候国民党的部队离得远,只有八路军在附近招兵,喊着“抗日救国”的口号,张清荣没办法,只能报了名。

刚进部队的时候,张清荣只是个普通小兵,但他“会来事”的本事很快就用上了。每次训练,他都抢着干脏活累活,见了长官就笑脸相迎,还总找机会跟连长、营长汇报“思想”,说自己多想抗日、多想立功。

真到了战场上,他也敢冲,不过跟其他拼命的士兵不一样,他冲的时候会瞅着机会,既能让长官看见,又不会真把自己置于死地。

抗战那几年,张清荣从士兵升到了副营长,抗战结束后又跟着部队打解放战争,凭着几次冲锋在前的“表现”,再加上会跟上级处关系,到1949年新中国成立的时候,他已经是营长了。

这时候的张清荣,心里早就不满足于一个营长的位置,他总觉得自己功劳大,该当更大的官。

1950年,抗美援朝战争爆发,部队要选一批有经验的军官去朝鲜。

张清荣一听,立马主动报名,他知道这是个“镀金”的好机会,在跟美军的战斗中立功,回来肯定能升官。果不其然,他被任命为炮兵团团长,带着部队去了朝鲜。

朝鲜的冬天冷得能冻掉耳朵,炮管早上都得用开水浇才能打响。

张清荣倒也没偷懒,每天跟着士兵一起在阵地上待着,还琢磨出了一套“躲空袭、快打击”的办法,美军飞机多,他就让部队把炮位藏在山洞里,等美军地面部队靠近了,再快速把炮拉出来开火,打完就撤。靠着这招,他的炮兵团还真帮步兵打了几次胜仗。

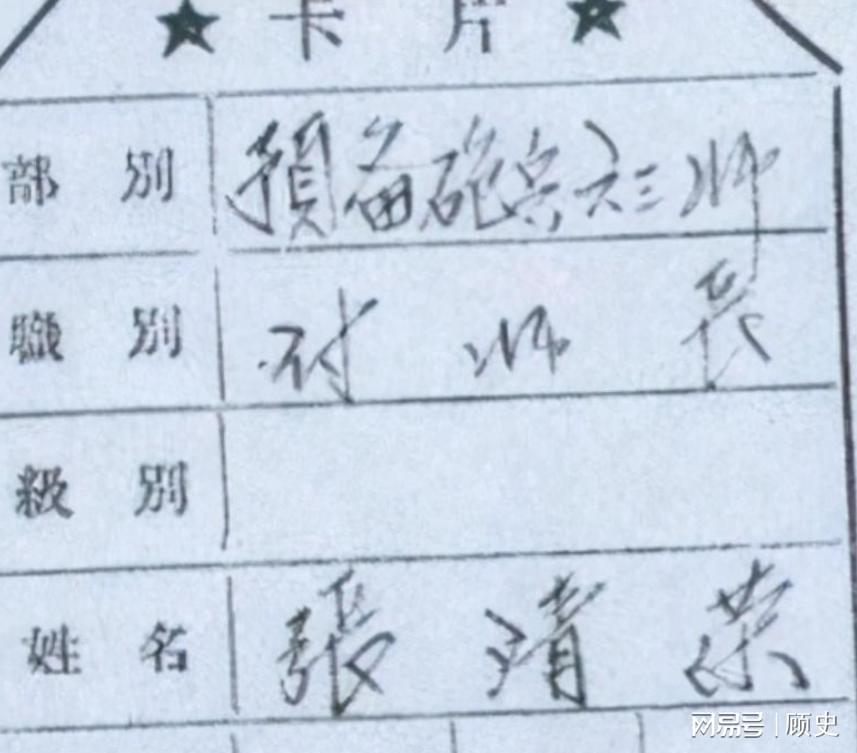

1954年,张清荣跟着部队凯旋回国,立马受到了嘉奖。1955年,我军第一次授衔,36岁的他被授予中校军衔,还被提拔为炮兵师副师长,后来又调到福州军区高炮第63师当副师长。

那时候跟他一起参军的人,不少还只是少校,有的甚至还是连长,张清荣的前途,在所有人眼里都是一片光明。

可和平年代的日子,却让张清荣越来越不满足。

新中国刚成立没几年,打了十几年仗的国家底子薄,老百姓还在为吃饱饭发愁,部队干部的待遇虽说比普通人强点,但也实在谈不上宽裕。

张清荣住的是部队分的两居室,刚刚够一家三口挤着住,桌椅是从前线带回来的旧物,柜门关不严实,还是战友帮忙钉了块铁皮才凑合用。

每个月的工资除了买粮、给孩子交学费,剩下的也就够买几包烟,妻子心疼他,用旧军装改了件外套给他,他却翻来覆去看了好几遍,皱着眉跟身边人嘀咕:

“你看这料子,穿出去人家都不信我是个副师长。”

其实那时候部队里的干部都这样,不管是抗战过来的老资格,还是解放战争提拔的年轻干部,大家都习惯了节俭,衣服破了补补再穿,吃饭都按定量来,没人觉得委屈。

可张清荣不这么想,他总跟自己较劲:当年在朝鲜顶着零下几十度的寒天,带着炮兵团躲空袭、打支援,好几次差点被美军的炸弹炸着,现在倒好,跟那些没上过前线的干部住一样的房、拿差不多的工资,心里越想越觉得亏得慌。

后来他的心思渐渐不在工作上了:开会常踩着点到,有时候干脆找借口缺席;领导让他整理闽南沿海高炮阵地的部署资料,他拖了半个月才交,里面还漏了好几个关键的火力点数据;跟其他干部一起吃饭,喝了两杯酒就忍不住抱怨:

“咱们在朝鲜跟美军拼命的时候,国民党那些当官的在台湾住洋楼、开汽车,凭啥咱们就得过紧日子?”

政委知道后,专门找他谈了几次。在办公室,政委拿出自己的工资条说:“我比你多干5年,工资也就比你多10块,现在国家刚缓过来,老百姓还在啃窝头呢,咱们干部得带头做榜样。”

张清荣点头说 “知道了”,转头就跟老战友吐槽:“这不是让咱们白受罪吗?”次数多了,同事们也渐渐跟他疏远了,没人再跟他聊工作、谈家常。

福州离台湾近,那时候蒋介石那边天天通过广播往大陆“喊话”。张清荣一开始是偶然听到的,后来觉得新鲜,就托人从黑市买了个巴掌大的半导体收音机。

那时候私下听台湾广播是违规的,他每天晚上等家人睡了,就躲在厨房关上门听。里面的播音员总说台湾“经济好得很,人人有饭吃、有衣穿”,还特意提“大陆过来的军官,最低给上校军衔,500两黄金直接发,还分带院子的洋楼”。

这些话像根绳子似的拽着他的心。他开始琢磨:自己在大陆当个副师长,这辈子顶多升个师长,去了台湾就能当上校、拿黄金,还有洋楼住,这不比在这受“委屈”强?

越想越心动,他想起以前在漳州认识的一个侨社杂工,那人老家在台湾,据说能跟那边的人搭上话。张清荣找机会偷偷见了面,塞了点钱让对方帮忙传消息,说自己想“过去”。

那之后,他常借着检查海防的名义去海边看潮汛,记着哪片海域的水流缓、哪个时间点涨潮适合行船,心里早就没了当年抗日、抗美援朝时的热血劲,满脑子都是台湾的黄金、洋楼,一条岔路,就这么在他心里越走越宽。

1957年12月,张清荣觉得自己等的“机会”终于到了。

他提前跟部队打报告,说要去漳州沿海检查高炮阵地的防御漏洞,随身带了个鼓鼓囊囊的公文包,对外说装的是阵地图纸,其实里面就两样东西:几页偷偷抄的沿海防空部署图,都是部队里公开的资料,算不上真机密,还有几件换洗衣物。

17号那天天刚亮,海面上飘着层薄雾,张清荣跟警卫员说自己“去海边查阵地”,转身就绕开巡逻岗,偷偷摸上了一艘小渔船。这船是他早就通过侨社老乡联系好的,船夫早就等着了。

等解放军的巡逻艇发现这艘形迹可疑的渔船时,船已经开出老远,眼看就要到金门岛,那是国民党的地盘,岸边早就停着汽艇接应。就这样,张清荣成了新中国成立以来,第一个叛逃到台湾的解放军高级军官。

到台湾的那天,国民党特意拉了一群记者过来。张清荣穿着新做的中山装,手里捧着记者递的鲜花,对着镜头咧嘴笑,说:“终于回到自由世界了”,心里满是对“好日子”的盼头。

没几天,蒋介石就在台北官邸见了他,桌子上摆着一锭锭黄金,足足有五百两,旁边还站着个穿旗袍的年轻女人,说是姓王。

“张先生弃暗投明,是识时务的英雄啊。”蒋介石拍着他的肩膀,当场就封他做“空军高炮司令部上校”,还说“这位王小姐以后就负责照顾你的生活”。

张清荣美得合不拢嘴,当场就说要改名叫“张春生”,意思是在台湾“重新活一次”。他哪儿知道,那五百两黄金是国民党的“宣传费”,就是要拿他当例子,吸引更多大陆军官过来。

那个“王小姐”,其实是台湾情报局的人,白天陪他吃饭逛街,晚上就把他说的每句话都记下来,报给上级。

接下来的几个月,张清荣成了台湾的“名人”。报纸上天天登他的照片,电台里循环放他的“反共演讲”,他去部队、学校做报告,编瞎话抹黑解放军。说得多了,他自己都快信了。

有时候演讲完,有人凑过来笑着说“张上校真是好福气”,话里的嘲讽劲儿,他愣是没听出来,还点头道谢,觉得人家是真羡慕他。

可这样的风光并没持续多久,张清荣就觉得不对劲了。

虽说挂着”上校“的头衔,可他连真正的军事指挥权都挨不着边;让他去参加战略会议,他总被安排在最后一排,关键内容大家都用闽南语说,他一句也听不懂;有次金门搞军演,他主动申请去现场看看,还被工作人员以“安全原因”拦在营区外。

这时候他才琢磨过来:自己哪儿是什么“英雄”,分明就是个供人观赏的“演员”。

1958年,广州公安抓了个台湾特务,这人没骨气,一被审就求饶,说愿意做任何事换条命。

时任公安部部长的罗瑞卿听说后,心里有了主意,让这特务给台湾发封假电报,就说“张清荣是大陆派过去的卧底,已经拿到台湾的防空情报,准备找机会起义”。

那阵子解放军正对着金门密集炮击,国民党部队伤亡不小,蒋介石本来就一肚子火,看到电报更是火上浇油。

偏偏这时候,张清荣还写了篇《和平之路》的文章,说想让国共合作建设中国,这话传到台湾当局耳朵里,更坐实了他“不对劲”的猜测。

台湾“参谋总长”王叔铭在日记里骂他“意见多,跟有病似的”,宪兵司令部审了一圈,虽说没查出他是卧底的实据,可觉得他“没利用价值了”,王叔铭直接建议枪决。

1958年底,距离张清荣叛逃台湾还不到一年,他就被秘密拉到刑场枪毙了。那个当初捧着鲜花、盼着“荣华富贵”的将军,最后连个名字都没留下。

如今再看他的故事,真是让人有些“哭笑不得”,原本能留在大陆安安分分做将军,却怎么都不满意,还为了那些虚无缥缈的“享受”背叛组织,最终落得这样一个凄惨的结局,也算是恶有恶报了。