曾几何时,C919国产大飞机首飞成功的消息在朋友圈刷屏,评论区一片沸腾,大家纷纷感叹终于打破了波音空客的垄断。然而,如今C919的热度却明显下降,在航空圈内也鲜少被提及。这究竟是何原因?其实,并非C919技术不行,而是现实问题——没人敢买、没人用得起。

再骄傲的国之重器,也得面对“谁来买单”这个扎心问题。很多人以为,C919最大的威胁是美国断供发动机,但真正的困境,其实藏在航司的账本里:买不起,更用不起。

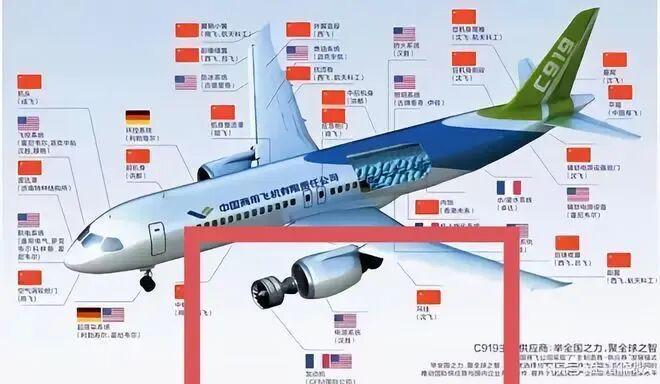

一架C919的报价约1亿美元,看似比同级的A320或737便宜,但这只是裸机价。后续的维护、培训、备件、适航认证以及飞行员改装等,全都是钱。而且,国产供应链尚未成熟,很多关键部件仍依赖进口,导致维修周期长、成本高。

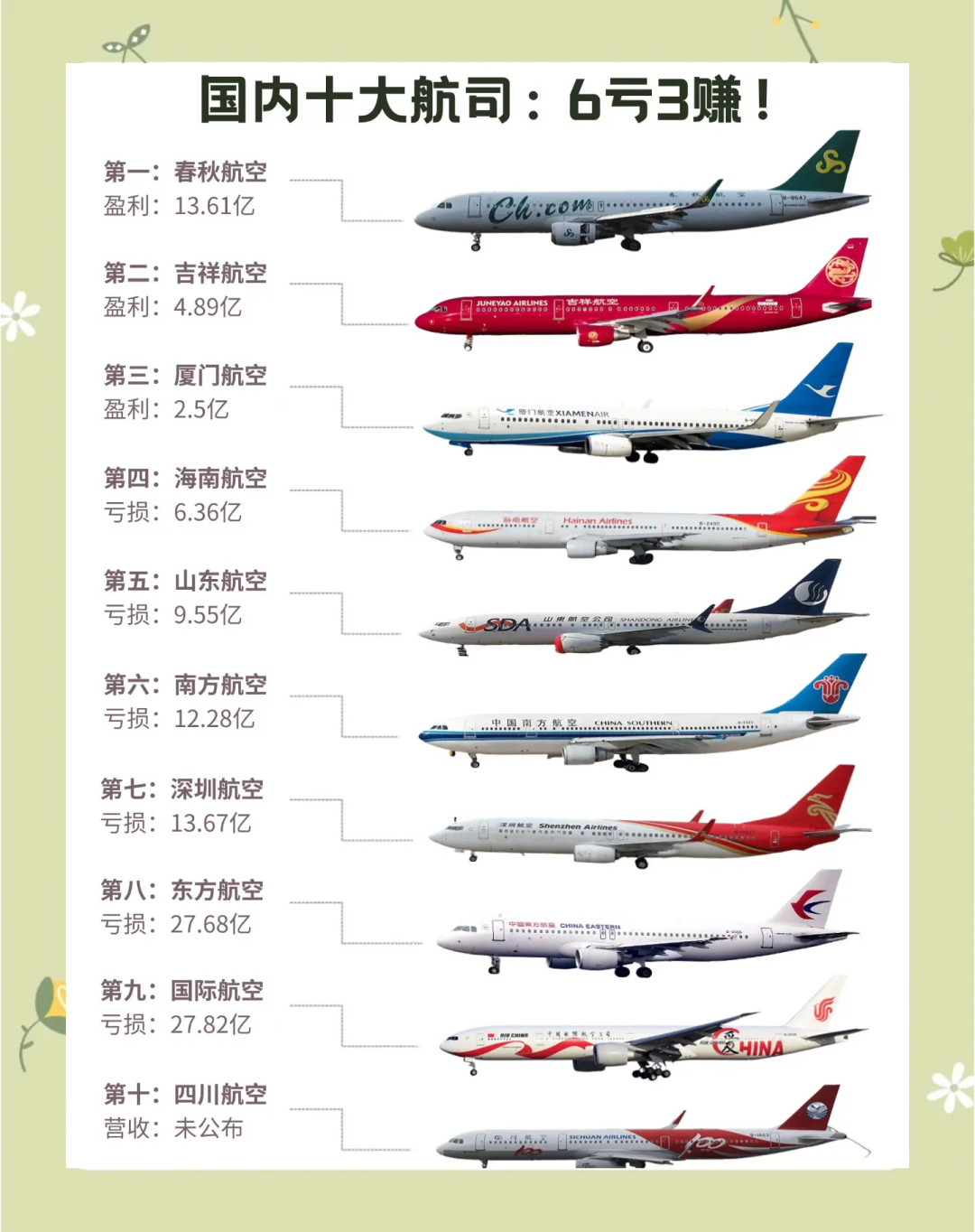

航空公司算过一笔账:同样飞一条航线,使用成熟的波音机队,每小时成本可控;而换用C919,前期投入翻倍,故障率也未知。万一停飞一天,损失就是几十万。这对于本就盈利困难的航司来说,无疑是雪上加霜。

更要命的是,现在航空公司自己都快“断粮”了。疫情三年掏空了家底,复苏后又撞上高铁疯狂抢客、票价战打得头破血流。东航、南航等巨头财报勉强盈利,地方航司不少还在亏损。这种情况下,谁敢砸几亿去赌一款未经大规模验证的新机型?

哪怕国家鼓励,财政补贴也有限,银行贷款收紧,航司宁愿租旧飞机续命,也不敢轻易押注“未来”。于是,C919成了“政治正确”的象征,却是商业决策中的高风险选项。

有人可能会说:“当年空客不也是靠欧洲各国硬撑起来的?”确实如此,但人家背后是统一市场、协同政策、长期输血。而我们的航司是自负盈亏的企业,不是国家战略工具。它们的第一要务是活下去,而不是当“民族工业试验田”。

更现实的是,C919目前订单虽超千架,但绝大多数来自国有航司和租赁公司,且多为意向订单。真正交付的不过几十架,还集中在东航等少数几家“试点单位”。其他航司观望态度明显,不是不爱国,是怕亏钱。毕竟,爱国不能当燃油烧,情怀填不饱资产负债表。

还有人说:“慢慢来,技术会成熟,成本会下降。”道理没错,但市场不等人。波音737 MAX复飞后疯狂打折清库存,空客A320neo产能拉满,价格压到历史低位。国产飞机还没站稳,对手已经开启“收割模式”。航司面对“现成便宜货”和“未来潜力股”,选哪个?答案不言而喻。

C919的困境,本质上是中国高端制造业普遍面临的悖论:技术可以追赶,生态却难以速成。一台发动机、一套航电系统、一个全球服务网络,不是靠喊口号就能建起来的。而航空公司要的是“今天就能赚钱”的工具,不是“十年后可能领先”的梦想。

这不是否定C919的意义。恰恰相反,它的存在本身,就是中国工业能力的一次重大突破。但突破之后,如何从“能造”走向“好用”,从“政治任务”转向“市场选择”,才是真正的考验。

如果只靠情绪推动,把买C919当成“支持国产”的道德义务,那反而害了它。真正健康的国产替代,应该是航司主动说:“这飞机省油、可靠、赚钱,我愿意买。”而不是被逼着说:“为了国家,我咬牙上。”

所以,别再问“为什么C919不火了”。该问的是:我们能不能给它一个真实的市场环境?能不能让航司在不亏钱的前提下,放心大胆地用?能不能把补贴从“买飞机”转向“用飞机”,比如按飞行小时给运营奖励?

否则,C919再先进,也只能停在机坪上,成为一座昂贵的纪念碑,看得见,摸得着,就是飞不起来。国产大飞机的梦想不该熄灭,但梦想必须落地。而落地的第一步,不是掌声,是订单;不是口号,是利润。