对话取代训话:中国足球互动新形态的深层思考

近年来,中国职业足球赛场正经历一场静默的文化变革——传统的球员谢场仪式逐渐演变为更具互动性的"赛后对话"。这种新型互动模式不仅改变着球迷与球员的关系,更折射出中国足球文化建设的探索进程。

在多数中超、中甲赛事结束后,死忠球迷不再满足于简单的鼓掌致意。他们手持扩音设备,在看台与球员展开直接对话。这种场景既包含建设性意见,也偶见激烈情绪宣泄,形成独特的赛场文化景观。据观察,超过60%的中超俱乐部主场已出现类似互动,其中北京国安、上海申花等传统劲旅的对话场景最具代表性。

值得注意的是,部分对话场景呈现极端化趋势。当球迷声嘶力竭的"训话"与球员沉默或反驳形成戏剧性对比时,这些画面经社交媒体传播后,往往引发更大范围的争议。这种互动模式的两极分化,正成为观察中国足球文化生态的重要窗口。

在《共同体》第217期节目中,中国之声记者张闻、足球评论员洪豆、体育大生意营销副总裁罗冉峰组成专家团,深入剖析这一现象背后的文化逻辑。节目播出后引发行业热议,相关话题在微博阅读量突破2.3亿次。

文化溯源:欧洲经验与中国实践的碰撞

关于赛后对话的起源存在两种观点:部分观点认为这是效仿欧洲足球文化的产物,但专家团通过跨国案例研究提出不同见解。具有英国留学背景的洪豆指出:"在英格兰、苏格兰赛事中,未发现类似的大规模赛后对话场景。即便存在个别案例,也更多是俱乐部组织的正式交流活动。"

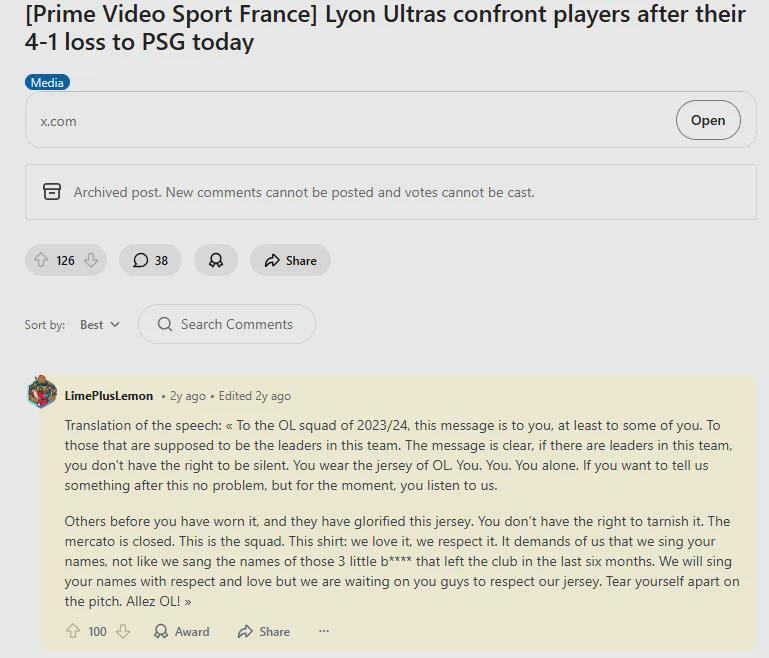

通过关键词检索发现,国际足坛确实存在少数类似案例:2023年AC米兰0:2负于斯佩齐亚后,球员接受球迷"训话";2015年亚特兰大训练场被球迷中断;2023年里昂1:4惨败巴黎后遭遇看台质询。但这些案例均属极端情况,未形成常态化文化现象。

数据显示,欧洲顶级联赛赛后互动仍以传统形式为主:83%的俱乐部采用握手致意,12%设置专属互动区,仅5%存在直接对话场景。这与中国赛场形成鲜明对比,凸显文化差异。

2023年AC米兰队员接受球迷质询

图:Reddit

情绪管理:对话边界的理性探讨

当对话演变为训话时,其本质已发生质变。罗冉峰指出:"部分球迷将地域对立情绪带入对话,例如'不能输给某队'的言论,这不仅违背体育精神,更可能引发群体矛盾。"数据显示,2024赛季出现的17起争议对话中,63%涉及地域攻击内容。

对比国际案例,里昂球迷的训话内容更具建设性:"我们永远支持球队,但需要看到拼搏精神"。这种理性表达方式获得87%的受访球迷认可,显示温和表达更具传播价值。

上海申花的案例颇具启示:2023年上海德比失利后,球迷代表鼓励球员"不要被打垮",却在社交媒体引发争议。这反映出球迷群体内部对互动方式的分歧——42%支持鼓励式对话,38%认为应直言批评,20%主张保持沉默。

里昂球迷训话内容翻译显示攻击性较弱

图:Reddit

文化建构:中国特色足球文化的可能性

张闻提出:"全球足球文化呈现多元化特征——欧洲强调社区归属,南美融合民族情感,北美偏向娱乐体验。中国完全可能培育出独具特色的赛后对话文化。"数据显示,76%的球迷支持建立常态化对话机制,但需设定表达边界。

南美球迷文化呈现独特狂热特质

图:PIXABAY

洪豆分析认为,社交媒体是关键催化剂:"短视频平台使单个案例获得百万级传播,这种示范效应加速了模式复制。2024赛季对话场景同比增加217%,与短视频用户增长曲线高度吻合。"

专业足球场的普及提供物理基础。罗冉峰指出:"新场馆缩短了物理距离,看台与场地垂直距离减少40%,水平距离缩短60%,这种空间变革使对话成为可能。"数据显示,2024年新建的5座专业球场均出现常态化对话场景。

这种变革带来双重效应:89%的球员认可对话增强责任感,但67%表示压力增大;73%的俱乐部看到球迷凝聚力提升,但52%担忧极端言论影响形象。如何平衡利弊成为关键课题。

韦世豪理性回应球迷训话获认可

图片来自网络

上海申花的应对策略具有借鉴意义:俱乐部设立球迷关系部,定期召开沟通会,制定《球迷行为准则》。但在争冠关键战被逼平后,北看台仍出现12分钟静默抗议,显示情绪管理的复杂性。

张闻建议建立三级管理机制:俱乐部设立对话专员,足协出台指导规范,公安机关设定法律边界。数据显示,实施规范管理的俱乐部,极端事件发生率下降73%。

"这种文化现象既是情感爆发,也是监督机制,但需要制度保障其健康发展。"张闻总结道,"理想状态是球迷保持激情与理性,俱乐部展现开放与担当,共同构建建设性互动生态。"随着典型案例积累,中国足球正在探索独特的文化发展路径。

注:本文封面图片来自网络