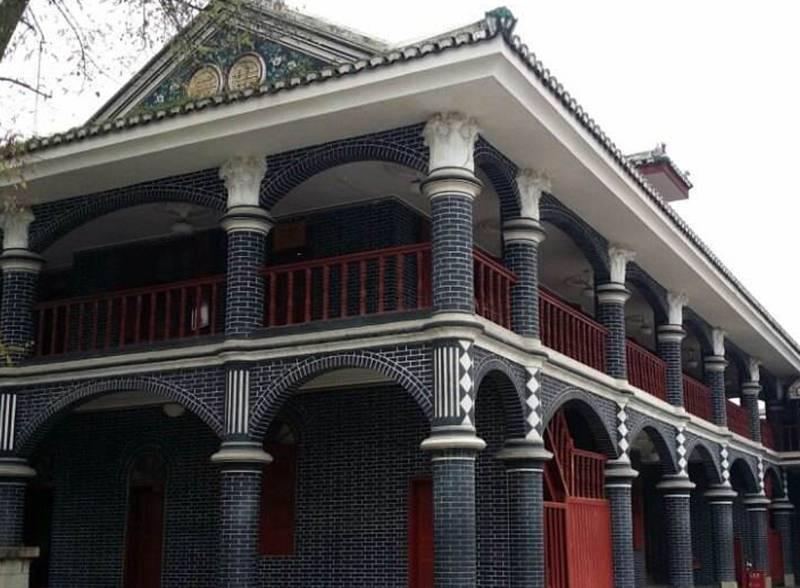

1935年10月,中央红军在第五次反围剿中遭受重创,为了保存实力,红军不得不踏上艰苦卓绝的长征之路。面对敌人的穷追不舍和物资的严重匮乏,红军士气一度低落。然而,正是在这个生死存亡的关键时刻,红军在遵义召开了一场具有历史意义的会议。

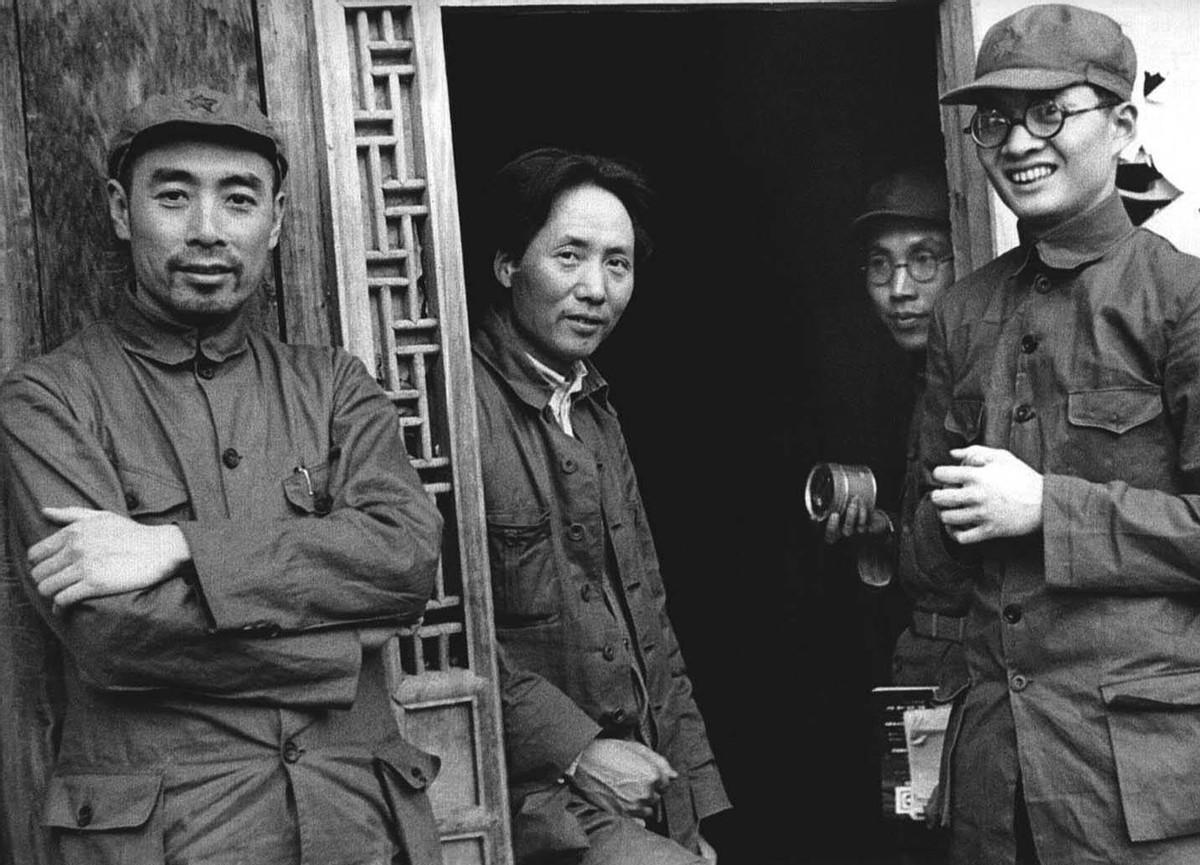

遵义会议上,毛主席坚持立场,对左倾的错误路线进行了坚决纠正,为红军指明了正确的方向,帮助红军从水深火热中脱离出来。然而,据晚年时期的陈云回忆,会议上却有两个人坚决反对毛主席的主张。那么,这两个人究竟是谁?他们后来又经历了怎样的转变呢?

首先,第一个反对毛主席的人是李德。李德性格暴躁,独断专行,在带兵打仗时很少考虑当地气候和士兵的实际情况。自第五次反“围剿”以来,他领导的军队屡屡受挫,但他却将责任推到前线士兵身上。在他的指挥下,红军数量急剧下降,全军只剩下三万余人仍在坚持前进。此时,很多人都意识到,如果继续赶往湘西,本就急需休整的红军将面临更大的危险。

于是,众人经过慎重考虑,决定更换当时的军事领导人,确立更为符合实际情况的路线。周恩来最终拍板,决定在接下来的会议中总结第五次反“围剿”的教训。李德虽然是德国人,语言不通,但他仍感受到了会议上的紧张气氛,众人将矛头指向了他。

事实上,参与会议的同志们结合实际情况,对他的领导方式进行了严厉的批评。但李德却始终不愿意承认错误,还将一切损失推到别人身上。在投票表决时,他依旧固执己见,反对取消“三人团”以及恢复毛主席的军事指挥权。

遵义会议结束后,李德失去了实权,在军队中逐渐边缘化,从领导者变为了长征的参与者。对此,他感到十分郁闷,但即便如此,他还是坚持跟着红军走完了长征全程。在长征中,李德逐渐认识到了毛主席的深谋远虑。

后来,中央红军和红四方面军顺利会师。就在中央准备北上之时,张国焘不顾众人反对,坚持南下。为此,李特向中央传达张国焘的命令,却与中央的同志们发生了激烈冲突。在争辩过程中,李特情绪逐渐失控,一度要持枪威胁毛主席。就在这时,李德一个箭步冲上前去,将李特制服,防止了冲突的扩大。

可以说,虽然犯过错,但李德并不是狂妄自大的苏联顾问。在大是大非面前,他坚定立场,用行动证明了自己的忠诚。

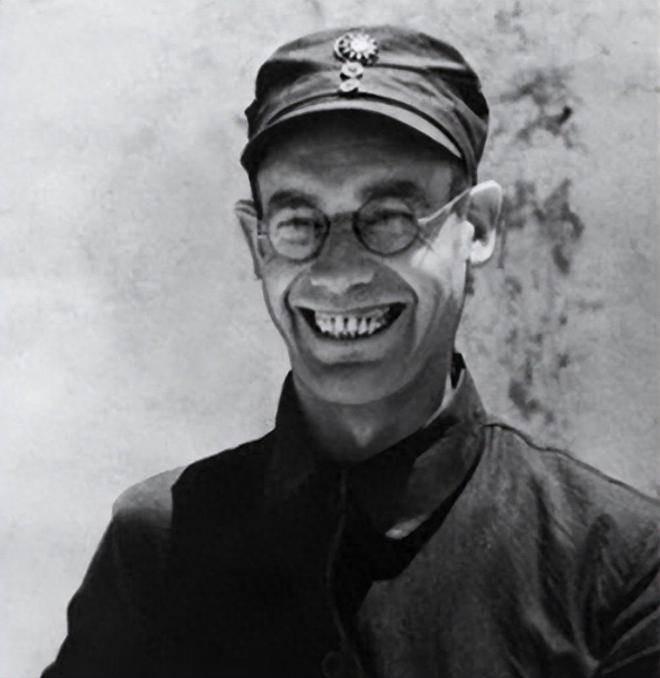

第二个坚持反对毛主席的人名叫凯丰。在遵义会议上,大部分人都对博古和李德在军事上的错误进行了批判,但凯丰却公开为博古辩护,还与毛主席针锋相对,爆发了激烈的争吵。期间,凯丰更是挖苦毛主席,称他只会纸上谈兵,实际上根本不懂带兵打仗。

而毛主席据理力争,字字在理,让凯丰也无法反驳。不过,凯丰的极力反对并没有改变会议的走向。在会议结束后,博古等人的指挥权被撤销,而坚定地同博古处于同一阵营的凯丰也被撤销了原有的职务。

但是,作为接受了高等教育的知识分子,凯丰并不会固执己见。他在不断反思自己的过程中逐渐认识到了错误,从而实现了思想上的转变。对此,凯丰主动向组织承认了自己的错误,并展开了深刻且诚恳的自我批评。回想当初在遵义会议上的举动,就连凯丰也表示,当时的自己真是可笑至极。

最终,凯丰坚定地站在了毛主席一边。在新中国成立之后,他带领东北展开了各项工作。而毛主席也乐于见到这样一位敢爱敢恨的同志能够承认自己的错误,为此他还给凯丰负责创办的《东北日报》提写了报头。

在这之后,凯丰常年坚守岗位,任劳任怨,为沈阳的发展作出了不可磨灭的贡献。但他的身体难以承受这样长年累月的艰苦工作,可他却事事以工作为先,从不以生病为由来逃避责任。最终,终日的劳累加剧了他的病情,让他早早地离开了人世。

总之,在遵义会议上,众人确立了正确的思想路线,帮助红军从险境中脱离出来,也给后人留下了宝贵的经验。虽然李德和凯丰在会议上明确反对毛主席的立场,但他们却难以决定会议的走向。而在会议以后,李德和凯丰逐渐认识到了自己的错误,能够走上正确道路,这对我党来说,称得上是件有利无弊的好事。