记者陈永报道 2025赛季中超联赛呈现冰火两重天的格局:成都蓉城以黑马姿态领跑积分榜,上海海港、山东泰山等传统豪门却深陷资金与管理的双重困境。职业化28年来从未降级的山东泰山(5次冠军)、上海申花(1次冠军)、北京国安(1次冠军),与新兴势力上海海港(3次冠军)、成都蓉城共同构成争冠集团,但所有球队都面临着运营成本压缩与球迷成绩预期的激烈碰撞。

核心矛盾直指俱乐部财务战略转型:当山东泰山2025赛季预算较2021年削减50%,当上海申花坚持稳健投入却遭遇争冠功亏一篑,当北京国安投资人公开质问"谁真正拥有俱乐部",资金紧缩已成为行业普遍现象。这种转变直接导致引援质量下降——山东泰山中后场连续三名引援未达预期,成都蓉城赛季中期补强乏力,上海申花外援配置与争冠需求存在差距。

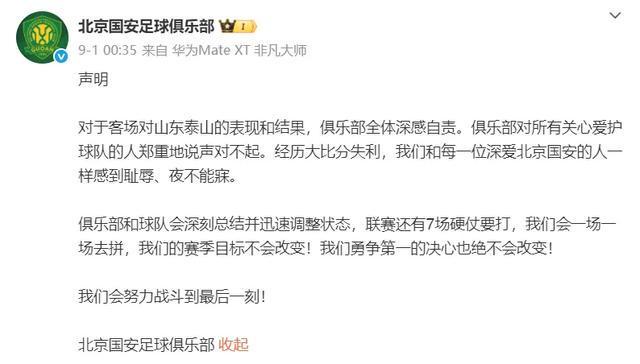

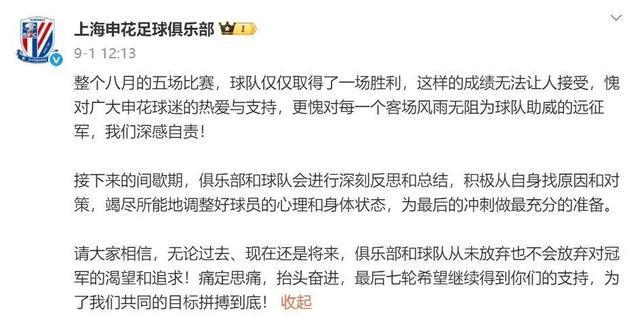

球迷情绪在关键赛事中集中爆发:成都蓉城足协杯半决赛失利后,核心球迷组织以"静坐观赛"抗议引援;北京国安客场0-2负于河南队后,主教练战术体系遭质疑;上海申花主场3-3战平山东泰山,引援不力与教练组决策成为众矢之的。这些抗议背后,折射出历史高薪包袱与现实资金困境的尖锐矛盾——徐正源与成都蓉城的薪资分歧,国安教练组面临的成绩压力,本质都是高投入时代遗留的财务负担。

管理效率提升成为破局关键。山东泰山通过优化外援组合实现反弹,近两轮大比分击败国安、阻击申花展现强队底蕴;上海海港虽保持运行稳定,但卫冕压力凸显体系脆弱性。对比之下,成都蓉城在教练矛盾中保持战绩稳定,证明职业化管理的重要性。但根本解决仍需投入透明化:俱乐部隐瞒财务状况导致球迷预期虚高,形成"投入-预期-满意度"的恶性循环。

行业共识逐渐形成:中超需要3-4家年投入稳定在4-5亿元的标杆俱乐部,这些龙头球队不仅将提升联赛竞技水平,更能带动青训体系发展和国际赛场成绩突破。在资金使用效率方面,山东泰山的中后场节俭引援策略、上海申花的稳健投入模式、成都蓉城的教练薪资结构优化,都为行业提供了转型样本。

当金元足球浪潮退去,中国职业联赛正经历阵痛期的自我修复。压缩开支不是终点,而是建立健康财务模型的起点。如何在资金约束下实现竞技成绩、商业价值和球迷体验的三方平衡,将决定中超能否真正走向职业化、市场化的发展正轨。