对于被誉为‘国内海绵城市之父’的北京大学教授俞孔坚,公众对其的认知多停留在专业领域的成就上。然而,通过社交媒体和自媒体平台的深入讨论,这位学者的理念与实践正面临前所未有的争议。即便在其不幸离世后,相关讨论非但没有平息,反而因理念与作品的争议性而愈演愈烈。

在理念层面,俞孔坚的多个观点引发了广泛质疑。其中,对古典园林的批评成为争议焦点之一。部分网友认为,其观点忽视了古典园林的文化价值与历史意义,过于强调现代性而忽略了传统精髓。

更为引人注目的是,俞孔坚将生态文明与工业文明对立起来的观点。这一立场被批评为过于极端,忽视了两者之间可能存在的互补与融合空间,引发了关于可持续发展路径的深入讨论。

此外,俞孔坚对防洪堤价值的否认也引起了专业界的广泛关注。防洪堤作为城市防洪体系的重要组成部分,其存在意义被重新审视,而俞孔坚的否定态度则被视为对城市安全的一种忽视。

在作品层面,俞孔坚的实践同样饱受争议。以北京某小区为例,其选择的树种因不适应本地环境而引发了一系列问题,如病虫害频发、生态失衡等,给居民生活带来了不便。

深圳的某项目更是以烂尾告终,三年后该区域成为了植物生长的‘修罗场’,生态恢复困难重重,引发了公众对城市规划与生态保护的深刻反思。

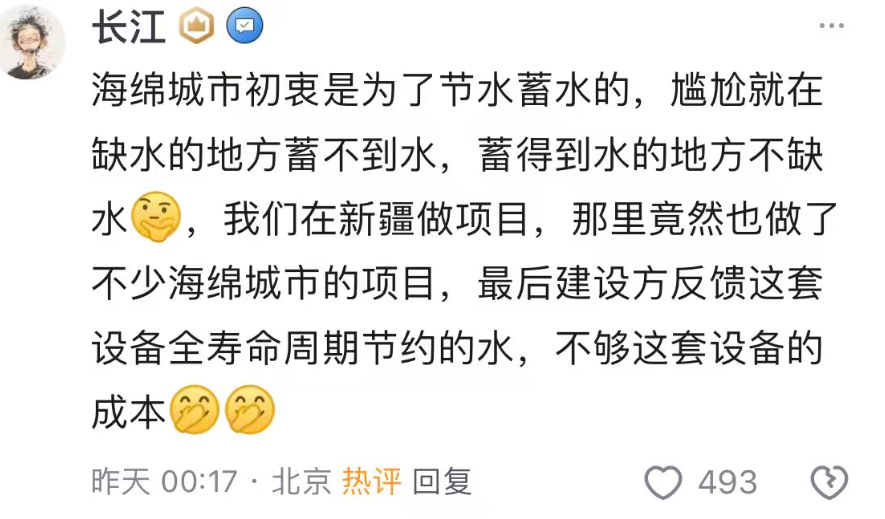

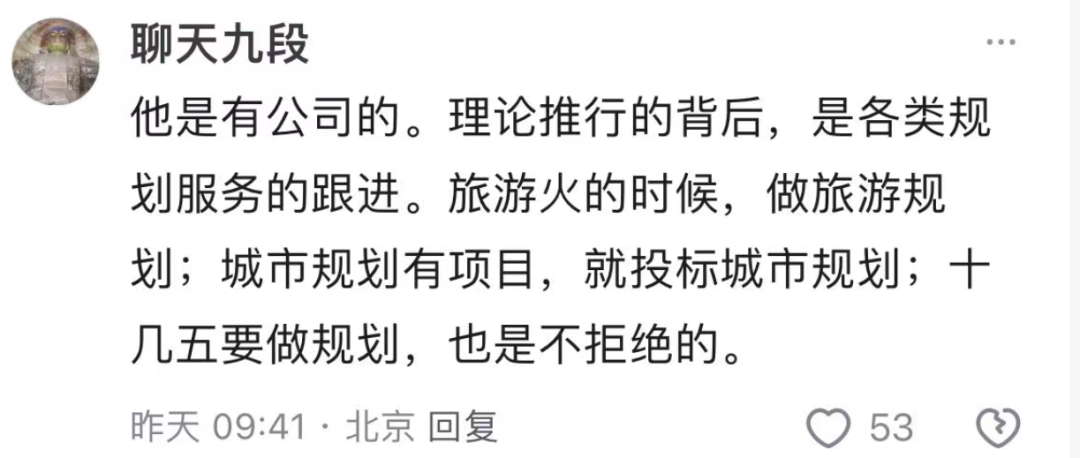

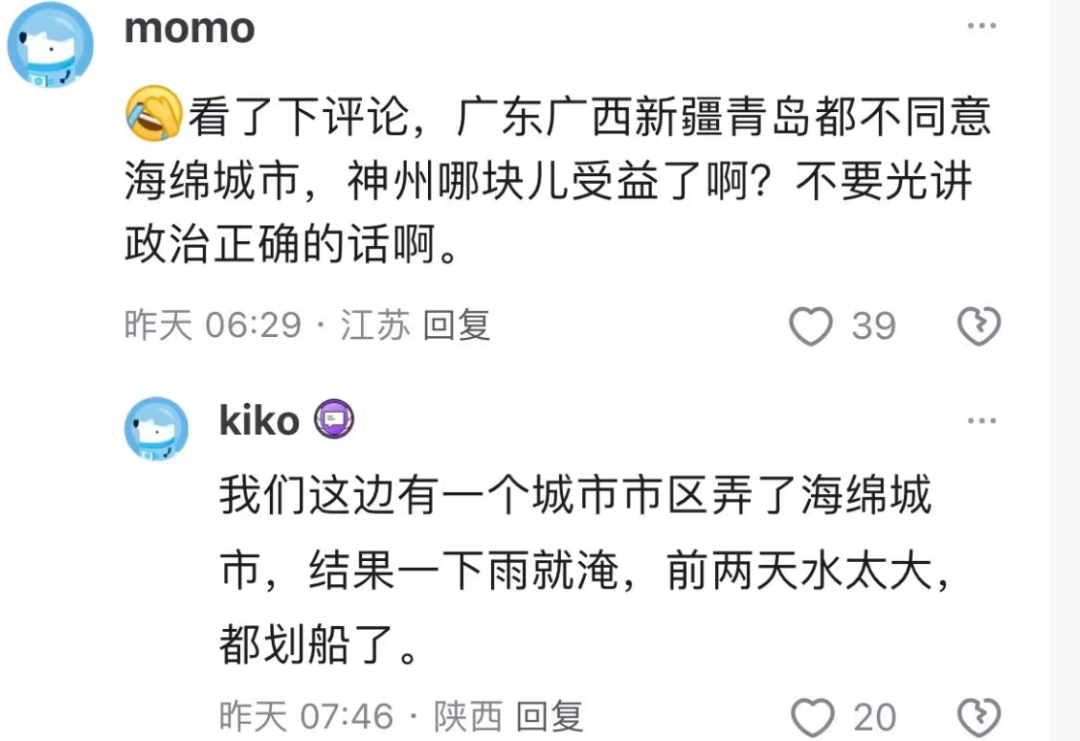

作为俞孔坚的核心概念,‘海绵城市’同样未能幸免于争议。网友指出,该理念在实际应用中存在诸多问题,如节约的水资源不足以弥补高昂的建设成本,甚至有网友揭露了背后的利益链条。

尽管南宁等城市仍在推进海绵城市建设,但多地已开始重新评估其可行性,甚至出现了拒绝继续实施的情况。网友指出,海绵城市建设可能带来的生态破坏、资源浪费等严重后果不容忽视。

回顾俞孔坚的一生,其理念与作品无疑充满了争议性。作为学者,严谨的科学态度与社会责任感至关重要。所提概念与理念需经得起科学验证,对社会负责的态度也必不可少,应在试点成熟后再进行推广。然而,俞孔坚在这些方面似乎并未做到尽善尽美,其理念与设计至今仍在影响着部分城市的面貌,引发着持续的讨论与反思。