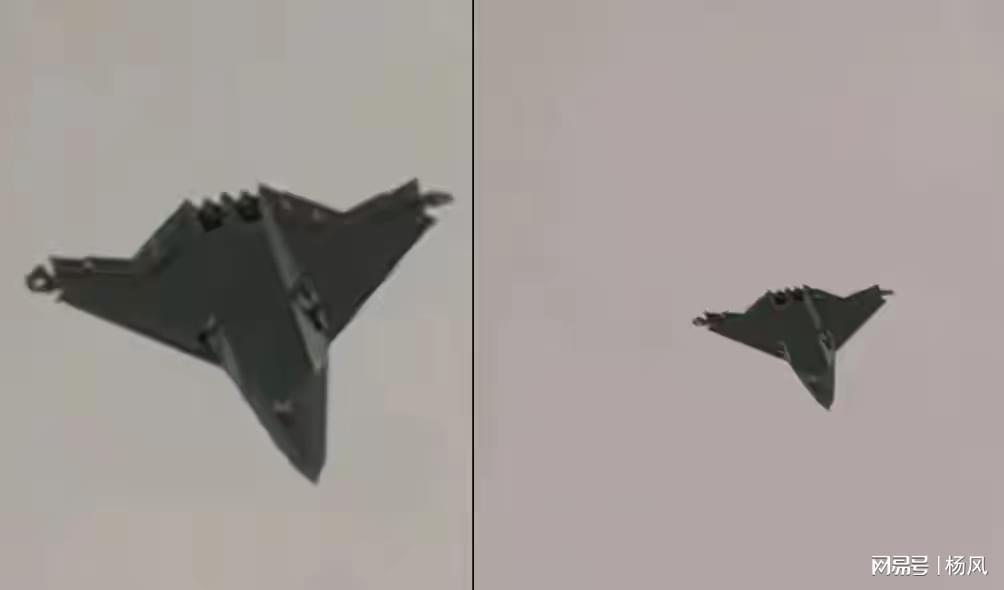

近日,美国《战区》杂志公布了歼-50最新试飞的清晰照片,引发全球军事爱好者与专家的广泛关注。从此次曝光的试飞照片中可以清晰看到,歼-50在机头设计上取消了传统空速管,同时采用了灵动的全动翼尖设计。这两处技术细节的革新,不仅标志着中国六代机研发迈入新阶段,更让美国在六代机领域的研发优势面临严峻挑战。

长期以来,美国在战机技术领域占据主导地位,从五代机F-22、F-35到更早的技术标准制定,均由其主导。然而,随着歼-50的试飞照片曝光,美国起初并不愿意承认其六代机属性,甚至猜测其为无人机或技术探索型试验机。这种质疑源于美国无法接受中国在六代机研发上与自身同步推进,甚至在某些环节实现突破的现实。

去年试飞的歼-50仅有模糊远景图,缺乏座舱设计、操控面细节等关键证据,进一步加剧了外界的猜测。然而,此次卫星拍摄的高清照片,却以无可辩驳的技术细节打破了美国的猜疑。歼-50的无尾布局、全动翼尖、深度融合的单座座舱盖等设计,完全贴合六代机极致隐身、先进飞控和实战部署导向的特征,标志着中国六代机研发已进入实质性阶段。

这款由沈飞研制的六代机被网友亲切称作“北六代”,与成飞的歼-36“南六代”形成优势互补。未来空中作战将呈现有人机携带无人机智能联网协同的模式,歼-50主打制空作战,如同现今的歼-20一样,成为未来空军的主力,擅长对付敌方隐身轰炸机等高价值目标。而歼-36则更偏向于远程打击能力,机腹三组弹舱可携带超远程空空导弹,具备一定的战略打击能力。这种配合既能够守住制空权,又能够拓展作战范围,体现了务实的设计思路。

此次试飞最引人注目的,是歼-50取消了机头的空速管。这一看似微小的改动,实则意义重大。空速管是战机试飞初期的标配,用于测量速度、气压等基础数据,但其突出的造型会破坏隐身性,还可能干扰雷达信号。一般战机需要在研发中后期,航电系统足够成熟的情况下,才会考虑去掉它。歼-20从首飞到取消空速管花了近三年时间,歼-35则用了五年,而歼-50仅用几个月便完成这一突破,显示出其分布式传感器网络已高度成熟,既精准又不影响隐身效果,研发效率令人惊叹。

在机翼设计上,歼-50同样实现了重大创新。传统战机的机翼仅有主翼、副翼、襟翼等固定装备,灵活性有限。而歼-50在翼尖增加了可活动的控制面,并搭配了机翼外侧的阻力式方向舵,可以适时调整战机前行方向,在空战中调整姿态、锁定目标的能力大幅超越五代机。然而,这也带来了飞控系统协调的难题。如此多的操控面要同时工作,对飞控系统的要求极高。但中国能够攻克这一难关,说明在飞控软件和硬件的整合上已达到全球顶尖水平。

这种双机并行的研发方式,也体现了中美航空装备的差异。美国研发新机型时,常采用多家竞标的方式,虽能激发竞争活力,但也可能造成资源浪费。而中国通常由厂家提出方案,经专家组严审后确定项目归属,避免了重复投资。从歼-10、歼-20到如今的六代机,中国始终坚持这种高效的研发路径,这也是歼-50、歼-36能够快速推进的重要原因之一。

相比之下,美国海军虽然早已提出了六代机项目,但如今仍处于研发前期阶段,仅有概念图而未真正露面。而中国的两款战机早已进入了试飞阶段,技术方面逐渐成熟,差距一目了然。歼-50从无尾布局到全动翼尖,从分布式传感器到无人协同能力,很多技术的创新性工程化应用与一体化系统整合方案为中国首创,甚至成为了其他国家参考研发六代机的标杆。

当然,我们也不能盲目乐观。六代机的研发是一个系统的工程,所有的性能都需要大量的测试才能完善。美军虽然在六代机实机研发进度上暂时落后,但在航空工业基础、高端材料研发方面仍存在显著的技术优势与成熟应用基础,未来肯定会加快节奏。不过,只要中国保持现在的研发劲头,继续脚踏实地地搞创新,未来还将会有更多的大国重器亮相。

未来,随着歼-50、歼-36逐步列装,中国空军作战体系将会更加完善,更能保护国家的蓝天安全。