从状元严选到跌落神坛,医学专业正经历前所未有的冷遇。2025年高考招生季,多所名校临床医学专业遭遇集体爆冷,最低投档位次出现断崖式下跌,这场突如其来的'医学寒冬'让全国医学院集体傻眼。

名校临床医学专业集体遇冷

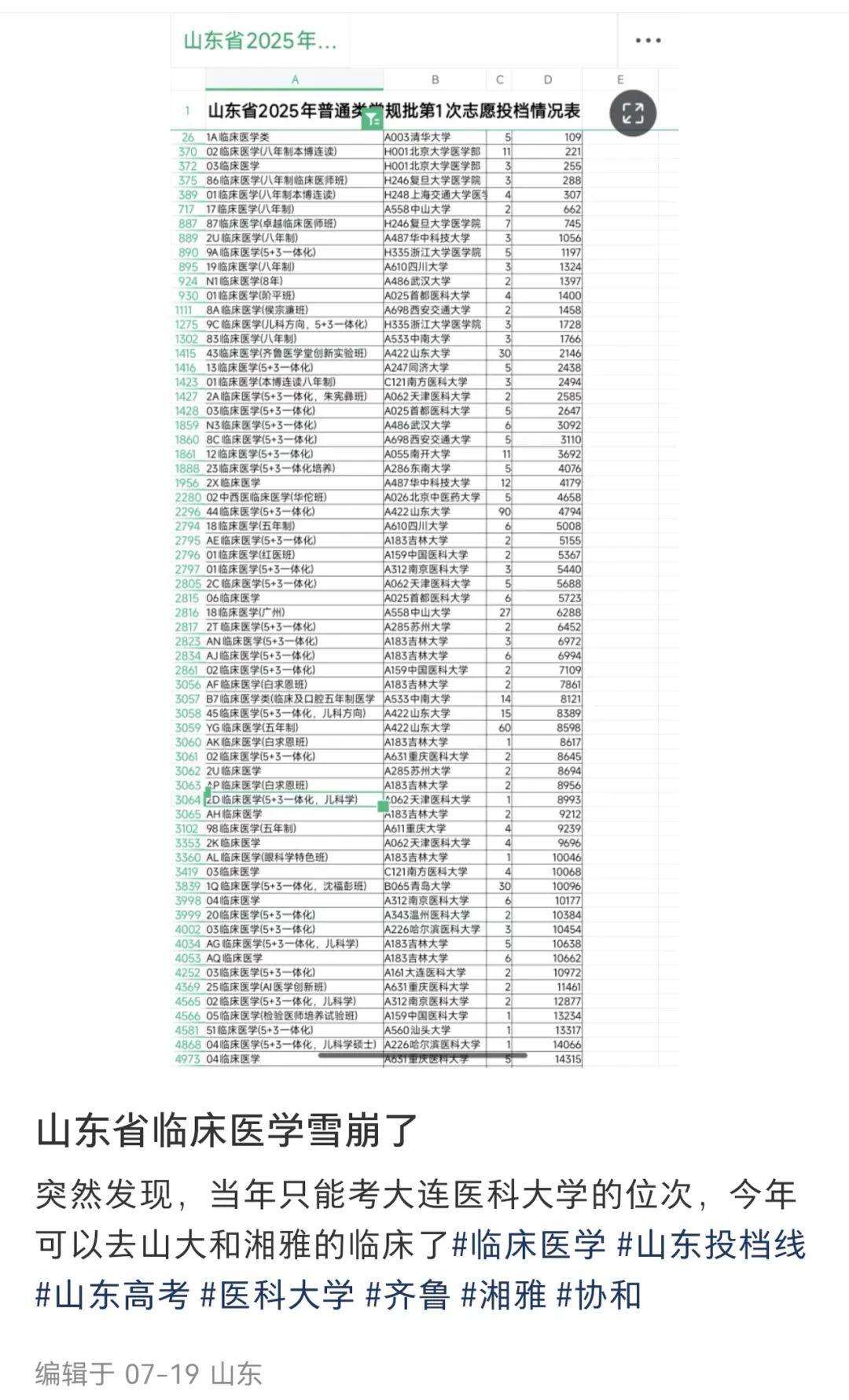

中山大学临床医学专业最低录取位次从2022年的4778名暴跌至8536名,跌幅近4000位;山东大学五年制临床医学下滑3000余位,八年制也减少1000位;浙大医学院最热门临床医学(5+3)专业分数降9分、位次跌369名,预防医学专业更暴跌8分、1472个位次。

清华临床医学去年708分、位次59名,今年减招1人后直接跌至694分、256名;北大医学部在江苏的临床5+3专业,位次从153名骤降至512名。就连温州医科大学、苏州大学、南方医科大学等地方院校,热门临床专业也全线下滑。

学医退潮:投入产出比失衡成主因

社交媒体上,'被临床医学录取感觉人生完蛋'的帖子引发热议,评论区清一色劝退。这种集体焦虑背后,是医学专业日益突出的结构性矛盾:

1. 超长学制成为首要门槛

5年本科+3年硕士+3年博士已成为标配,若博士延期毕业则需4年,再加上3年住院医师规范化培训,培养一个三甲医院医生需12-14年。30岁前难以独立执业的现实,让许多学生望而却步。

2. 就业市场持续收紧

三甲医院博士成为起步门槛,省会二甲医院需硕士学历,本科毕业生只能流向县级医院甚至乡镇卫生院。2023年卫健委数据显示,全国执业医师达478.2万人,每千人医师数3.40人已接近发达国家水平,医生数量趋于饱和。

3. 收入与付出严重失衡

临床医学要求同时具备扎实理论知识和超强实践能力,但回报周期漫长。过去'工资+奖金+灰色收入'可达当地平均收入3-5倍的时代已结束,医疗反腐、集采政策、DRG付费改革等持续压缩医生收入空间。

行业变革下的自我调节

医疗行业正经历深刻变革:反腐风暴重塑行业生态,集采政策改变医药利益格局,DRG付费改革倒逼医院控制成本,规培制度延长培养周期,三明医改打破以药养医模式。这些变革叠加人口负增长、城镇化放缓等因素,导致新医院建设减速,医生需求持续走低。

冰火两重天:香港医学生年薪百万

与内地形成鲜明对比的是,香港16位状元中有8人选择医学专业。当地顶级医生被称为'星球人''月球人',月收入可达百万港币。这种差异折射出不同医疗体系下的人才价值差异,也为有志于医学的年轻人提供了新的思考方向。

这场医学专业的集体遇冷,本质上是市场对人才供需关系的自我调节。当行业红利消退、培养成本高企、职业回报滞后,年轻人用脚投票的选择,正在重塑中国医疗人才的未来格局。