“老人家,第一次回大陆?”1992年4月,在香港转机的登机口,一名空姐忍不住与面前的白发乘客攀谈。刘志华点点头,声音沙哑:“四十三年了,不敢想。”几小时后,飞机降落在长沙黄花机场。这位七十岁的退役士官提着一只陈旧的皮箱,箱侧面缝着一块褪色的布条——桃源刘家祠。他怕自己认不出路,干脆把地名缝在行李上。

机场外没有锣鼓,没有横幅,只有省里统战部门的一辆面包车。工作人员很客气,却难掩紧张。1992年首批返乡老兵并不多,每一个都是未知数:身体能不能撑住?情绪会不会失控?车子驶上长常高速,沿途油菜花盛开,刘志华却一句话也没说,只抬手摸了摸兜里那封发黄的家书——1948年9月寄出,再没得到回信。

车子在桃源县城停下。这里热闹、敞亮,三层小楼并排而立,和记忆里的青灰砖屋毫无共同点。县里安排的年轻干部主动打招呼:“刘伯,我们先去一趟民政所,查一下户籍。”刘志华摆摆手:“先回村。”他不想先听官方语言,他只想看一眼老屋的屋脊,不管还在不在。

从县城到刘家冲不过十公里,柏油路替代了泥巴路。车一拐进村口,刘志华整个人僵住。水泥电线杆、通户自来水、锃亮铝合金门,几乎每家都新建了楼房。可他数来数去,却对不上家门。司机停稳车,村支书闻讯赶来,一抬头愣住:“呀……不会吧,这是谁?”“我是刘志华。”老人伸出微微颤抖的手。支书张大嘴,半晌才吐出一句:“刘家冲早没人姓刘了,大家都以为你牺牲了。”短短一句,把老人打得踉跄后退。

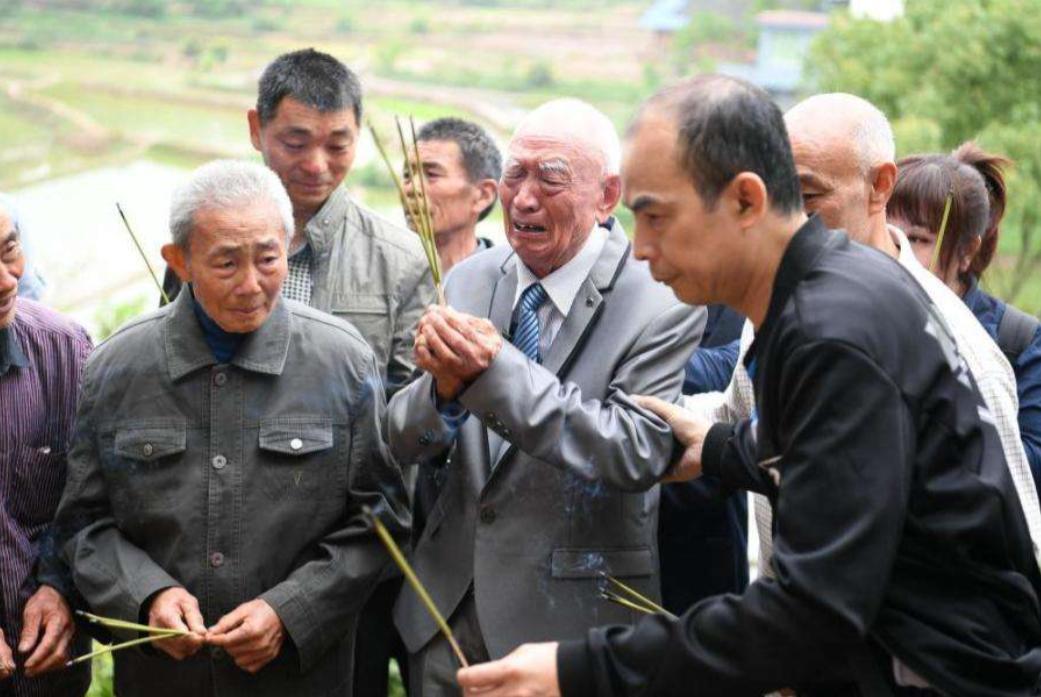

仍旧有人认出了他。一个拄着拐杖的耄耋老者,小学同桌,曾经并肩偷过甘蔗。“华子,你回来了?”声音嘶哑却分外清晰。刘志华扑上去,两人握着手,像抓住救命稻草。接下来一句话,彻底击碎了他仅存的希望:“春梅、糖糖,还有老爷子,全走了。”

听到“全走了”三个字,刘志华只觉得嗓子发出一声干裂的吼,眼泪却像被冻住,几秒才滚落。他没有尖叫,也没有质问,只是呆呆站在原地。身旁的年轻干部不知所措,想上前劝,又怕言多必失。老同桌叹了口气,扶住他肩膀:“走,去坟地。”

半山坡新修的公墓里,四块碑并排,是村里集体帮忙立的。碑文粗糙,木匠手刻,甚至刻错了杨、柳部首。刘志华跪下,手抚摸妻子名字,嘴唇动了几下,没发出声音。五分钟后,他忽然磕头,重重三响,额角渗血。他不让任何人扶,像在偿还四十多年的亏欠。

悲伤暂时搁置,生者的来路仍需交代。村里人围坐祠堂,听老兵断断续续讲自己的半生。

1930年生人,刘志华日子过得阔气,自幼被宠得无法无天。1948年冬,国民党一个连队夜里进村,抓青壮装卡车。老父亲跪地求,拿出一箱银元也没用。刘志华被带到常德集训,随后随整编三十三师南撤。

1949年4月渡江战役后,师部倉惶撤至厦门,紧接着跳上“海防”号运兵船。船舱挤得像沙丁鱼,他根本不知道目的地。十多天后人被赶下船,一抬头——高雄凤山。有人安慰:“三个月就打回来。”三个月变三十年。

三十出头的他在军校拿到少尉领章,却始终拒绝再婚。1958年炮战期间,他写下遗书:若阵亡,望长官协助将骨灰送回桃源县刘家冲。上级说“敌区无法联系”,遗书被锁进抽屉,再没动静。

1987年蒋经国解除戒严,隔海电话终于通了头一轮。但刘志华电话里没有熟悉的口音——老宅号码早已空号。1990年台当局试行“老兵返乡”,名额有限,他连写五份申请。有人劝他:“就算批下来,人都不在了。”他仍咬牙递材料。

风风雨雨说到这,祠堂里鸦雀无声。年轻人听得心里发酸,老人们却显得平静,他们见得多:1950年代外出谋生没再回的,1960年代病死异乡骨灰无处可撒的……刘志华只是庞大群体里的一位。

再说刘家冲这一支。老父亲病逝于1955年,母亲撑到1959年。两位姐姐同年遇山洪,尸骨无存。赵春梅守寡抚女,又要替公公料理后事,靠变卖家产撑了几年。家底散尽,母女靠给地主挑水度日。1966年水库事故夺走糖糖,春梅精神受创,疯疯癫癫,直至70年代末被发现倒毙破屋。村民用木板抬到后山,草草埋了。风吹日晒,墓碑还是公社集体立的。

这些细节刘志华是当天夜里听完的。那一夜,村口小卖部打烊,支书给他沏了罐青砖茶,茶叶在铝壶里翻滚,发出噗噗声。他的眼圈一直红,却没再落泪。 “我还活着,总得过日子。”凌晨两点,刘志华开口第一句,倒像给自己判决。

几天后,民政部门把他安置在远房堂侄家。老兵户籍恢复,名字后多了四个字——“台湾回归”。户口本第一页,笔迹端正。堂侄婶婶人不坏,却真养不起一位病态老人。村里商议,替他申请定居,拿国家抚恤金。手续并不麻烦,难的是他本人愿意否? “还回去做什么?我在那边连坟都没一块。”刘志华动了留下的念头。其实他最害怕的,是再一次看不见这片红壤。

1993年秋天,县政府牵线,隔壁乡一位守寡多年的老太太愿和他搭伴过日子。老太太三个儿女都在外打工,正缺人说话。媒人走程序把两位老人送进民政所,照相、填表,几天就办妥。那年冬至,堂屋里摆十几桌流水席,乡亲来喝喜酒,场面比很多年轻人办婚礼还热闹。刘志华喝了两碗米酒,竟然第一次在众人面前笑出声。

婚后,他常去后山除草。有人开玩笑:把前婆娘和现婆娘葬一块不尴尬吗?他摇头,说自己只是在拔草,不在计较。一个人折腾半辈子,早明白什么叫因缘际会。

2005年秋,老人突发脑梗。县医院护士问紧急联系人,老太太递上手机:“打给我儿子,再打给台北那个号码。”那是他一位老同袍的电话。刘志华昏迷中嘟囔一句:“高雄,凤山,点名。”没有人听懂。抢救成功后,他能说话,却右侧偏瘫。乡里给他办了低保和护理补助。生活依旧清贫,却无须再漂泊。

时间来到2012年,桃源修通高速,省里搞老兵口述史工程。大学生带着录音笔上门采访,他说的第一句话是:“别可怜我,六十万同袍,能回来的不到十分之一,我算好的。”采访进行七小时,磁带录满四盘。学生起身告辞,他让对方等一等,颤抖着找出那封发黄家书:“帮我念一遍。”信纸脆得一碰就掉渣,学生轻声读:“岳父大人春安——犬子志华在营一切无恙,望父母安好,盼春梅勿念。”读到这,他点点头:“好,就到这。”

2014年深秋,刘志华在午睡中离世,桌上放着当天的《湖南日报》,有关两岸基层交流的新报道被他圈了两道红线。后事极其简单:火化,骨灰入土,落在父母妻女墓旁。碑文最后一行,堂侄提议刻上两岸通邮那一年——1987,算是给老人留个见证。

村人偶尔议论这位老兵,会感叹一句:要是没有那场动乱,或许就是另一种光景。但谁也无法回到1948年。桃花依旧年年开,刘家冲早不姓刘。只剩那四块风化的墓碑,在半山腰默默挨过雨季和寒冬。