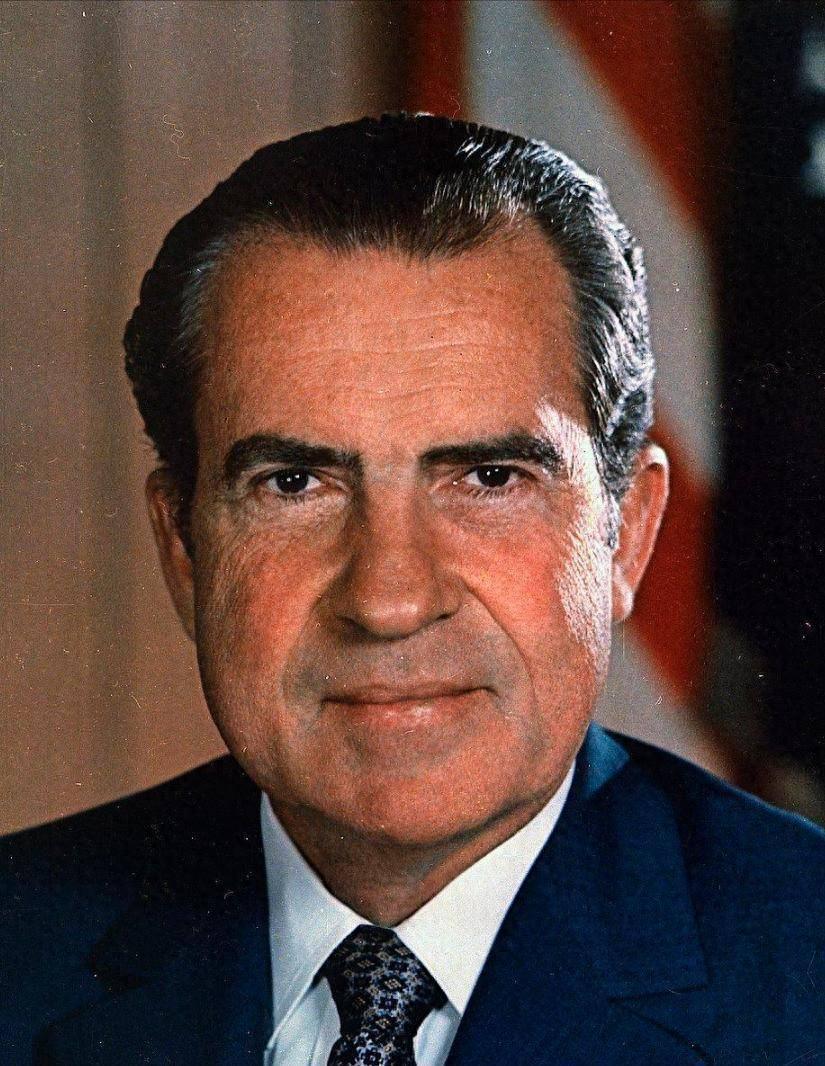

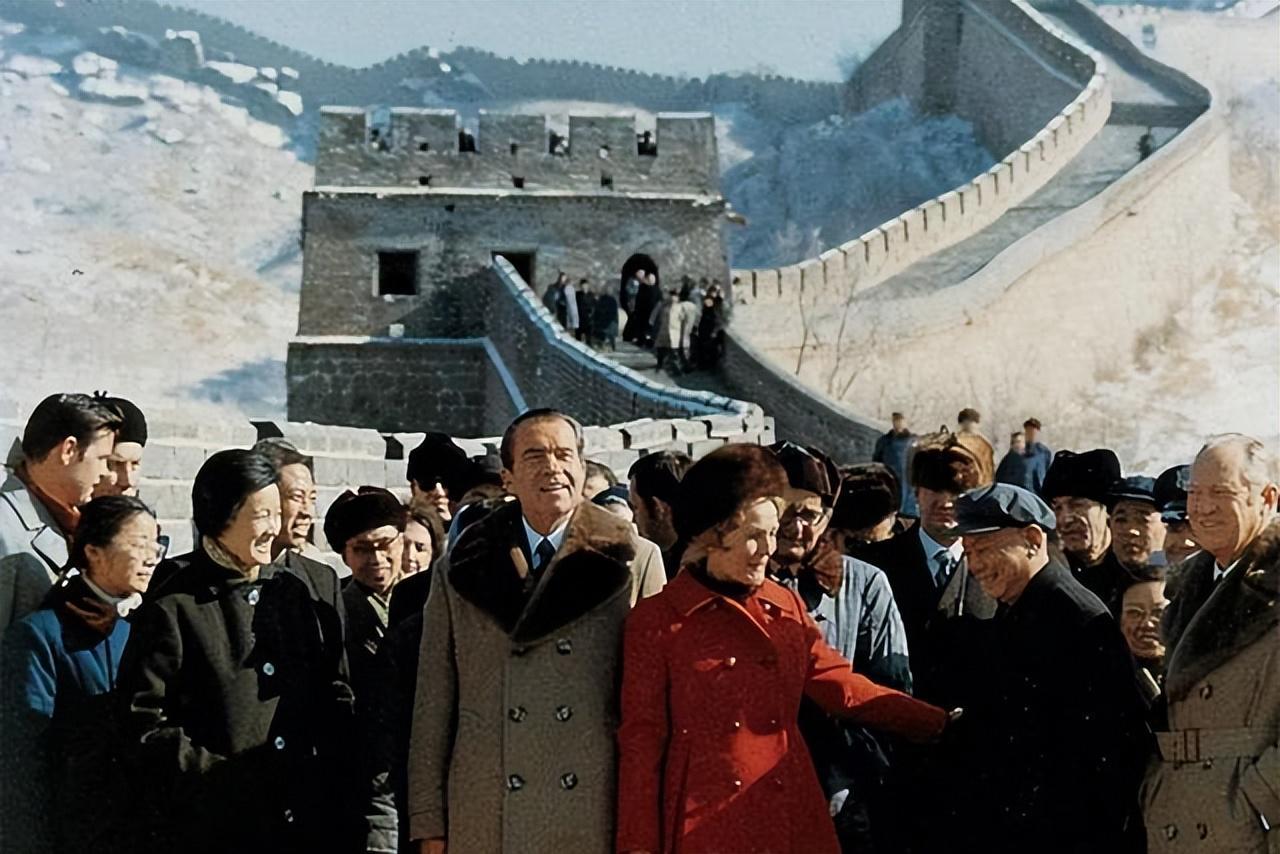

1972年,当尼克松的专机降落在北京机场时,全球目光聚焦于此。这位美国总统以“破冰者”的姿态,开启了中美关系从敌对走向接触的历史性转折。然而,几十年后,尼克松在晚年却透露出一个令人意外的想法:他对那次访华“有些后悔”。

他的后悔并非源于谈判失败,而是因为中国并未按照美国的预设路径发展,反而让美国在战略博弈中陷入被动。毛主席不仅识破了尼克松的算盘,更将美国的“友好”姿态转化为中国外交的一次重大突破。这场跨越太平洋的较量,究竟谁才是真正的赢家?

长期以来,一种观点认为中国当年因苏联压力而主动寻求与美国合作。但将历史置于具体背景中审视,这一说法显得站不住脚。1960年代末,中苏关系虽趋紧张,但并未达到生死存亡的地步。两国在边境冲突后均保持克制,未让局势进一步恶化。

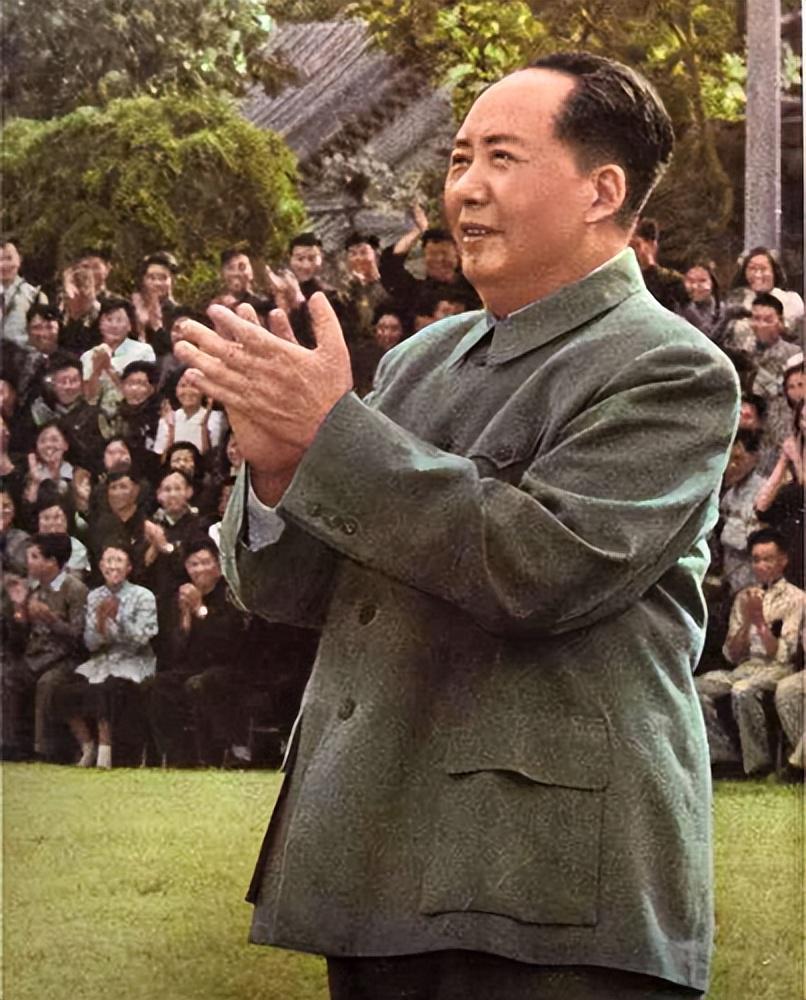

毛主席的态度非常明确:中国的安全不能依赖他人,必须依靠自身力量。他提出的“自己动手,丰衣足食”不仅是口号,更是实打实的战略选择。苏联曾提出军事通信合作、联合舰队等建议,但中国均予以拒绝。这不是轻视苏联,而是坚守不让任何国家干涉中国核心事务的底线。

因此,1972年的中美破冰并非中国“求和”的结果。毛主席之所以同意,是因为他看清了美国当时的困境,认为这是一次可以利用的机会。这不是投靠,而是博弈;不是换取安全,而是争取主动。

真正急于打破僵局的,是尼克松。当时的美国深陷越南战争泥潭,国内反战情绪高涨,总统办公室内也矛盾重重。苏联的军事扩张、欧洲盟友的离心倾向,让美国的全球影响力出现下滑。在此背景下,尼克松急需一个外交突破口来稳定局势。

他将目光投向中国,认为被苏联压制的中国必然会接受美国的橄榄枝。美国设想:通过拉拢中国,既能恶心苏联,又能在亚洲削弱革命力量。甚至希望中国在某些问题上站在美国一边,至少表现出“识相”的态度。

这是尼克松访华的底层逻辑:用美国的“友好”换取中国的“让步”。但他错算了一点——中国不是可以轻易被操控的角色。毛主席早已洞察其意图,并制定了相应的破局策略。

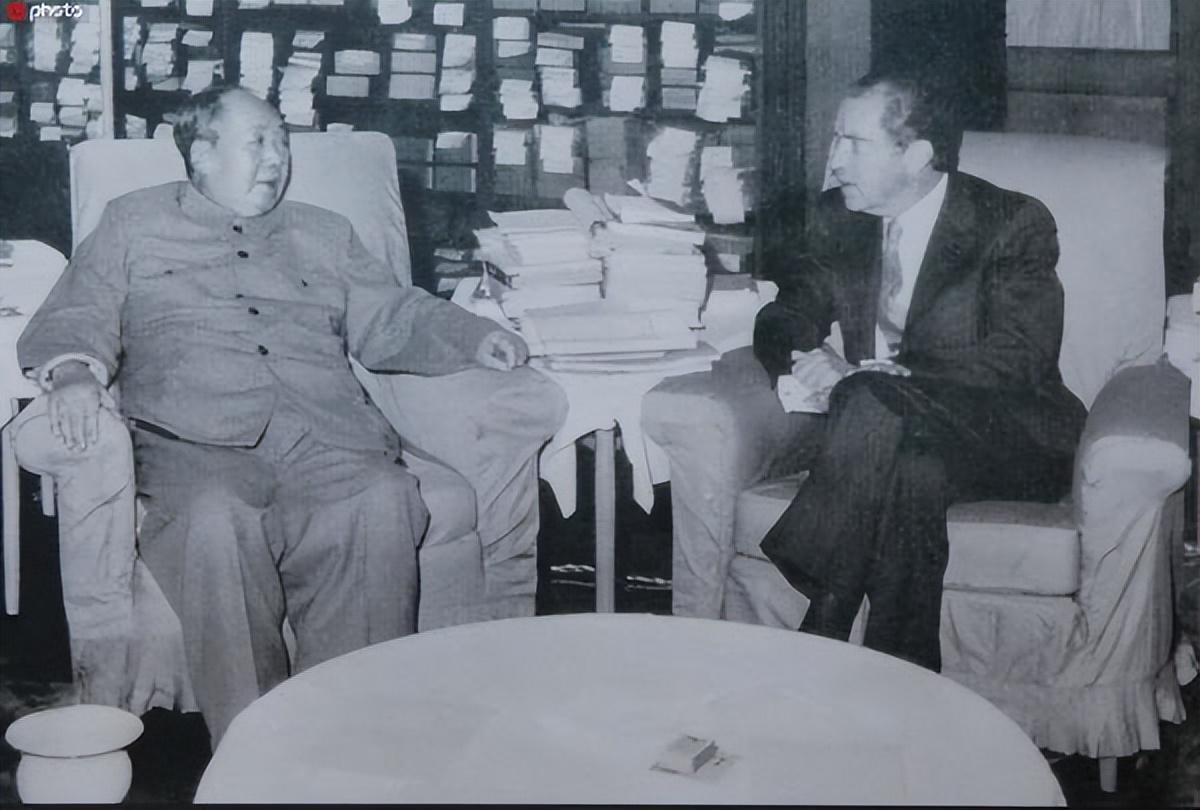

毛主席清楚,美国人此次来访带着明确的算计。他们希望中国为安全换取态度转变,最好远离苏联、停止支援越南。但中国并未接招,而是选择“全公开”的方式,将尼克松请到北京,在阳光下进行谈判。

为何如此?因为只有公开才能消除外界猜疑,尤其是苏联和第三世界国家的担忧。毛主席深知,一旦中美进行“密室外交”,外界就会怀疑中国是否“变节”,是否要与美国结盟对付他人。这种猜疑一旦产生,将对中国外交布局造成严重打击。

因此,毛主席选择将谈判公开化。访华期间,中美公开会谈,不搞秘密承诺。在最终的《上海公报》中,没有任何中国倒向美国、反对苏联的措辞。相反,中国再次强调支持各国追求独立和解放的正义立场。

这份公报向苏联传递了明确信号:中国未与美国结盟,对其无威胁;向第三世界国家表明:中国仍是坚持独立自主、支持弱小国家的老朋友;向美国则展示了:你想拉我入伙,但我不入套。

这一系列操作不仅化解了外界疑虑,更将主动权牢牢掌握在中国手中。美国原本想“收编”中国,结果反而成了“求着谈”的一方。

从表面看,尼克松访华是其任期内的重大外交成果,甚至被不少美国人吹捧为“世纪突破”。但从后续发展来看,他真正想实现的目标一个都未达成。

他希望中国停止支持越南,但中国继续援助,越南最终取得胜利;他希望中国在苏联问题上配合美国,但中国始终保持距离,不站队;他希望通过接触削弱中国对第三世界的影响力,但中国在联合国的地位反而更加稳固,影响力更大。

尼克松晚年回顾这段历史时,发现自己当初的“高招”实际上为中国提供了展示智慧和力量的舞台。他的“小算盘”不仅未能奏效,反而让中国借机扩大了国际空间,巩固了独立外交的底线。

因此,他才会说出那句意味深长的话,担心自己“打开了一个怪物的大门”。这话虽带情绪化,但背后反映的是一个战略投机者的失落。他原本以为能操控局势,结果发现真正掌局的是那个在谈判桌上始终无法看穿的对手。

尼克松的后悔与普通人的“做错事”懊恼不同。他发现,自己原本想设计一个局,让中国按照美国的剧本演戏,结果剧本被改写,演成了另一出戏。

毛主席在这场外交博弈中,未依靠高声调或激烈动作,而是以冷静、克制、精准的操作,让中国在局势中站稳脚跟,甚至反转了局势。中美关系由此打开新局,但主动权始终在中国手中。

今天回顾这段历史,尼克松访华确实是历史的转折点。但它不是美国的天赐良机,而是中国外交智慧的一次集中体现。毛主席未依赖任何外部力量,而是用自己的判断,将一次可能被利用的机会,转化为对中国有利的结果。

这才是尼克松“后悔”的真正原因。不是怕中国变强,而是怕自己低估了一个真正懂战略的对手。

信息来源:红歌会网、百科—尼克松访华