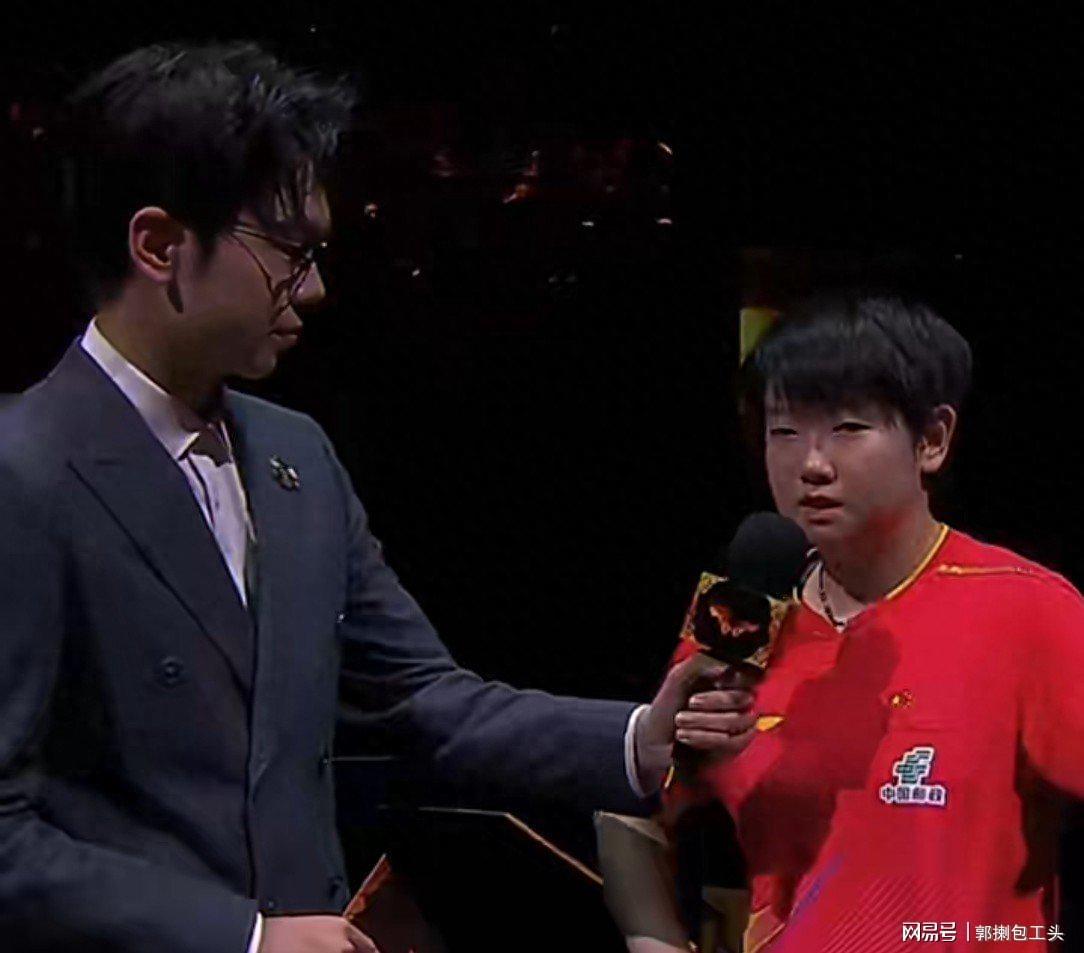

在WTT中国大满贯女单半决赛的激烈对决中,世界排名第一的孙颖莎以4-2的比分力克世界排名第三的陈幸同,成功晋级决赛。这场比赛不仅展现了两位顶尖选手的高超技艺,更在赛后采访中引发了广泛讨论。孙颖莎的一句“今天同同发挥特别好,我俩水平就在伯仲之间,赢球全靠关键时刻更耐心一点”,让不少球迷感到意外——这与她的偶像张怡宁当年那句“比赛前跟对手握手,眼神一对我就知道她要输了”的霸气形成了鲜明对比。

回顾整场比赛,比分12-10、9-11、11-7、8-11、11-9、11-9,每一局都扣人心弦。开局阶段,两人作为老搭档,前6分便战至3-3平。陈幸同率先找到节奏,通过反手快撕和正手抢拉连得4分,将比分拉开至7-3。然而,孙颖莎并未慌乱,而是悄悄调整发球节奏,利用前三板控制逐步追分,从3-7追至7-7平。关键分上,孙颖莎一记擦网球打乱陈幸同的节奏,紧接着正手爆冲直线得分,以12-10艰难拿下首局。

第二局,孙颖莎开局顺风顺水,以4-0领先。但陈幸同迅速改变战术,减少主动进攻,增加相持球,凭借耐心将比分从1-4追至5-5。随后,陈幸同的正手进攻愈发犀利,连得5分拿到局点,最终以11-9扳回一局,将大比分追至1-1。接下来的几局,两人如同在拆解对方的战术密码,比分始终紧咬,从未让分差拉开超过3分。第六局决定胜负时,孙颖莎以10-7拿到赛点,陈幸同虽凭借两记擦边球追至9-10,但孙颖莎顶住压力,以一记正手斜线进攻锁定胜局,以4-2的总比分晋级决赛。

从技术层面看,孙颖莎的硬实力无疑更胜一筹。她的前三板抢攻占比超过70%,反手快撕技术能完全衔接男选手的进攻节奏,这种男子化的进攻风格在女子乒坛独树一帜。而陈幸同的处境并不轻松,前有孙颖莎、王曼昱两座大山,后有石洵瑶、蒯曼等年轻选手冲击。她能在这个周期稳住状态,甚至今年还赢过孙颖莎一次,已属顶尖水准,但与孙颖莎相比,仍存在差距。

然而,孙颖莎在赛后采访中并未强调“实力差距”,反而突出“耐心”和“伯仲之间”。这与张怡宁的风格截然不同。张怡宁当年将防守反击发挥到极致,对手常说“看不到赢的希望”,她面无表情的样子如同精准的机器人,从不在采访中给对手留太多“面子”,那种“我就是最强”的霸气深入人心。

有人认为孙颖莎不够“凶”,但仔细分析,她的谦逊中藏着另一种清醒。如今的乒坛已非单靠一人就能垄断的时代,陈幸同能将世界第一逼到六局,本身就说明对手值得尊重。孙颖莎不提自己的技术优势,反而承认对手的实力,既是对陈幸同努力的认可,也是对赛场公平性的敬畏——毕竟再强的选手,也无法保证每一场都能轻松赢球,承认“难打”,才是对比赛最大的尊重。

孙颖莎与张怡宁的反差,实际上反映了两代运动员的时代印记。张怡宁的时代,乒乓球更需要“王者气场”来震慑对手;而如今的赛场,观众更看重选手的真实和温度。孙颖莎的“不动声色赢球”与张怡宁的“冷到极致的精准”形成鲜明对比,她的进攻中藏着冷静,无需靠霸气发言证明自己,赢球就是最好的答案,而赛后的谦逊,反而让她更具亲切感。

归根结底,孙颖莎不像张怡宁,并非因为她不够强,而是她活成了新时代顶尖选手该有的样子。不捧杀自己,不贬低对手,赢了不骄,输了不馁,这种成熟并非装出来的,而是在一场场硬仗中磨炼出来的。或许未来提起孙颖莎,大家不会再只说她是“小张怡宁”,而是会记住,有个叫孙颖莎的选手,用自己的方式诠释了另一种强者姿态——温柔而有力量,谦逊却不怯懦。