在阅读此文之前,辛苦您点击一下“关注”既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一的参与感,感谢您的支持!

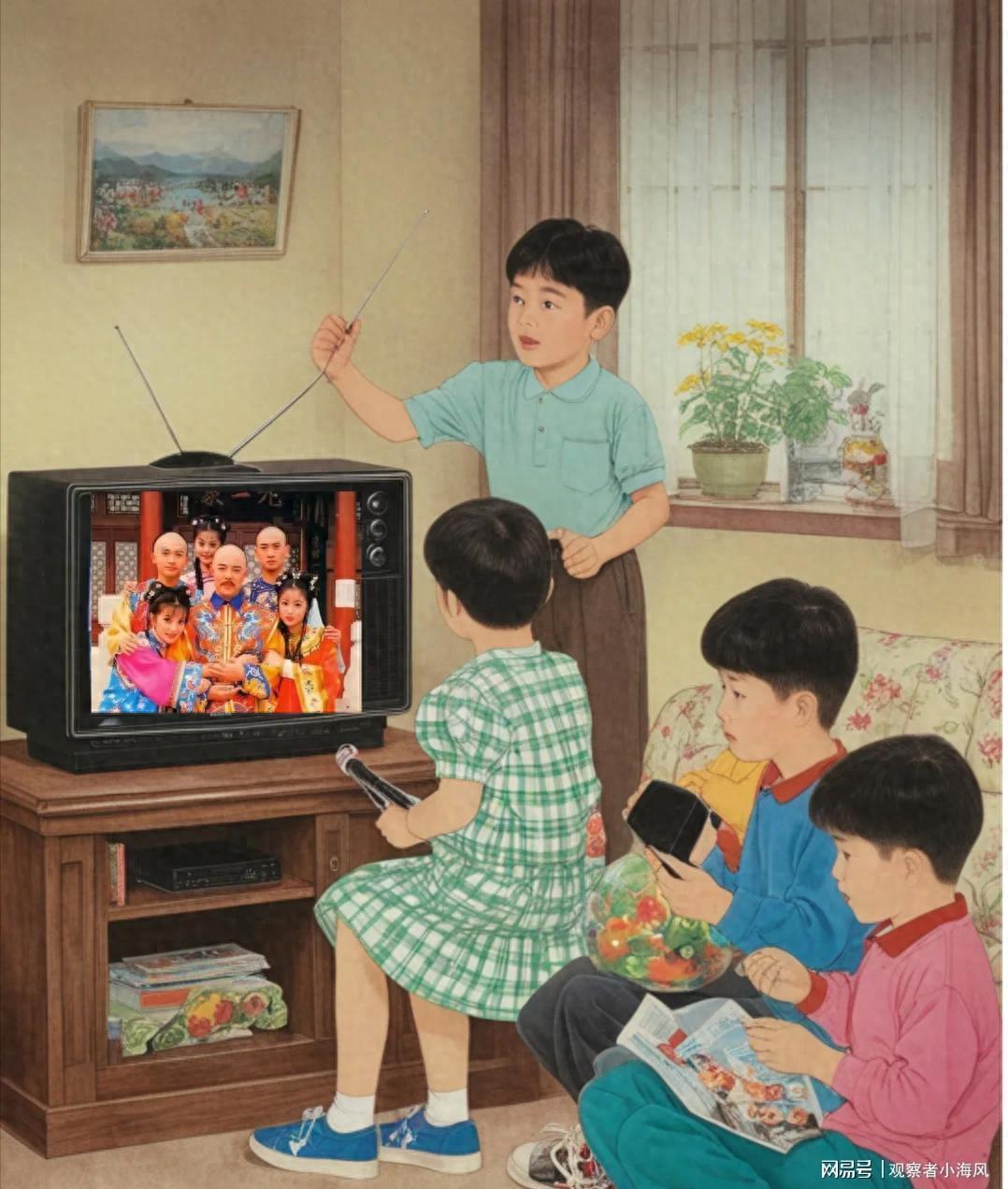

小时候,为了买一台电视机,妈妈爸爸努力了好久好久,攒了好长好长时间的钱。那时候,以为 “有电视,是一件了不起的事情”。

长大后,才发现:曾经我们高攀不上的家电,可能如今根本没人买。

比如下面这 7 种 “突然消失” 的家电,过去加钱都有人抢着要,现在几乎到了无人问津的地步。快看看,你中招了几个?

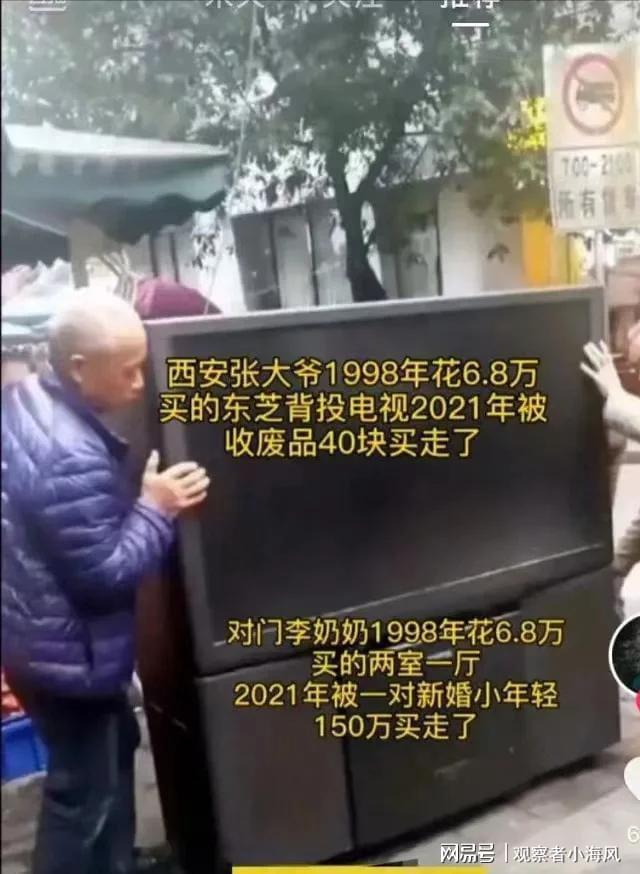

上世纪 90 年代,松下 CRT 电视在国内市场的市占率曾高达 70%,一台 29 英寸的机型售价相当于普通职工三个月的工资,却依然供不应求。

这种以阴极射线管为核心的电视机,屏幕越大机身越厚重,54 英寸的机型重量可超过 100 公斤,移动时需要全家合力。

2009 年成为 CRT 电视的转折点,奥维咨询数据显示,当年其销量虽仍占市场 27%,但同比暴跌 58%,而液晶电视销量近乎翻倍。

随着 TCL、海信等品牌加速液晶技术落地,CRT 电视的缺陷愈发明显:功耗是同尺寸液晶电视的 3 倍,屏幕分辨率仅 480P,且存在辐射隐患。

2013 年,国内主流家电卖场基本停止 CRT 电视进货,曾经的 “客厅霸主” 逐渐退出市场。如今,它们更多出现在旧货市场,均价不足百元。

2003 年松下推出 “VIERA” 系列等离子电视时,曾被视为画质革命的引领者。

这种技术能实现更高的动态对比度,在播放体育赛事时拖影更少,2007 年松下电视销售额突破 1 万亿日元,等离子机型贡献了六成以上营收。

当年一台 50 英寸等离子电视售价超过 2 万元,仍是高端家庭的标配。

转折发生在 2009 年,松下斥资 6000 亿日元收购日立、先锋的等离子业务,全力押注该技术,而三星、索尼则转向液晶路线。

随着 LED 背光技术成熟,液晶电视不仅厚度缩减至 3 厘米以内,功耗比等离子降低 40%,价格更是逐年下探。

2013 年,松下被迫宣布退出等离子业务,此时其等离子电视生产线已连续三年亏损。到 2024 年,全球等离子电视出货量趋近于零,成为技术路线选错的典型案例。

1996 年,爱多 VCD 以 “2000 元拥有家庭影院” 的口号打开市场,巅峰时期年销量突破 200 万台,甚至出现经销商带着现金排队提货的场景。

2001 年 DVD 影碟机取代 VCD 后,索尼、先锋等品牌的高端机型售价超过 3000 元,依然占据家电卖场的核心展位。

2005 年起,在线视频平台开始兴起,而 2010 年后智能手机与智能电视的普及,彻底终结了影碟机的生命周期。人们不再需要购买单价 15-30 元的光盘,只需联网即可获取海量内容。

商务部数据显示,2015 年国内影碟机销量较峰值下降 92%,2020 年主流电商平台已难觅全新机型。如今,二手市场的 DVD 影碟机均价仅 30-50 元,多数已沦为怀旧收藏品。

上世纪 80 年代末,雪花牌立式双门冰箱是 “三大件” 升级的标志之一,容积多在 150 升左右,售价相当于普通家庭半年的收入。

由于制冷技术有限,这类冰箱耗电量极大,每天耗电超过 2 度,且冷冻室容量仅占三分之一,难以满足多食材储存需求。

2008 年起,三门冰箱、对开门冰箱开始普及,容积普遍突破 250 升,耗电量降至每天 0.5 度以下。2015 年后,十字对开门、法式多门等新型号占据市场主导,搭载变频技术与分区存储功能的产品成为主流。

中国家用电器协会数据显示,2024 年立式双门冰箱在国内市场的占比已不足 3%,仅在小型出租屋等场景偶见身影。

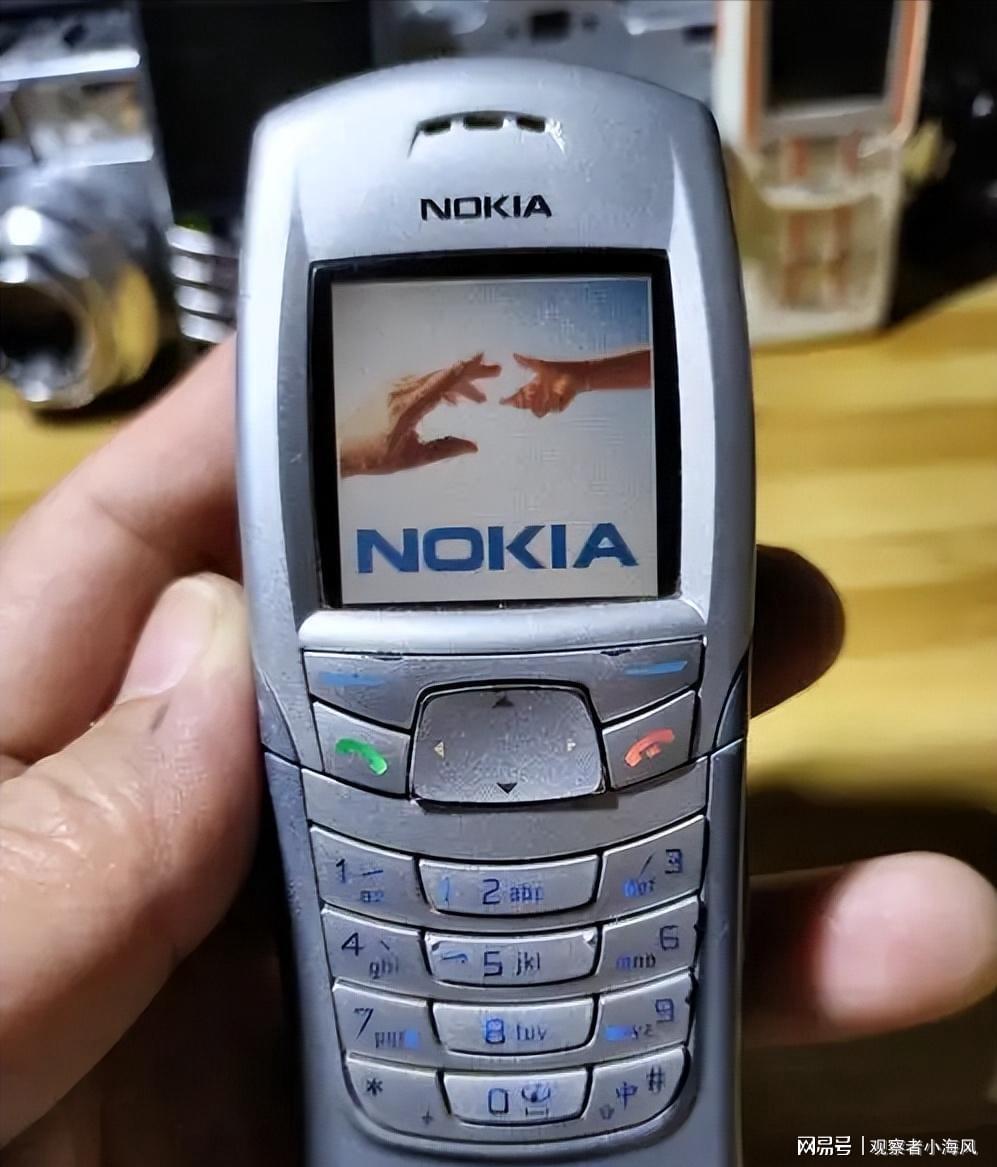

2007 年诺基亚 1110 创下全球销量 2.5 亿部的纪录,这款按键式功能机仅支持通话与短信,却凭借耐摔耐用的特性,成为街头巷尾的标配。

当时高端功能机如摩托罗拉 V3 售价超过 5000 元,仍是商务人士的身份象征。

2010 年 iPhone 4 进入中国市场后,智能手机开始快速普及。触摸屏操作、移动互联网接入、APP 生态等优势,让功能机的短板暴露无遗。

中国信通院数据显示,2013 年国内智能手机出货量占比突破 80%,2018 年功能机出货量不足千万部。

到 2024 年,除针对老年群体的极简机型外,传统按键功能机基本退出消费市场,诺基亚等老牌厂商也已转型智能设备领域。

上世纪 90 年代,小天鹅双缸洗衣机是许多家庭的第一台洗衣设备,洗衣缸与脱水缸分离,需要手动转移衣物,每次洗衣耗时超过 1 小时。

即便如此,一台双缸洗衣机售价近千元,仍是不少家庭的 “年度大件采购”。

2005 年起,全自动波轮洗衣机开始普及,无需手动操作即可完成洗漂脱全过程,售价逐渐下探至千元以内。

2010 年后,滚筒洗衣机凭借节水、洗净率高的优势进一步挤压市场,2024 年全国家电以旧换新数据显示,机械式双缸洗衣机回收量同比增长 14.83%,成为废旧家电拆解的主要品类之一。

如今,全新机械式洗衣机仅在部分农村市场零星销售,城市卖场已难觅踪迹。

上世纪 70 年代,红灯牌电子管收音机是比电视更常见的家电,一台售价相当于普通工人一个月的工资,需要凭票购买。

这种收音机体积庞大,重达数公斤,依靠电子管放大信号,收听节目时会发出轻微的电流声,却是当时获取外界信息的主要渠道。

80 年代晶体管收音机的出现让电子管机型开始衰落,而 90 年代后的半导体收音机更以轻便、省电的优势迅速普及。

2000 年后,MP3、手机音乐功能逐渐取代了收音机的娱乐属性,2010 年智能音箱兴起后,传统收音机彻底边缘化。

2024 年供销合作总社数据显示,电子管收音机已成为废旧家电中最稀有的品类之一,规范拆解量不足全年总量的 0.1%。

这些家电的退场,背后是技术迭代与消费升级的必然。

随着高能效、智能化成为家电行业的主流趋势,2024 年我国限额以上单位家用电器零售额突破万亿元,其中智能家电零售额实现两位数增长。

曾经的 “高攀不上” 终成 “无人问津”,而这种更替恰恰见证了家电行业的高质量发展历程。