清华北大QS排名远超日本大学,但为何诺贝尔奖挂零?

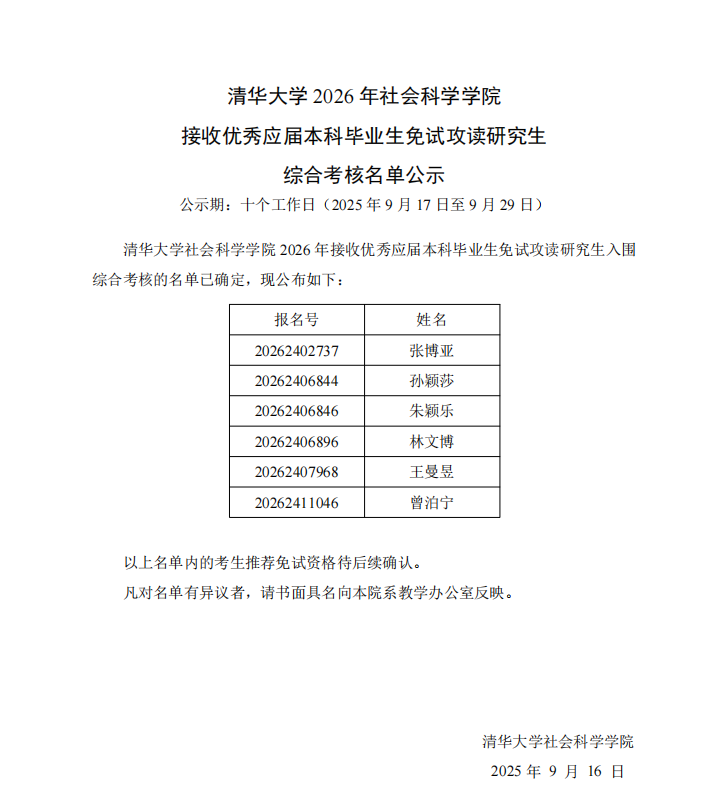

在最新发布的QS世界大学排名中,清华大学与北京大学双双跻身全球前20强,其中清华位列第14名,北大紧随其后位列第17名。这一成绩不仅远超日本排名最高的东京大学(第32位),更将京都大学(第46位)、大阪大学(第80位)等日本名校甩在身后。然而令人困惑的是,在代表基础科研最高荣誉的诺贝尔奖领域,中国高校至今仍未实现零的突破。

排名体系与科研评价的维度差异

QS排名主要依据学术声誉(40%)、雇主声誉(10%)、师生比(20%)、论文引用率(20%)、国际师生比例(10%)等指标。中国高校近年来通过大规模引进海外人才、提升国际化程度、扩大科研论文产出等措施,在排名指标上实现了快速跃升。数据显示,清华北大近五年在国际顶级期刊(Nature/Science子刊)的论文发表量增长了300%,师生比优化至1:12的国际先进水平。

但诺贝尔奖评选更侧重原始创新突破和长期学术影响。自1949年以来,日本共有28位学者获得诺贝尔奖(含2位美籍日裔),其中21位来自高校系统。京都大学以7位诺奖得主位居亚洲高校首位,东京大学贡献5位。这种差异反映出排名体系与科研突破之间存在显著评价维度差异。

中日科研生态的深层对比

日本科研体系呈现出独特的"诺贝尔奖培育模式":

- 基础研究投入:日本政府每年将GDP的3.5%投入科研,其中40%定向基础研究领域

- 学术自由传统:教授终身制保障科研人员独立探索空间,如2002年诺贝尔化学奖得主田中耕一仅为普通研究员

- 产学研衔接:企业研发投入占GDP比例达3.4%,形成基础研究-应用开发-产业化的完整链条

反观中国高校,虽然近年来在应用研究领域成果斐然(如5G技术、量子通信),但在基础科学领域仍存在短板。国家自然科学基金委数据显示,2022年我国基础研究投入仅占研发总经费的6.3%,远低于发达国家15%-20%的水平。这种投入结构导致在物理、化学、生物医学等诺奖传统领域缺乏持续积累。

突破路径的探索与展望

当前中国高校正通过多重举措弥补基础研究短板:

- 实施"强基计划",在数学、物理等基础学科设立专项招生通道

- 建设国家实验室体系,聚焦重大原始创新突破

- 改革科研评价体系,增加"从0到1"突破性成果的权重

值得注意的是,2015年屠呦呦获得诺贝尔生理学或医学奖,其研究成果源于1960-70年代的基础研究积累。这表明中国科研体系已具备产生诺奖级成果的潜力,但需要更长期的制度保障和学术生态建设。

正如清华大学原校长顾秉林所言:"大学排名是百米赛跑,诺奖争夺是马拉松。我们既要关注当下的竞技成绩,更要构建持续奔跑的耐力系统。"这场关乎科研本质的竞赛,或许比排名榜单更能决定一个国家的科学未来。