1968年12月的深夜,天津市第二看守所的灯泡忽明忽暗,寒气顺着墙缝往里钻。审讯官拍桌子的声音刚落,李银桥倏地抬头,腮帮子肿得老高,却依旧憋出一句带血的讥讽:“想套话?门儿都没有!”这一幕,在场记录员后来提起还直摇头:这小个子河北汉子硬是把审讯室里那股子“官气”顶了回去。谁也没料到,两年后,一场意外的对话会把这座看守所的大门轰然撞开。

时针拨回到1947年8月19日。陕北佳县神泉堡,一盏马灯摇得人发晕。只有十九岁的李银桥蹲在墙角,挎包里装着刚批好的文件,一身尘土。门口忽然有人喊:“小李,主席要见你!”他一个激灵,跑进窑洞。毛泽东放下笔抬头:“枪法好?摔跤也行?”李银桥站得笔直:“向主席报告,都行!”带着点少年得意。毛泽东咧嘴笑:“那就跟我走,多学点字,比摔跤值钱。”谁都没想到,这句话定下了之后十五年的近身守护。

转战西北的岁月里,毛泽东一边行军一边识字教李银桥。有意思的是,主席常把旧报纸塞给他当练习纸,还打趣:“错别字先别擦,留着当警示牌。”到了西柏坡,李银桥写信给母亲,把“运筹帷幄”写成“运仇维握”,毛泽东笑得咳嗽不停:“小李呀,你这是要和谁结仇?”气氛轻松,却也在无形中将信任打下地基。

1949年3月,前往北平的列车在石家庄短停。毛泽东站在车厢门口吩咐:“银桥的铺位挨着我。”旁边的警卫员记得清清楚楚:主席把那句话说得斩钉截铁。进入中南海后,李银桥的身影几乎成了菊香书屋里的固定装饰。江青甚至把换洗衣物交给他保管,仅此一事,足以说明彼时地位。

1955年10月,形势却急转直下。那天一早,李银桥正给毛泽东梳头,梳齿忽然被白发绊住。他随口一笑:“主席,头发白得快,要不要染一染?”毛泽东看着镜子,沉了几秒才开口:“白就白吧,你要去天津锻炼嘛。”梳子掉在地板上,啪啪作响。汪东兴后来回忆,主席在调令上签字时,钢笔尖保持悬空足足三分钟。

抵达天津纺织二厂后,李银桥把工厂当成战场。白天盯车间,晚上蹲仓库。1968年,他发现整箱英国毛料无人登记,顺藤摸瓜查到革委会高层的外逃通道。材料刚送上去,罪名反倒扣到了他头上——“反革命诬告”。当年的政治空气,人人避之不及,这个罪名落谁头上都够喝一壶。

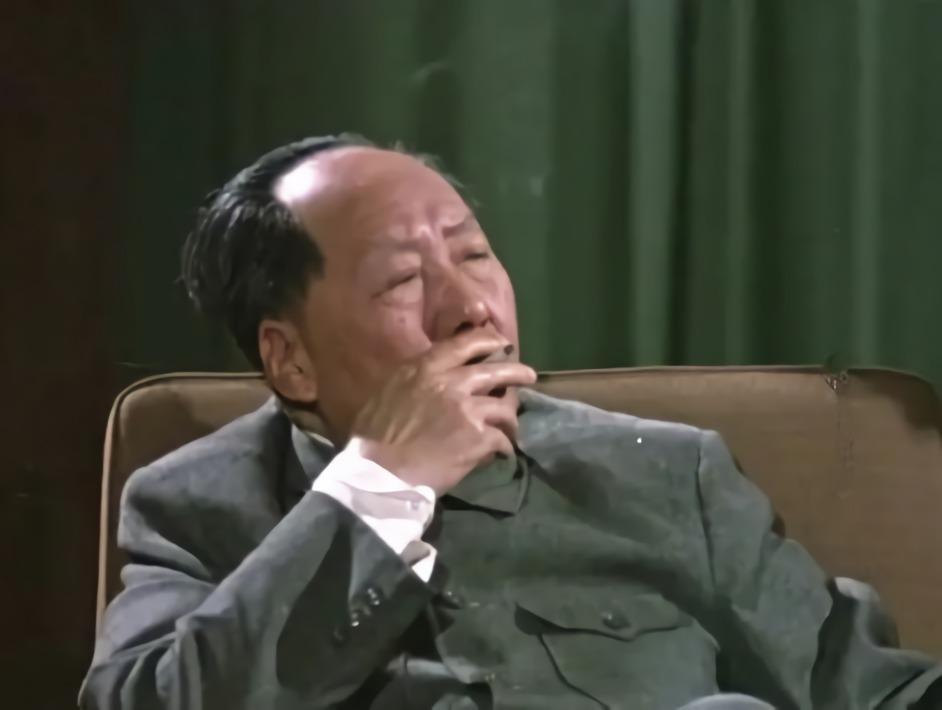

1970年11月13日下午三点,毛泽东来到天津干部座谈会。会议刚开始几分钟,他放下茶杯,声音不高,却让整个会场寒意直窜:“李银桥同志还在纺织二厂吗?”主席常提旧部并不稀奇,可点名李银桥,打了在座所有人一个措手不及。天津革委会主任解学恭站起,半张脸涨得通红:“主席……银桥同志……在接受审查。”话没说完,额头汗珠直往下滚。毛泽东没有再追问,一个抬手,示意继续汇报。可耳聪目明的人都看到了他眉头间那道深沟——不高兴,显而易见。

第二天上午,迎宾馆六号楼的临时办公室里,汪东兴把调查材料摊在面前。毛泽东听了十几分钟,茶杯在茶几上重重一砸,只冒出两个字:“胡闹!”房间里的干部俱是噤声,连呼吸声都收敛。汪东兴立即吩咐:“立刻去看守所,凭主席这句话办!”谁都知道,带着最高指示——一切障碍都会被掀翻。

凌晨三点,看守所铁门“哐啷”大开。值班干警完全没反应过来,只瞧见几位中央办公厅警卫举着带红头文件的批示。李银桥被扶出门时,两只眼睛几乎肿成一道缝,干涸的血迹挂在颧骨,一半意识还在昏迷。警卫告诉他:“主席批了,回家!”这一句足够,让这个筋骨被折磨得几近散架的男人抽噎出声。

1970年11月下旬,天津市紧急成立联合调查组,二十多名涉案人员隔离审查。账册摊在桌上,巨额侨汇券和香港存折如雪片般掉出来。调查结论:李银桥检举事实基本属实,批捕完全错误。材料送到北京,仅用一个下午就圈阅完毕。

时间再跳。1976年9月9日凌晨,李银桥在唐山抗震救灾现场接到电话:“主席病危。”他抱起电话长时间没吭声,忽然把话筒砰地放下,骑上吉普径直朝北京开。西长安街上,天蒙蒙亮,他跪在路面,声音嘶哑:“我要见他最后一面!”警卫拦不住,只能陪他一路将车开进中南海。那一夜,人们记住了五十多岁的李银桥,双膝磕在青石板上,像一棵风雨里摇晃的老树。

进入八十年代后,李银桥被安排在军事博物馆做内勤,官职不高,任务轻,可档案里那串“毛主席原警卫员”依旧耀眼。闲暇时,他常拿毛笔描红《实践论》手稿边角的注释——那是离别时毛泽东塞给他的油纸包,半个世纪过去,纸张泛黄,墨迹仍黑如漆。

1995年盛夏,中央档案馆举办革命文物征集,工作人员上门征询。他指着那本手稿拒绝:“别人什么都能拿走,这个不行。”女儿悄声劝:“爸,国家保存更安全。”李银桥摆手:“那可是主席手里的墨味,我这辈子都闻不够。”他确实寸步不离手稿——每年六月,他都拿软布把封面轻轻擦一遍,像擦一面军功章。

2000年秋,老宅翻修,女儿在阁楼里翻出半块年代久远的大白兔奶糖。糖纸斑驳,字迹难辨。她刚想丢进垃圾袋,李银桥一下夺过:“动不得!那是1960年主席留给我的夜班点心,当年我嘴馋没舍得吃。”说完把糖仔细包好,小心锁回铁皮盒子。旁人听了忍不住发笑,可在他那儿,这就是记忆坐标,动不得。

2010年5月28日上午,八宝山青松厅布置得庄重。覆盖党旗的骨灰盒前,一本蓝布封面的手稿格外醒目。那天到场吊唁的老同志私下议论:“老李到最后还抱着主席给的东西,没丢过。”礼仪员打开场灯,斑驳光影落在“实践是检验真理的唯一标准”十六字上,墨迹仍旧生猛。

值得一提的是,官方提供的生平简介里专门提到:李银桥,1928年生,河北安平人,1945年入党,曾任中央警卫团战士、副排长,1947年后担任毛泽东警卫员,1955年下放天津纺织二厂,1970年彻底平反。生平看似平淡,却因一向倔强的骨子,书写了不同寻常的曲线。

历史学者总结李银桥的经历,有一句评价颇为贴切:他把自己的忠诚刻进了日常琐碎——梳头、递水、守夜、巡仓库,无论身在中南海还是机器轰鸣的车间。正因这份“琐碎里的忠诚”,当毛泽东在会议上忽然询问时,才会让一屋子人冷汗直冒,也让“胡闹”两字掷地生风。

若把时光长河拉成一线,从陕北窑洞到八宝山灵堂,六十三年过去,最打动人的影像并非刀光剑影,而是一只老旧铁皮盒、一包大白兔奶糖、一部墨迹未干的《实践论》手稿。它们不昂贵,却见证了一个士兵与伟人跨越岁月的信任,以及在风雨飘摇年代里最难能可贵的——人情味与担当。