2025年10月7日,哈马斯对以色列发动的“阿克萨洪水行动”已满两年。

以色列国防部公布的统计显示,两年间以方共有1152名人员阵亡,包括国防军士兵、警察、辛贝特和监狱管理人员以及各类安全小队成员。

阵亡人员中约42%年龄未满21岁,多为义务兵役制度下的青年男性;另有141人年龄超过40岁。战争还导致885名以色列儿童成为孤儿。

根据第三方统计,哈马斯方面约有2万名武装人员丧生,另有约4.7万名平民死亡,总计死亡人数超过6.7万。

哈马斯从一度控制加沙外围全部定居点,退守至仅掌握约20–30%的城市废墟区域;从拥有数万兵力与庞大隧道网络,到如今面临物资耗尽、指挥系统瓦解的困境。

这场冲突呈现了两个实力悬殊对手之间的生死博弈。

但值得注意的是,以色列在此次战争中的军人阵亡数量已超过历史上的几次中东战争:第二次中东战争以方阵亡231人;“六日战争”阵亡约776–983人;黎巴嫩战争阵亡约1216人。

由此可见,清剿藏匿于城市与平民中的非对称武装,其难度远超过传统正规作战。

一、战前格局

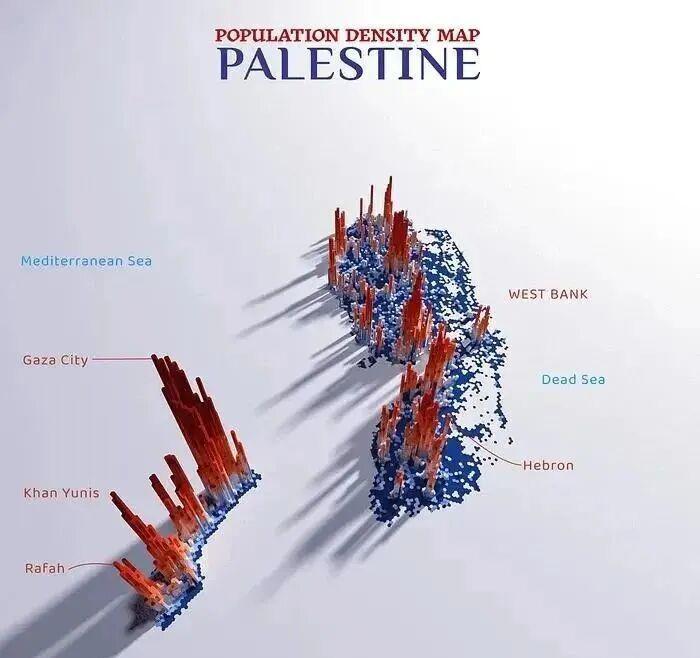

2023年10月7日前,加沙地带人口约230万,地域狭小人口却高度密集。

哈马斯在此构建了可观的军事力量:

其核心战斗部队“卡桑旅”拥有2.5万至3万名训练有素、装备齐全的战斗人员;准军事组织“动员军”另有数万人;“圣城旅”等盟友组织还贡献了数千兵力。在军事能力方面,哈马斯通过多年经营,构筑了规模庞大、结构复杂的地下隧道系统——“加沙地铁”,并储备了大量火箭弹、反坦克导弹与无人机。

正是凭借这些资源,2023年10月7日,哈马斯发动“阿克萨洪水”突袭,一天之内造成以色列超过1200人死亡,约250人被绑架。

若按人口比例换算,这相当于一个10亿人口的国家在24小时内损失200万人——如此规模的袭击,必然引发任何国家毁灭性的报复,何况“有仇必报”的以色列。

二、加沙之战:城市战的艰难博弈

以色列随即宣布进入战争状态,发起“铁剑”军事行动。

战争初期,哈马斯依托既有防御工事和地下网络实施顽强抵抗。

以军则采取从南至北、再自北向南反复驱离平民的方式,试图将武装分子从居民中剥离出来,并同步切断加沙与埃及之间的地道联络。

随着以军逐步从南北两翼蚕食推进,哈马斯的地下网络被逐段清除。

至2025年初,战局日趋明朗。

哈马斯陷入武器短缺、水源与粮食断绝的困境,加沙230万平民在南北之间被迫多次流离。

在以色列持续施压下,哈马斯的谈判立场不断后退:从最初要求永久停火,到同意立即停火,再到愿意交出政权,直至近期近乎接受“立即释放人质并交权”的条件——几近无条件投降。

三、瓦解领导层:以色列的“斩首”战术

在实施军事清剿的同时,以色列同步展开一系列精准打击,系统性地清除哈马斯领导层。

从在德黑兰开会的领导人被炸身亡,到前线指挥官辛瓦尔遭无人机狙杀,再到卡塔尔多哈的政治办公室遇袭,哈马斯指挥结构遭到多轮致命清洗。

尽管基层抵抗意志尚存,但在经验丰富的指挥官损失惨重、残部只能各自为战的局面下,哈马斯已难以组织有效反击。

当组织的“大脑”被切除,“肢体”再强壮也难逃逐渐衰竭的命运。

四、军事胜利之后:治理挑战才刚刚开始

从纯军事角度看,以色列取得了明确胜利:以相对有限的军人伤亡,重创了哈马斯的军事机器,消除了边境的安全威胁。

然而,这场胜利背后隐藏着深刻的悖论。

一方面,以色列展示了在复杂城市战中有效控制己方伤亡的能力——1152人的阵亡数字,相对于哈马斯的军力规模与组织程度,确实体现了以军在战术与技术上的显著优势。

另一方面,加沙出现严重的人道灾难,已成为以色列难以摆脱的道德负担。

超过6.7万的死亡人数中包含大量平民,这一阴影将长期笼罩在中东上空。

哈马斯在军事上已被击溃,但催生极端主义的土壤——贫困、绝望与仇恨——是否随之消失?

答案:并不乐观但希望已现。

在加沙的废墟之上,哈马斯的旗帜虽已倒下,和平的橄榄枝却仍未发芽。

以色列社会为1152名儿女的逝去而哀恸,那些永远定格在青春年华的21岁面容,已成为国家记忆中的伤痕。

军事胜利不等于长治久安,但没有军事胜利,政治解决也无从展开。

随着战火渐熄,摆在以色列面前的是加沙重建的艰巨任务。

当前形势对以色列较为有利:哈马斯的重要支持者伊朗已表态支持特朗普提出的“20点计划”,哈马斯的彻底溃败似成定局。

然而,以色列能否实现持久和平,仍取决于诸多外部因素,包括俄乌冲突的演变、伊斯兰世界与以色列的关系走向,以及世界各大国在中东的竞争态势。