随着2025年的到来,经济社会与医疗科技的双重进步让人类寿命不断延长。普通人究竟有多少概率能活到80岁?10%、30%还是50%?这个问题的答案不仅关乎个人对未来的规划,更影响着养老、医疗等社会资源的配置。让我们通过权威数据与科学测算,揭开这一谜题。

人均预期寿命突破79岁,但80岁并非「平均线」

根据国家统计局与全国卫生健康委员会联合发布的数据,2024年我国人均预期寿命已达79岁,较2023年增长0.4岁,较2021年提升1.07岁。若按当前增长趋势推算,2025年这一数字或将突破79.3岁。然而,人均预期寿命接近80岁,并不意味着有50%的人能活到这一年龄。

人均预期寿命的测算逻辑:死亡率决定生存年限

人均预期寿命的定义是:假定某一年龄人群在各年龄组死亡率保持不变的情况下,预期能够生存的平均年数。它并非简单地将高寿与低寿者年龄相加求平均,而是基于各年龄段死亡率的动态计算。例如,中国人寿保险业经验生命表显示,10-20岁人群死亡率最低,而参加养老保险者因更注重健康管理,死亡率显著低于未参保人群。

死亡率计算规则:新生儿预期寿命的「起点效应」

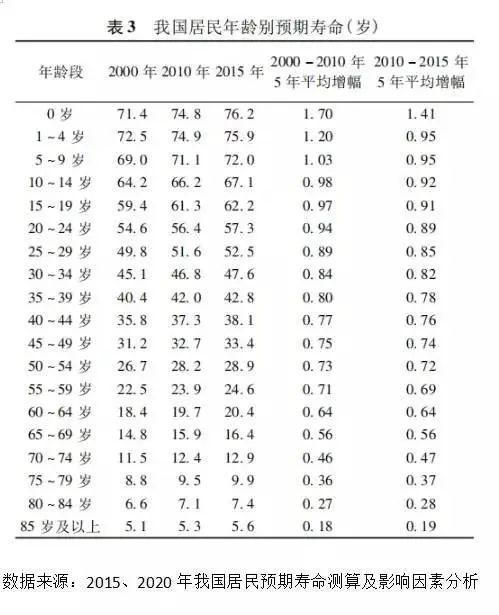

在测算人均预期寿命时,死亡率仅针对当前年龄段及以后计算,未达到当前年龄的年限默认死亡率为0。因此,所谓「79岁人均预期寿命」,实际是指2024年出生的新生儿在当年各年龄段死亡率下的平均生存年限。对于已超过新生儿阶段的群体(如20岁、30岁、50岁),其预期寿命必然高于79岁。例如,2015年数据显示,30-34岁人群的预期剩余寿命为47.6岁,即使从30岁开始计算,平均也可活到77.6岁;而85岁以上高龄老人,按死亡率推算的预期剩余寿命仍有5.6年。

性别差异:男性活到80岁的概率低于女性

性别因素对寿命的影响显著。从出生性别比来看,男女比例约为107-108:100,而社会角色定位导致男性更多从事高风险活动,进一步拉低了预期寿命。以2013年美国社会保险人员生命表为例,男性初始10万人中活到60岁的有86112人,80岁的仅50629人;女性对应数据则为91526人和63880人,即女性活到80岁的概率比男性高约13个百分点。若以50岁为起点,男性预期剩余寿命为29.58岁(平均活到79.58岁),女性为33.16岁(平均活到83.16岁)。

数据启示:年轻人活到80岁的概率或超60%

综合中美数据与死亡率趋势,当前我国活到80岁的人群比例可能接近60%。这一结论基于两大逻辑:其一,2013年美国人均预期寿命(76.28岁男性、81.05岁女性)尚低于我国当前水平,而其50岁人群活到80岁的概率已达男性57%、女性70%;其二,我国医疗水平提升与健康管理普及,正推动高龄生存率持续上升。对年轻人而言,未来活到80岁的概率只会更高。

结语:寿命延长是趋势,科学规划是关键

人均预期寿命的攀升,既是社会进步的体现,也对个人养老规划提出更高要求。理解寿命概率的测算逻辑,有助于我们更理性地配置资源、管理健康。毕竟,对当代年轻人而言,80岁或许只是人生的「中场休息」,而非终点。