一、功德林里的转型:从战场将军到历史书写者

1949年淮海战役尾声,杜聿明在张老庄被俘时曾试图自尽,副官的及时制止让他的人生转向功德林战犯管理所。这个昔日指挥几十万大军的兵团司令,在铁窗生活中经历了胃溃疡、肺结核等疾病的折磨,却在医务人员的照料下开始重新审视人生。他白天参与劳动,夜晚研读马列著作,工整的读书笔记被看守员戏称比战报更精致。1960年,他以"秀清同志"的称呼开启与海外妻女的通信,这个细节成为他彻底告别军阀生涯的标志。

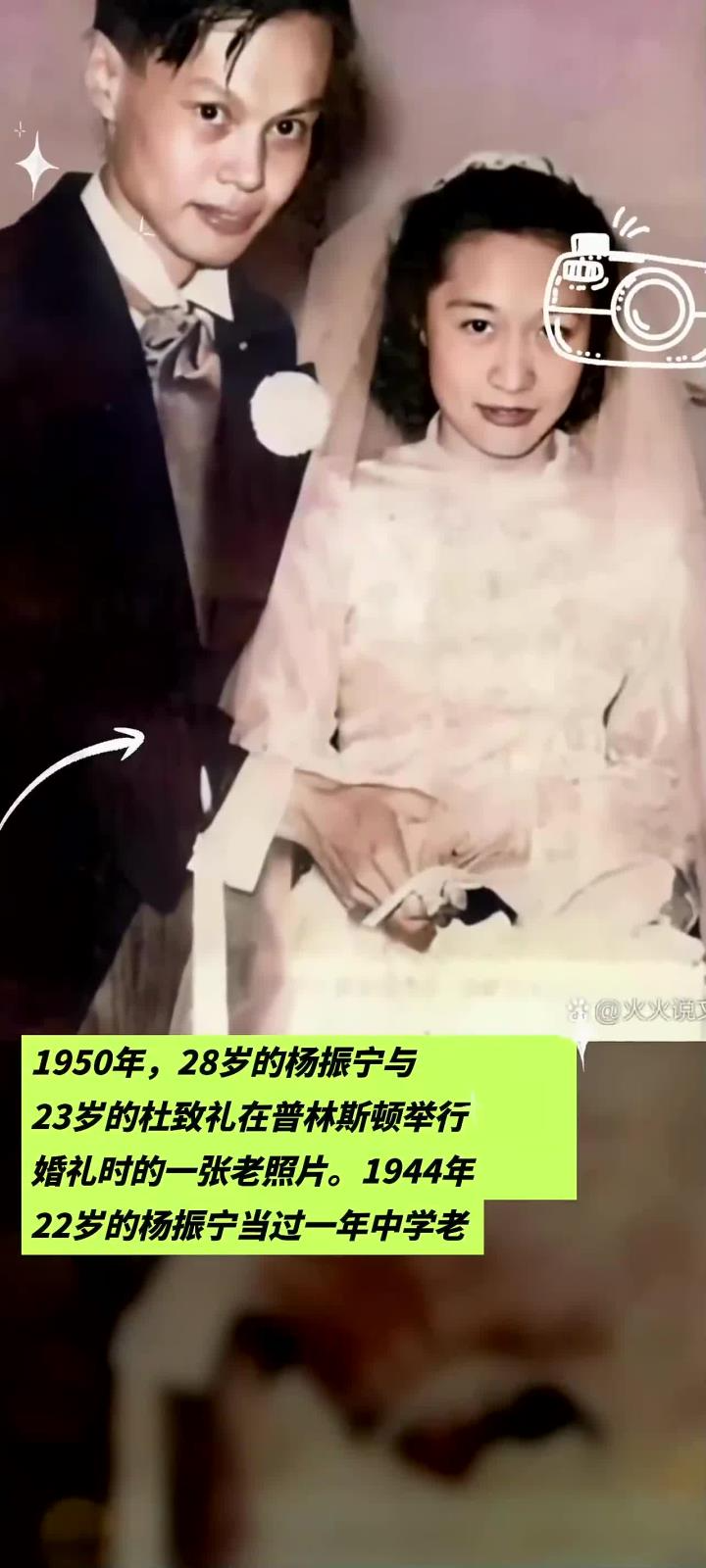

二、诺奖光环下的家国纽带:杨振宁的跨洋牵线

1957年斯德哥尔摩诺贝尔奖颁奖礼上,杨振宁面对记者关于家人的询问,道出"家人在大陆"的牵挂。当周总理通过张文裕夫妇转交杜聿明的祝贺信时,这封跨越重洋的信件不仅连接起两岸亲情,更成为曹秀清突破台湾当局封锁的关键。蒋介石为拉拢杨振宁特批曹秀清赴美,却不知她早已决心留在女儿身边。1959年抵达普林斯顿后,曹秀清在女儿女婿帮助下获得居留权,这场持续六年的等待,最终在1963年北京西郊机场迎来丈夫的拥抱。

三、特赦后的新生:从农具到文史的蜕变之路

1962年特赦名单公布当天,杜聿明将劳作用的镰刀柄整齐摆放,这个细节预示着他将开启全新人生。获释后他在红星公社修剪果树,寒冬中指挥果枝的精准度让技术员惊叹。转入全国政协文史资料组后,他面对年轻人求签名时抛出的"要战史还是改造笔记"之问,彰显出对历史真相的执着。这份清醒让他在口述回忆录时,坚持将徐蚌会战的细节精确到米和分钟,为后世留下珍贵史料。

四、1971年历史性会面:两个指挥官的时空对话

1971年春末的北京,杨振宁带着外文书箱拜访岳父家。这场会面经过杜聿明精心设计:从品茶到槐树下的对话,最终定格在标准军姿与拘谨神情的合影中。杨振宁后来坦言面对战场指挥官的紧张,道出学术与军事指挥的规模差异。这张照片背后,是中美关系解冻时期杨振宁作为首位回国探亲的美籍华人科学家的特殊身份,更是周总理详细询问杜聿明生活状况的政治关怀。1973年毛主席特意让杨振宁代问杜聿明好,这份国家最高层的关怀让合影成为客厅最显眼的装饰。

五、跨越时空的精神传承:科学与土地的永恒对话

杜聿明晚年口述的最后一句话"战争岁月终要过去,科学与土地才是长久的事",道破两代人的生命哲学。1981年病逝前,他将徐蚌会战细节精确到米和分钟的执着,与杨振宁量子场论草稿形成奇妙呼应。曹秀清九十高龄仍能识读英文报纸的学识,源自特殊年代里的坚韧。杨振宁后来多次回国推动科技发展,用行动兑现对岳父的承诺。这张1971年的合影,如今已成为跨越时空的见证:杜聿明用余生书写忏悔与担当,杨振宁用科学报效祖国,曹秀清用坚韧守护亲情,共同诠释着生命在历史洪流中的璀璨光芒。