今日(10月6日),全球科学界的目光聚焦斯德哥尔摩——2025年诺贝尔奖“开奖周”正式启动,六大奖项将陆续揭晓。其中,备受瞩目的诺贝尔生理学或医学奖将于今晚17:30左右公布最终得主,这场跨越百年的科学盛宴再次牵动全球科研工作者的心弦。

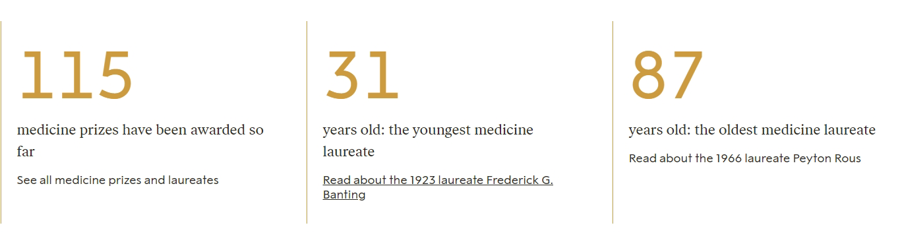

自1901年诺贝尔奖根据瑞典化学家阿尔弗雷德·诺贝尔的遗愿设立以来,这项全球最高科学荣誉已走过124年历程。作为激励人类探索未知的“灯塔”,诺贝尔生理学或医学奖累计颁发115次,诞生229位得主(含40位独享奖项者),其中13位为女性科学家,包括中国首位自然科学类诺奖得主屠呦呦。

回顾历史,该奖项呈现两大显著特征:年龄跨度极大(最年轻得主为31岁发现胰岛素的班廷,最年长者为87岁发现肿瘤病毒的鲁斯),且从未有人两次获奖。近年来的获奖领域更趋多元化,细胞生物学、免疫学、遗传学等子学科均有突破,既有基础研究理论,也有mRNA疫苗等临床成果。

2024年,美国学者维克托·安布罗斯与加里·鲁夫昆因发现miRNA及其在转录后基因调控中的作用获奖,这一发现为理解基因表达调控开辟新维度。而2023年的奖项则授予mRNA疫苗先驱卡塔琳·考里科与德鲁·韦斯曼,表彰其在新冠疫情期间推动疫苗技术跨越式发展的贡献。

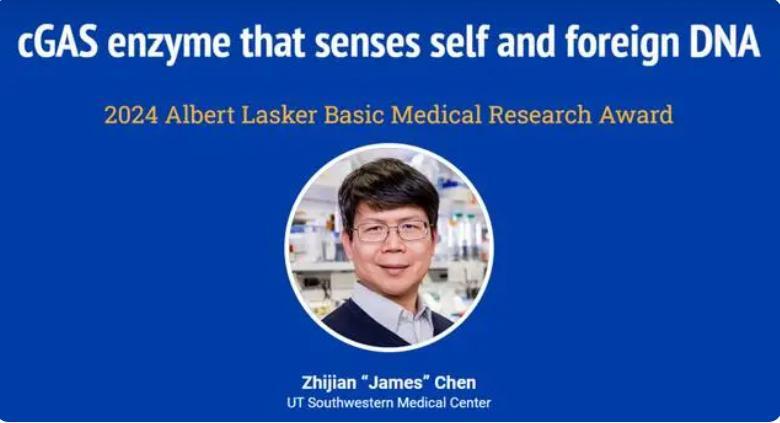

被称作“诺奖前哨站”的拉斯克奖,今年再次成为预测关键。据统计,过去30余位拉斯克奖得主后续斩获诺贝尔奖,其指向性不容忽视。2025年拉斯克奖授予六大领域,其中三项医学突破尤为引人注目:

在今年的诺奖预测中,华人科学家陈志坚成为焦点。这位同时斩获“科学突破奖”“拉斯克奖”“引文桂冠奖”三大权威奖项的学者,其团队在2013年首次发现cGAS酶,解开了DNA如何触发免疫反应的百年谜题。该发现不仅为自身免疫疾病治疗提供新靶点,更可能重塑癌症免疫疗法格局。

从胰岛素到mRNA疫苗,从基因编辑到细胞治疗,诺贝尔生理学或医学奖的获奖研究始终与人类健康福祉紧密相连。据统计,近十年获奖成果中,超过60%直接推动了新药研发或诊疗技术革新。今晚,当斯德哥尔摩音乐厅的金色大门再次开启,新的科学传奇即将诞生——它或许来自对生命基本规律的探索,也可能源于攻克疑难病症的临床突破。

科学进步永无止境,让我们共同期待这场见证人类智慧巅峰的盛典!