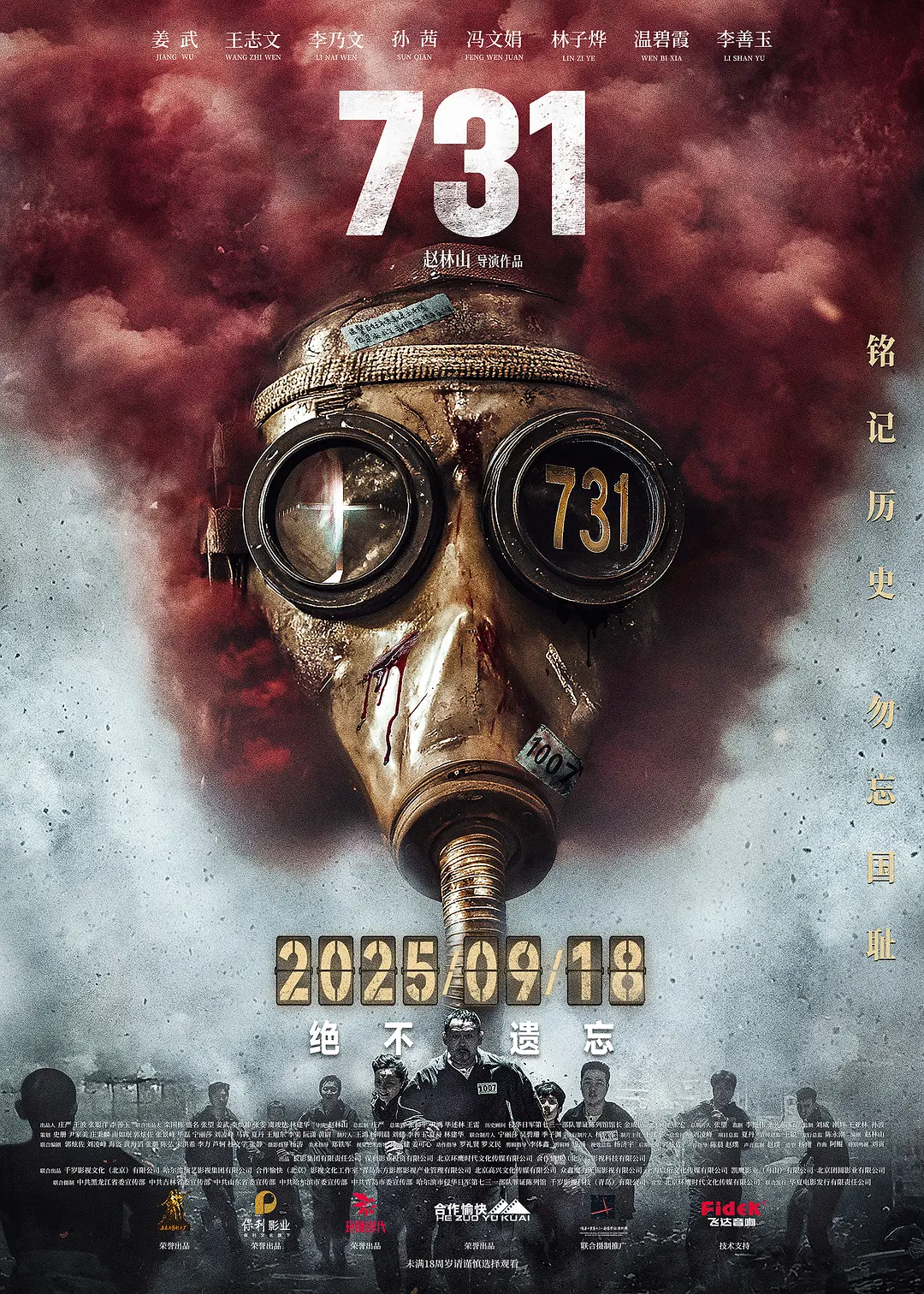

在铭记历史、勿忘国耻的共识下,电影《731》承载着特殊的历史使命。然而,当观众带着沉重的心情走进影院,却意外发现导演试图在民族伤痕上涂抹喜剧色彩——这种创作手法不仅引发了广泛争议,更暴露出历史题材电影创作的深层困境。

一、历史题材与喜剧元素的荒诞碰撞

影片开场即埋下争议种子:姜武饰演的王永章叼着雪茄往净水器撒尿的桥段,配合欢快的背景音乐,将731部队的罪证陈列馆场景变成了荒诞剧场。当顾博轩得知饭食是断头饭时,其夸张的哭喊与王永章为孩子取名"王八蛋"的戏谑,在特设监狱的阴森背景下显得格外突兀。

这种喜剧化处理在后续剧情中不断升级:熊猫眼的伤痕特写、刻意设计的俄语口音、电梯门前的滑稽擦洗、突如其来的响屁...导演试图模仿《美丽人生》的"以乐景写哀情",却因节奏失控沦为闹剧。某场次中放屁情节引发的哄笑,恰恰暴露出创作方向的根本性偏差。

二、风格割裂:从喜剧到科幻的混乱跳跃

影片最受诟病的当属王永章幻想中的越狱场景:众人奔跑时厕纸翻飞,小男孩突然腾空而起。这种超现实画面与前期写实风格形成强烈反差,既不像《潘神的迷宫》的魔幻现实主义,也缺乏《南京照相馆》的叙事连贯性。当黑白无常的奇幻元素与731部队的残酷现实并存时,观众产生的割裂感在情理之中。

导演试图通过想象场景反衬现实残酷的初衷值得肯定,但执行层面出现严重失误。相较之下,观众更易接受渐进式的风格转变:如从现实到梦境的自然过渡,或通过光影变化暗示心理状态。当前这种生硬的拼接,恰似在历史纪录片中突然插入卡通片段。

三、叙事失焦:历史背景沦为故事注脚

导演赵林山此前作品《铜雀台》的5.3分评分,已预示其在历史题材处理上的局限。本片中,731部队的罪恶背景被简化为越狱故事的背景板,王永章的推车、送苹果等日常行为占据前半程,导致核心矛盾迟迟未能建立。王志文饰演的杜存山从神秘到突兀死亡的叙事断层,更暴露出剧本结构的严重缺陷。

关键情节的设计经不起推敲:苹果刻字传递信息的风险性、石灰坑中搭人墙的逻辑漏洞、敌人智商的突然下线...这些抗日神剧式的处理,与《高山下的花环》《我的团长我的团》等经典作品形成鲜明对比。当历史真实成为喜剧效果的牺牲品,电影也就失去了其应有的警示价值。

四、理性批评:爱国情怀与艺术质量的辩证关系

面对网络中"批评即汉奸"的极端言论,我们需要重申:真正的爱国应建立在对历史的敬畏之上。从《黑太阳731》到《南京照相馆》,中国电影人早已证明:尊重历史与追求艺术质量完全可以并行不悖。将电影质量与爱国情怀对立,本质上是对历史记忆的消费与亵渎。

当观众以汉语发音标准比赛类比电影批评时,这个比喻恰如其分地揭示了核心问题:我们既需要普通话推广者,也需要语言学家指出发音缺陷。对抗战电影提出质量要求,不是否定历史价值,而是期待更优秀的艺术呈现。毕竟,七三一部队罪证陈列馆的参观价值,不应成为电影粗制滥造的遮羞布。

结语:历史题材电影承载着特殊的文化使命,其创作需要比普通商业片更高的艺术自觉。当导演能力与题材重量不匹配时,或许保持沉默比强行表达更显尊重。我们期待有朝一日,中国电影人能用真正的艺术力量,让731部队的罪恶永远铭刻在人类记忆之中。

—The End—

作者:魏春亮

首发:亮哥读书,ID:lianggeviewpoint