近年来,中国经济格局正经历深刻变革。北方传统重工业基地的辉煌逐渐褪色,而南方经济活力持续迸发。人口流动成为这一变迁的核心驱动力——大量北方人口向南方迁移,寻求就业与发展机遇。专家预测,未来三十年,中国经济重心将进一步南移,成渝与长江中游两大都市圈将成为引领区域发展的新引擎。

从经济数据看,南方省份的GDP排名持续领先。2023年,广东、江苏、浙江等南方省份占据全国经济总量前列,而北方仅山东、河南勉强跻身前十。人口南迁的趋势同样显著:2020年至2040年,南方城镇人口年均增长536万,远超北方的202万。联合国预测,到2030年,中国城镇化率将达71%,城镇人口增至10.3亿,其中新增人口多来自乡村向城市的迁移。

中国经济重心的南移并非偶然,而是历史与现实交织的必然结果。自远古至西晋,北方黄河流域因气候适宜、农业发达,成为人口与经济的主要聚集地。然而,西晋末年的动荡促使人口首次大规模南迁。隋唐时期,南方农业条件优越、社会稳定,经济逐渐追上北方。唐中期后,安史之乱重创北方,南方经济全面超越。至北宋南宋,经济重心南移完成,南方成为全国经济中心。清代以来,这一格局得以延续。

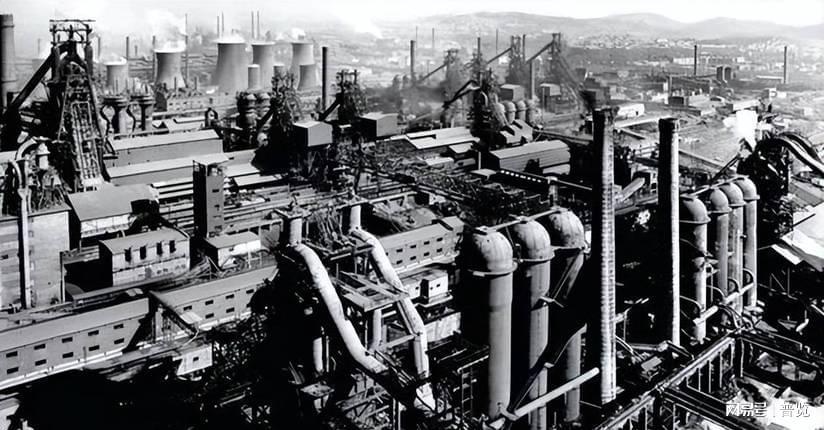

新中国成立后,经济重心曾短暂北移。五十年代,重工业布局东北,东北三省成为钢铁、化工、汽车、军工等产业的核心基地。但改革开放后,政策倾斜南方,经济重心再次南移。1979年设立的四个经济特区全部位于南方,八十年代开放的14个沿海城市中,南方占8个。对外开放度的差异,直接导致了南北经济差距的扩大。2023年,GDP前五名中四个为南方省份,北方仅山东(第三,9.2万亿)、河南(第六,5.9万亿)入围。

人口南迁是经济南移的重要推手。在人口负增长背景下,南迁趋势愈发明显。联合国预测,到2050年,中国总人口将降至11.72亿,而人口流动将持续向南。城市群成为人口聚集的主要载体,近五成新增人口被城市群吸纳,成渝与长江中游都市圈因此受益。年轻人背井离乡赴南方打工,家庭随之迁移;北方部分工厂关闭,工人南下寻求机会。2024年数据显示,杭州、长沙、武汉、昆明、贵阳等南方城市人口增长强劲,南宁人口增至210万。东北年轻人则多向东部迁移,黑龙江、吉林、辽宁等工业集中省会人口相对稳定,但其他地区因大农业、养殖、观光、服务业的发展,人口结构发生变化,机构精简与财政减支成为常态。

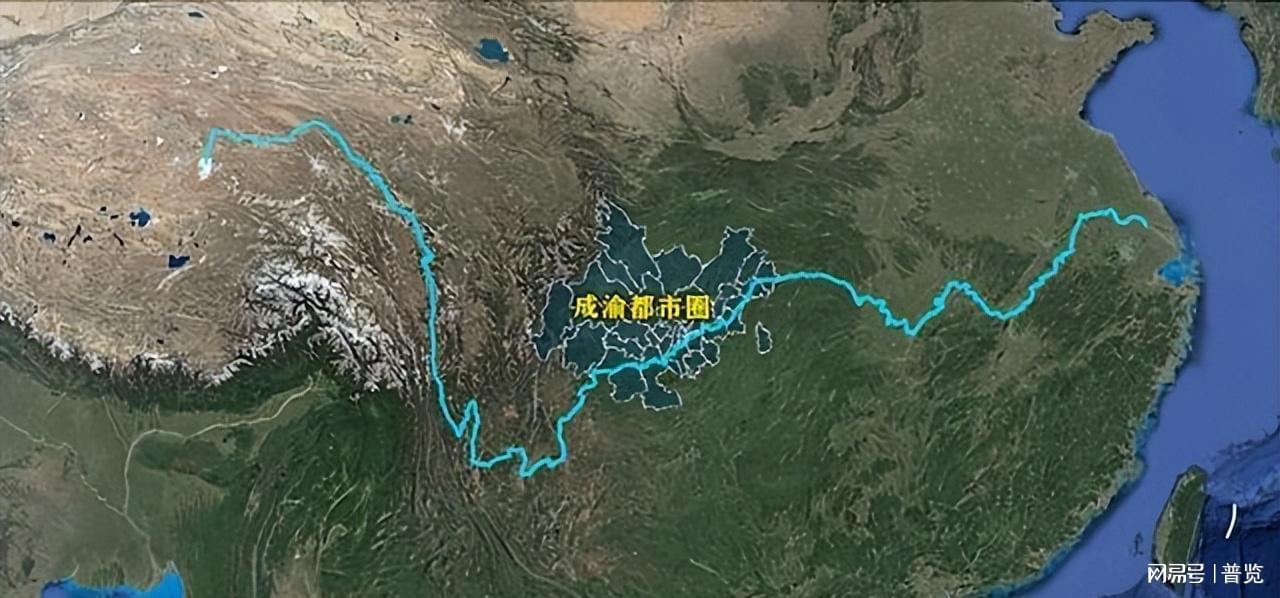

成渝都市圈以重庆、成都为核心,覆盖面积18.5万平方公里,人口9600万。2023年,其GDP达8.2万亿,2024年升至8.6万亿,占全国6.5%。该区域重点发展电子信息、汽车、装备制造、消费品等产业,全球2/3的iPad、近8000万台笔记本、超1亿部智能手机均产自于此。政策支持方面,2021年规划纲要设定了2025年与2035年的发展目标:到2025年,经济实力、活力与国际影响力显著提升,空间格局与基础设施联通性增强;2024年,成渝中线高铁推进,川渝合作平台完善,交通、科技、产业协作深化。西部陆海新通道辐射18省73市560个港口,中欧班列“成渝品牌”开行1.6万列,占全国25%。

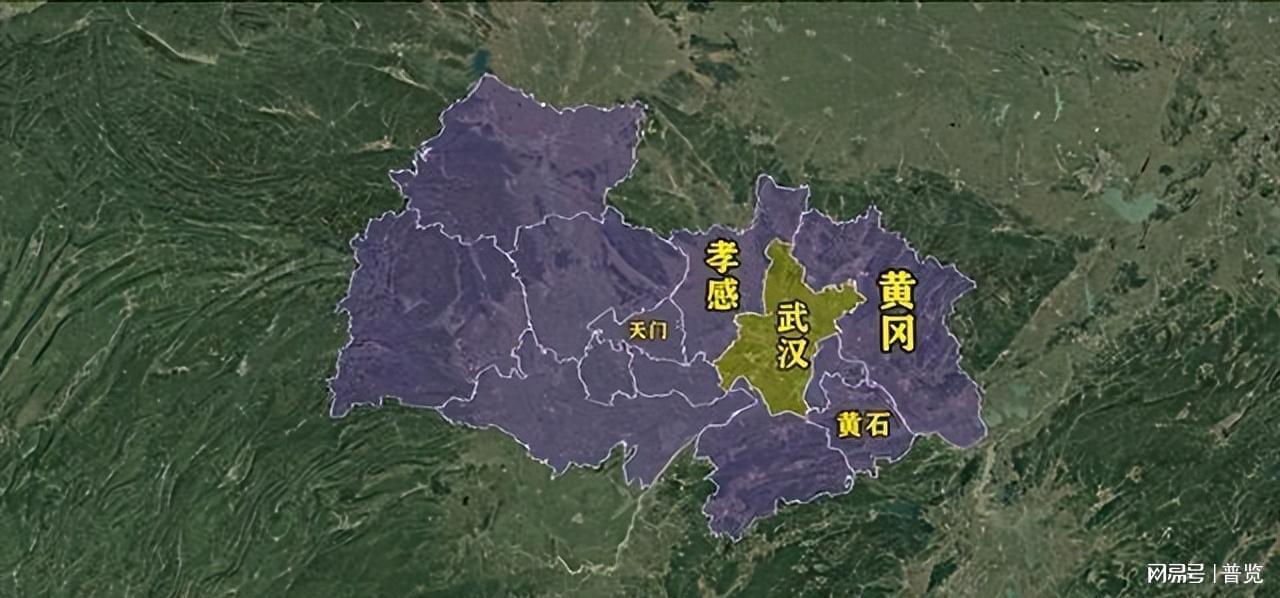

成渝都市圈生态能源矿产丰富,城镇密布,开放度高,在国家大局中战略地位突出。其目标是成为高质量发展增长极,增强人口与经济承载力,推动陆海内外联动、东西互济的开放格局。长江中游都市圈则以武汉、长沙、南昌为核心,覆盖面积32.61万平方公里,2017年人口1.25亿,GDP7.9万亿;如今经济总量已达10万亿,增长迅速,未来有望超越京津冀、粤港澳,仅次于长三角。该区域公路、铁路、水运发达,是产业转移的腹地,也是粤港澳北上、长三角西进的交汇点。人口达1.5亿,未来仍将持续增长,地域广阔。武汉高铁网络发达,未来有望跻身全国前五大城市;三大城市群分工明确:武汉发挥科教产业优势,打造创新试点,提升国际水平;长沙聚焦产业高端化,建设先进制造业基地;南昌加强交通枢纽建设。

两大都市圈的崛起并非孤立发展。成渝与长江中游都市圈打破行政限制,咸宁、岳阳、九江等城市组团发展,分工协作,实现共赢。长江经济带成为支撑,连接南北、贯通东西;沪昆、京广、京九铁路轴线强化三大中心地位,建设全球影响的现代产业基地与全国创新基地。2024年,两大都市圈推进一体化,与中原、北部湾、关中平原等区域协作。未来三十年,这一趋势将进一步加强:到2035年,常住人口城镇化率将达77.9%,2040年超80%,2050年约83.1%。五大城市群(京津冀、长三角、珠三角、成渝、长江中游)占地12%,却聚集了46%的人口,创造了57%的GDP。“十四五”规划明确优化提升这些城市群,发展山东半岛、粤闽浙沿海城市群,培育哈长、辽中南城市群。

人口与经济的高度集中于19个城市群,2000年至2020年,其常住人口占比从83.4%升至86.7%,年均增长为正的城市群增多。经济潜在增长率方面,2021年至2035年,GDP年均增长4.95%,2035年总量预计达250万亿。这一增长需创新驱动,同时考虑国内外环境复杂性与人口要素变化——老龄化挑战下,年轻劳动力南下成为维持经济活力的关键。

经济南移对全国影响深远。北方资源开发放缓,南方城市扩张加速。均衡发展要求南北互动、东西联动:成渝链接陆海,长江中游强化枢纽功能。西部与中部承载力提升,形成新增长极;绿色转型与生态保护并重,成渝构筑长江上游生态屏障,长江中游推动绿色发展。政策机遇方面,城市高质量发展获专项债、低息贷款等万亿资金支持,老旧小区改造6000万平方米,智慧城市与绿色基建推进。上海、深圳等城市受益,5G、AI、新能源等产业助推经济转型。摆脱地产依赖后,消费与科技成为新动能。短期看,基建与科技领域利好明显;长期看,经济格局将深度重塑。

两大都市圈在区域战略中占据关键地位。成渝作为中国第四极,与京津冀、长三角、粤港澳形成“钻石格局”。重庆、成都成为国际交通枢纽,天府机场投运,重庆新机场获批,建设世界级先进制造业集群。长江中游都市圈则是内陆七雄中的核心三省(湖南、湖北、江西),安徽融入长三角后,该区域成为中部崛起的关键。经济南移与人口南迁是大势所趋,成渝与长江中游的起飞将带动全国均衡发展。这一过程非一蹴而就,但政策与数据已提供坚实支撑。未来三十年,中国经济将依靠这些变化保持持久活力。