当央视名嘴与奥运冠军接连陷入商业代言争议,一场针对公众人物过度商业化的监管风暴正席卷全国。近日,国家多部门联合发布新规,对名人代言、直播带货等行为划定红线,不仅央视主持人李梓萌被点名,连全红婵、孙颖莎等体育明星也未能幸免。这场整治行动背后,折射出社会对公众人物社会责任的深刻反思。

据官方通报,此次整治聚焦三类突出问题:一是名人代言产品与实际不符,涉嫌虚假宣传;二是利用职务影响力为亲属牟利;三是未成年运动员过早参与商业活动。央视主持人李梓萌因代言某理财产品引发争议,而全红婵、孙颖莎等未成年运动员的商业代言合同也被要求重新审查。

这并非国家首次出手。2021年“清朗行动”曾下架违规代言广告2.3万条,但2023年名人代言投诉量同比激增67%,其中食品、保健品、金融产品成为投诉重灾区。某市场监测机构数据显示,消费者对名人代言的信任度已从2018年的72%暴跌至2023年的41%。

当“老艺术家”代言P2P爆雷、“奥运冠军”带货翻车频发,公众对名人代言的信任度持续下滑。某调研机构报告显示,2023年仅41%的受访者表示会因名人推荐购买产品,较2018年下降31个百分点。这种信任危机不仅损害消费者权益,更在侵蚀社会诚信基础。

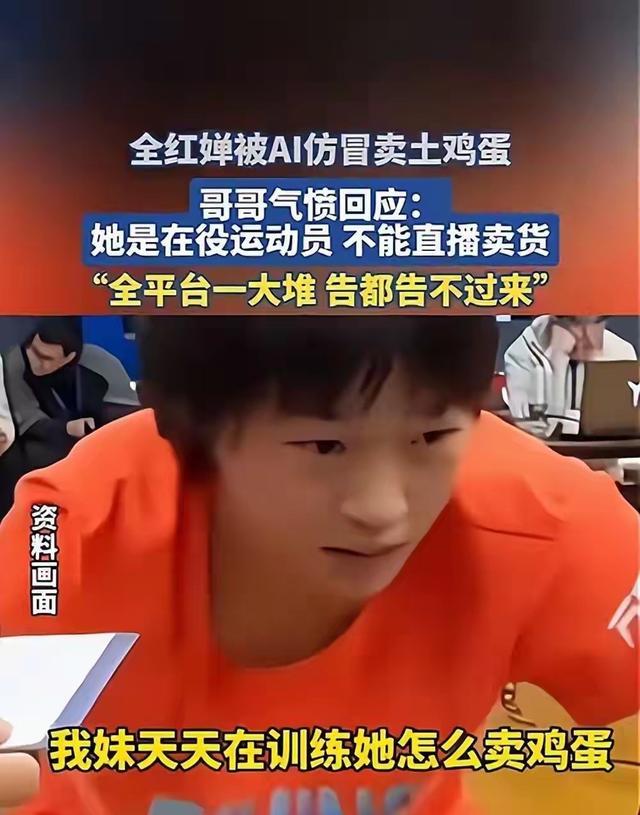

体育总局内部数据显示,参与商业活动的青少年运动员训练达标率普遍低15%-20%。全红婵教练曾透露,商业活动导致其每天少训练2小时,这对需要保持巅峰状态的运动员而言堪称致命。专家指出,未成年运动员过早商业化可能影响技术发展,甚至缩短运动寿命。

在某卫视招商会上,明星出场费最高达项目总预算的60%,远超内容制作成本。这种“明星吃肉、制作喝汤”的分配模式,已严重挤压内容创作空间。业内人士透露,部分综艺节目为邀请明星,不得不降低制作标准,导致作品质量下滑。

全球范围内,各国对名人代言均有严格限制:美国要求明星必须亲自使用代言产品满6个月;日本禁止医师、教师等职业从事商业代言;欧盟规定未成年人广告收入必须存入信托基金。我国新规借鉴国际经验的同时,更强调“正能量导向”,禁止“炫富拜金”等价值观输出,彰显文化自信。

新规明确要求,名人代言需遵循“真实使用、风险告知、价值观契合”三大原则。对未成年运动员,规定其商业活动需经体育主管部门审批,且收入需部分存入成长基金,确保其专注训练。

这场整治绝非简单的行业整顿,而是对“名人社会价值”的重新定义。当李梓萌们回归新闻主播的本职,当全红婵们专注训练场,我们或许能找回那些被商业洪流冲淡的纯粹与专业。名人影响力的正确打开方式,应该是如钟南山之于抗疫、张桂梅之于教育,用专业成就回馈社会,而非透支公信力换取真金白银。

你认为公众人物应该如何平衡商业价值与社会责任?是否应该完全禁止未成年人参与商业活动?欢迎在评论区分享你的见解!

(本文所述事实均来自官方通报及权威媒体报道,数据引用已核实。为保护当事人隐私,部分案例未具名处理。)