近日,关于进口药逐步退出中国医院的话题在网络上引发了热烈讨论。这一现象不仅牵动了患者和家属的神经,更在医疗领域掀起了一场关于药品选择、疗效与成本的深刻辩论。

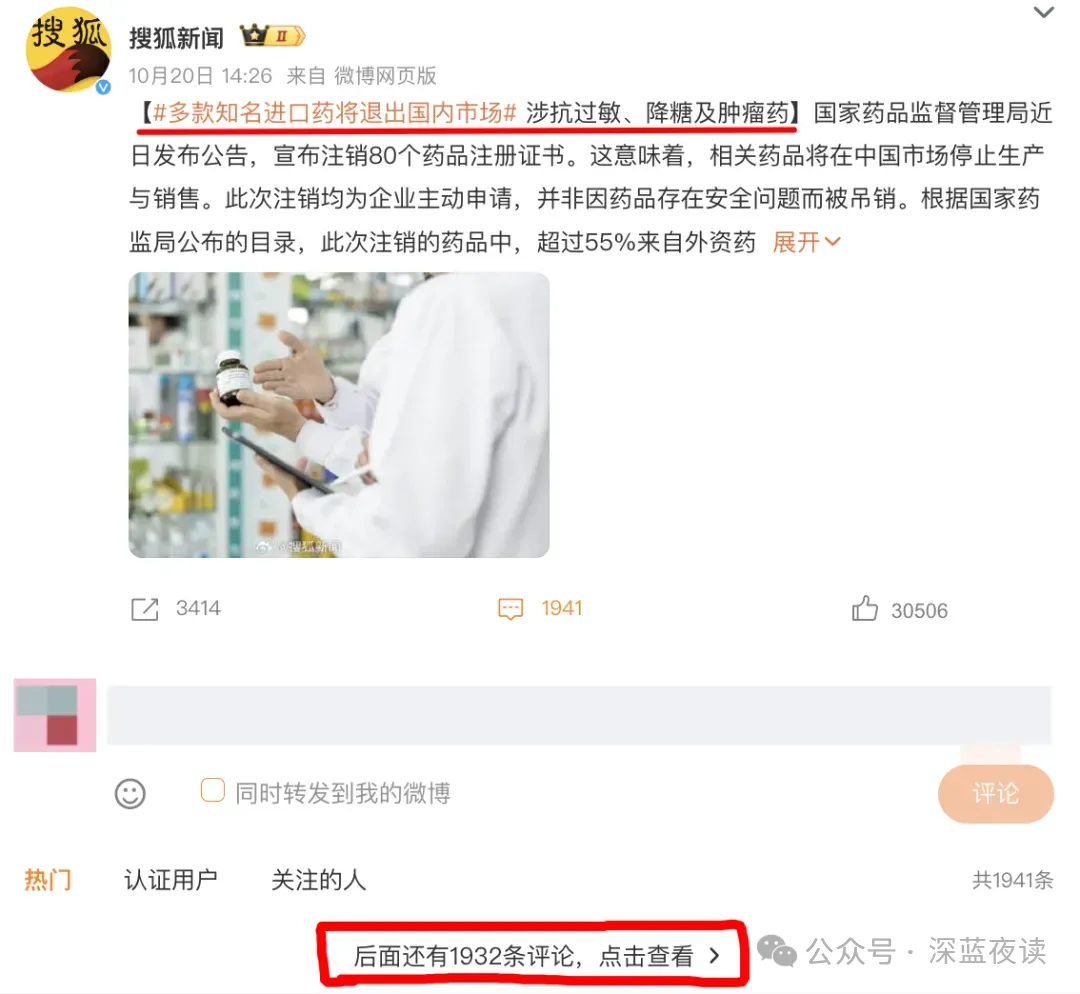

近期,80款进口药“主动注销”退出中国市场,涉及抗过敏、糖尿病治疗、呼吸系统及肿瘤治疗等多个领域。这些药物曾是医院常用药,其突然退出让不少患者感到困惑。

有业内人士指出,此次退出并非因药品质量问题被“吊销”,而是企业基于市场战略调整的“主动选择”。这一变化背后,折射出国内外药品市场竞争格局的深刻调整。

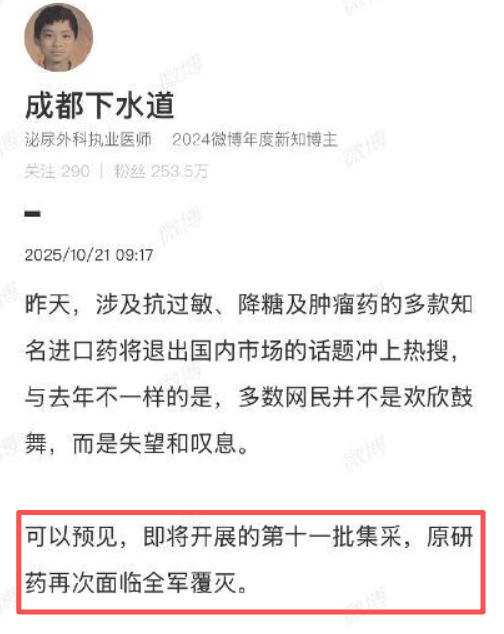

有医疗领域博主直言:“可以预见,即将开展的第十一批集采,原研药再次面临全军覆灭。”这一观点揭示了进口药退出的核心矛盾——在药品集中采购政策下,原研药因价格优势不足,逐渐被国产仿制药替代。

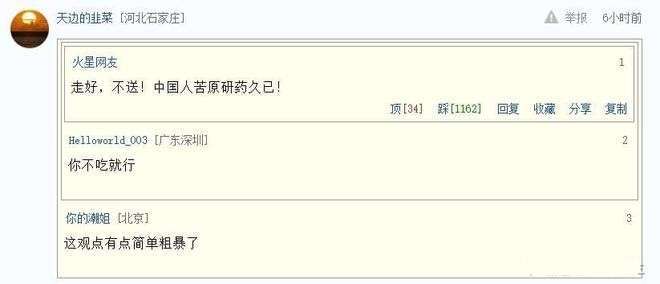

对于进口药退出,公众反应呈现两极分化。支持者认为,国产药质量提升且价格更低,有助于减轻患者负担;反对者则担忧,过度追求低价可能导致优质药品消失,影响治疗效果。

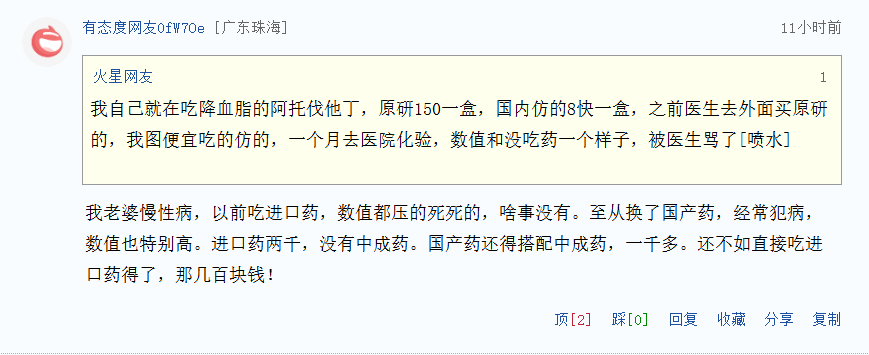

一位患者家属表示:“便宜当然是好事,但当我或家人遇到棘手问题时,我更希望有更多选择,哪怕需要自费。”这种观点反映了患者对医疗选择权的强烈诉求。

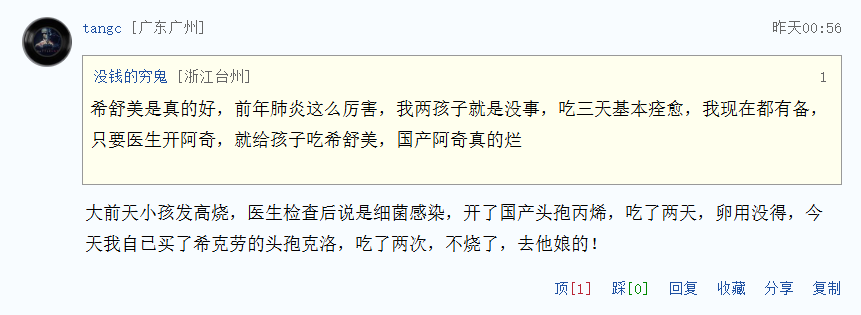

必须承认,部分国产药质量已达到国际水平,但在某些领域,原研药在疗效、稳定性及副作用控制方面仍具有独特优势。这些药物往往经过数十年研发和大量临床验证,其价值不容忽视。

如果公立医院仅保留低价药品,患者看似“看得起病”,但能否“看得好病”则成为疑问。有专家指出,过度追求低价可能导致医疗资源单一化,最终损害患者利益。

一位医生坦言:“我们拼死拼活挣钱,不就是为了在关键时刻有更多保障吗?如果医院只剩下便宜药,有钱也买不到安全感,那这种‘便宜’是否另一种形式的‘贵’?”

令人意外的是,部分网友对进口药退出表示叫好,甚至声称“国产药足够好”。然而,当被问及“如果自己生病是否会选择进口药”时,这些人的态度却发生微妙变化。

这场争议暴露了一个深层问题:在医疗领域,常识与真相往往难以被部分人接受。有评论者指出:“说真话之所以难,不是因为被禁止,而是因为真相可能得罪那些只接受单一思维的人。”

无论立场如何,患者的核心诉求始终是“把病看好”。如果低价策略导致优质药品消失,最终损害的将是患者利益。有患者直言:“可以贵,可以自费,但要给病人选择!”

这场关于进口药退出的争议,本质上是医疗资源分配与患者选择权的博弈。如何在保障药品可及性的同时,维护患者的治疗选择权,将是未来医疗政策需要平衡的关键问题。