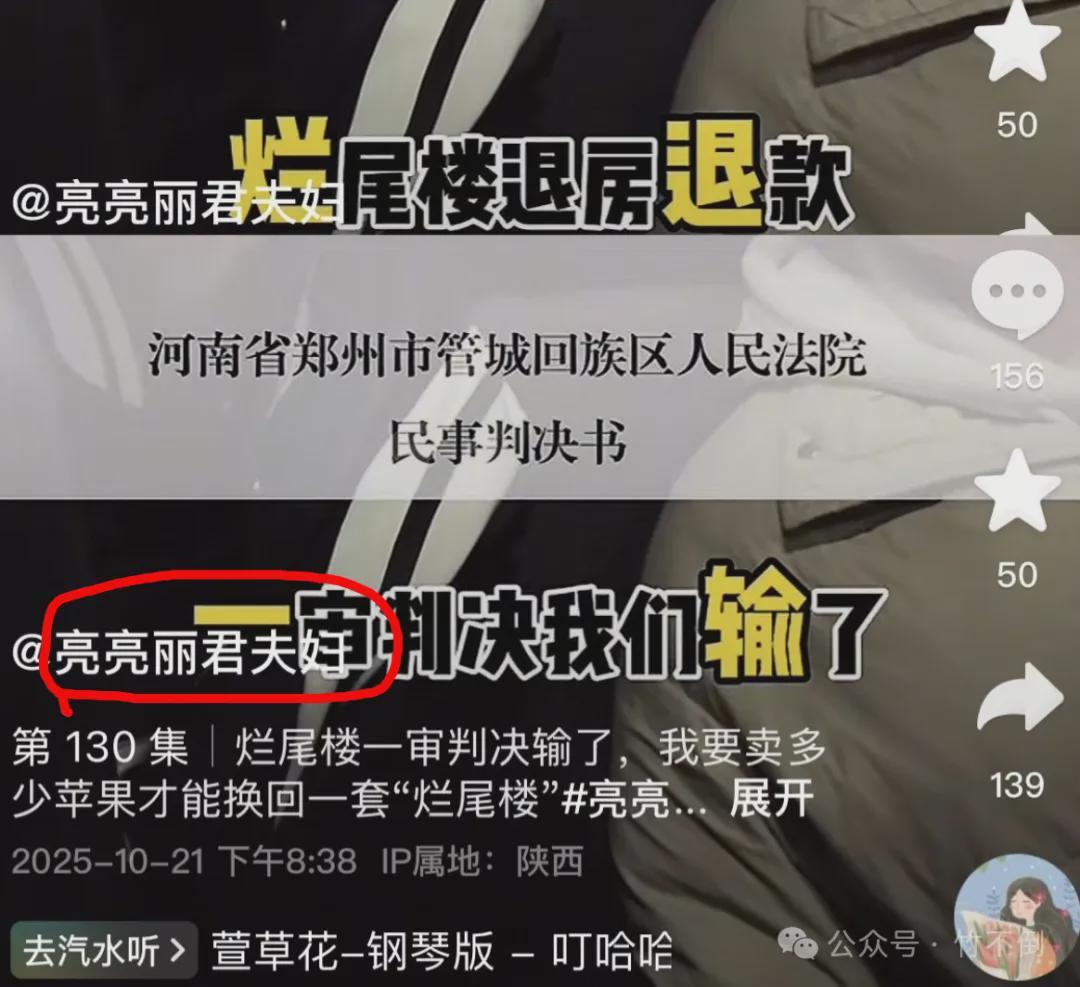

近日,郑州一对购房夫妻的烂尾楼维权案迎来一审判决,败诉结果引发舆论唏嘘。这对曾被千万网友声援的夫妻,如今已难觅支持声音,事件轨迹折射出公众信任崩塌的残酷现实。

回溯事件初期,这对夫妻的遭遇曾引发全民共情。当购房款打水漂、房贷照还不误的困境曝光后,社交媒体上迅速形成声势浩大的声援浪潮。然而随着时间推移,舆论热度呈断崖式下跌,此次败诉消息仅在购房者群体中引发零星讨论。

分析人士指出,夫妻二人错失了关键转折点。在舆论鼎盛时期,若选择通过法律途径主张退房退款,即便面临司法实践中的重重困难,至少能争取到实质性补偿。这种"及时止损"的策略,本可成为推动行业整改的契机,激发社会对预售制缺陷的深度反思。

现实走向却截然相反。当夫妻选择接受和解方案、尝试直播带货等转型路径时,公众的信任阈值已悄然改变。原本可能引发制度性变革的维权行动,逐渐异化为个体悲剧。法律专家指出,此类案件胜诉率低确实受现行法规限制,但维权策略的失误加剧了困境。

社会观察者将此现象类比为"脓包理论":初期果断处理虽伴随阵痛,却能避免问题恶化;拖延至信任耗尽再行动,则如同处理已愈合的伤疤,徒留形式意义。数据显示,2023年全国烂尾楼纠纷中,早期采取法律行动的业主获赔率比后期维权者高出37%。

这种转变在自媒体领域同样显著。某法律博主透露,持续输出专业维权指南的账号,粉丝留存率是单纯情绪宣泄类账号的2.3倍。"公众需要的是解决方案,而非情绪垃圾桶",该博主强调,"可持续的公众影响力建立在价值输出基础上"。

当前判决虽为个案,却折射出更深层的信任危机。当维权异化为流量生意,当诉求演变为个人秀场,公众的关注热情必然迅速消退。数据显示,涉及烂尾楼的舆论事件中,保持专业立场的内容传播周期比煽情类长4.2倍。

这对夫妻的遭遇警示我们:在信息爆炸时代,公众信任是稀缺资源。任何试图将其工具化的行为,终将遭遇反噬。正如社会学家指出的,"当维权变成表演,正义就失去了载体"。这种信任一旦流失,重建成本远超想象。

此事件给所有维权者的启示在于:真正的社会影响力,源于对制度完善的持续推动,而非短期流量收割。当个体困境升华为公共议题时,选择专业、理性的解决路径,才是维护公众信任的唯一出路。