9月,小米SU7(参数丨图片)销量数据出炉,仅为19579辆。这一数字意味着,自去年10月以来,小米SU7已经连续两个月销量跌破2万辆大关,市场表现尽显疲态。

曾几何时,小米SU7作为一款爆款车型,一度需要消费者等待半年才能提车。然而,在接连不断的舆论风波冲击下,这款高关注度车型的市场表现开始显现出明显的下滑趋势。

下滑趋势其实早有征兆。在2025年的第16至19周,小米汽车的周销量连续三周呈现环比下降趋势,从7200辆逐步下滑至5200辆。其中,高端车型SU7 Ultra的销量下滑尤为明显,周销量仅剩484辆,较峰值时期暴跌近90%,令人咋舌。

值得注意的是,尽管小米SU7销量下滑,但小米汽车整体在9月的销量仍然达到了41948辆。这意味着,小米YU7贡献了22369辆,在一定程度上抵消了SU7销量下滑的影响。然而,这并不能掩盖SU7本身所面临的市场挑战。

尤其是在9月小米汽车新增32家门店,全国门店总数达到402家的背景下,单一车型销量的下滑更加凸显了问题本质。这不仅仅是因为小米SU7积累的订单池正在逐渐消耗,更是因为从去年到今年,一系列的舆论风暴正在冲击小米品牌的信任根基。

今年3月29日,安徽德上高速发生的一起严重交通事故,更是将小米汽车推上了舆论的风口浪尖。一辆小米SU7在智能辅助驾驶状态下与隔离带水泥桩发生碰撞后爆燃,造成车上三名人员不幸遇难。该事故一度引发公众对小米智驾技术安全性的广泛质疑。

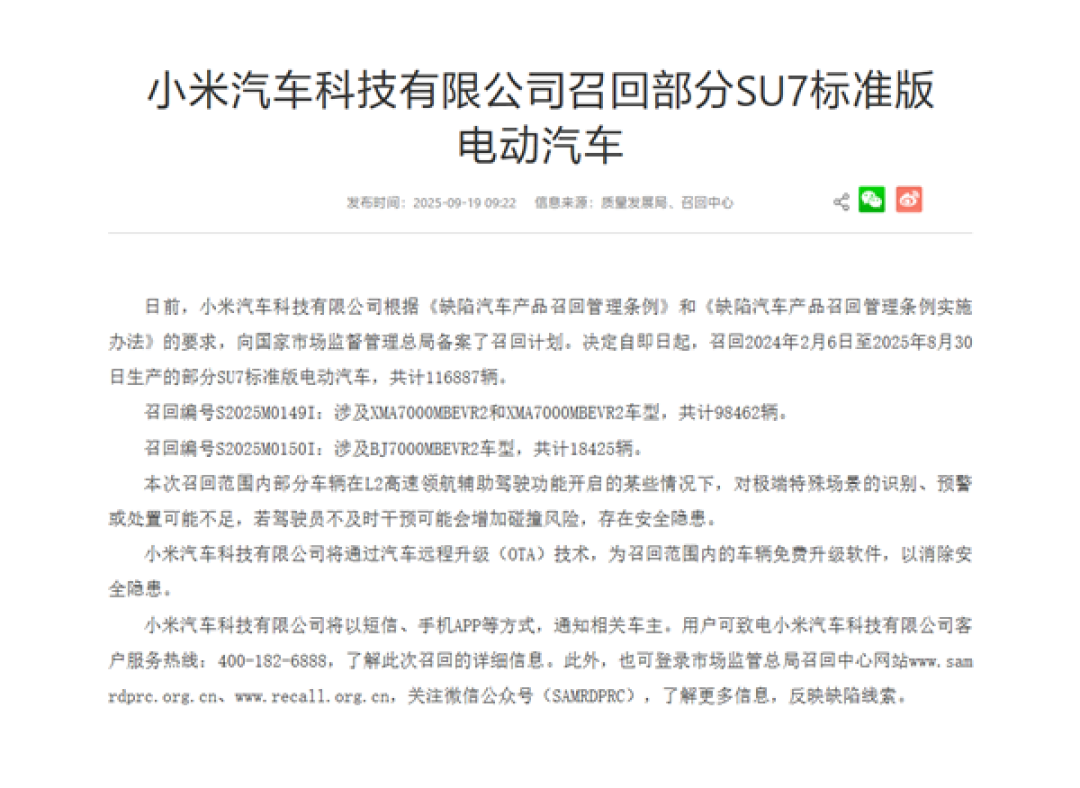

针对这起事故,小米与雷军虽然都有积极正面的表态,但始终没有对事故的真相做进一步的说明。直到9月份小米汽车大规模召回了11多万辆小米SU7,并在召回原因中提到了智能辅助驾驶技术在某些特殊复杂路段存在安全隐患,才让人重新回想起那起交通事故。

这一召回行动虽然体现了企业的责任意识,但也间接证实了产品存在的安全问题,无疑给小米汽车的品牌形象蒙上了一层阴影。

10月13日,成都再次发生SU7 Ultra与出租车碰撞后起火燃烧事件,造成驾驶员邓某某遇难。事故视频中,路人无法打开车门的场景在社交媒体广泛传播,进一步削弱了不明真相的消费者对小米安全性的信任。

正当小米汽车以“黑公关”论调应对时,官媒们开始相继下场,再加上各路水军、粉丝们的煽风点火,各种真伪言论满天飞,让这一事件已经从单纯的交通事故,演变成了一场波及面更大的舆论战。面对汹涌的舆论讨伐,小米汽车的每一个动作都有可能会引来公众进一步的误读甚至是恶意解读。

除了安全事故之外,小米SU7还曾经陷入碳纤维前舱盖功能争议、锁马力丑闻、购车尾款纠纷等事件。虽然这些事件孤立来看影响不大,但叠加在一起,就是在逐渐稀释公众对小米品牌的信任。

大家逐渐明白,小米并不是神话,雷军也不是圣人。它始终只是一家成立还不到5年的企业。疯狂追捧之后,一旦暴露问题并被放大,这种落差势必会反噬品牌。

除了品牌原因之外,市场层面小米SU7同样面临越来越大的压力。小米SU7上市的时候,市面上还没有可以与之对标的车型。品牌势能、市场空白,再加上小米SU7这种针对年轻人的性能车的独特定位,让SU7获得空前成功。

但时间过去一年,该买的人都已经买了,还想买“大玩具”的用户在变少,竞争对手们也都拿出了更有竞争力的产品。在9月中大型轿车销量榜单中,虽然小米SU7仍位居榜首,但奇瑞风云A9L等竞争对手销量已达到9451辆,持续逼近万辆大关,对小米SU7构成了直接威胁。

在15-25万元价格区间,比亚迪海豹DM-i凭借“10分钟续航300公里”的补能优势,对小米SU7形成直接竞争。同样是定位于性能车,领克Z10和极氪007同样来势汹汹,市场格局正在发生深刻变化。

而所有中国品牌的目标特斯拉Model 3虽同比有所下滑,但其高端的品牌形象、成熟的充电网络与FSD系统仍分流着部分科技爱好者。反倒是曾经被视为是特斯拉最大对手的小米,现在变成了同行们纷纷对标的“新特斯拉”,市场地位悄然发生变化。

小米汽车自身的产能问题也影响了交付体验。北京工厂30万辆年产能已无法匹配单月超4万的锁单需求,交付周期从4个月延长至半年,导致部分潜在用户因等待周期过长转向竞品。若小米YU7的订单持续增长,难免还会进一步挤压SU7的产能,形成恶性循环。

当然,从整体来看,小米汽车仍然保持着市场活力。小米汽车始终只是一家稚嫩的车企,在经历了前期一骑绝尘的疯狂增长后,始终还是要去直面产品、渠道、品牌和用户的问题。这是任何一家车企成长路上始终不可能跳过的阶段,只不过高速增长让这些问题过早暴露并且放大。

蔚来、理想、小鹏这些新势力也都有过自己的“至暗时刻”,但最终也都回归到了一家正常车企应有的发展节奏。只有跌落神坛,才能重新脚踏实地。从这个角度讲,SU7销量下滑或许并不是坏事,而是小米汽车成长路上的必经之路。

注:配图来自网络,权利归原作者所有,如有侵权请联系删除,一并感谢!本文仅代表作者个人观点,不代表优视汽车的立场。