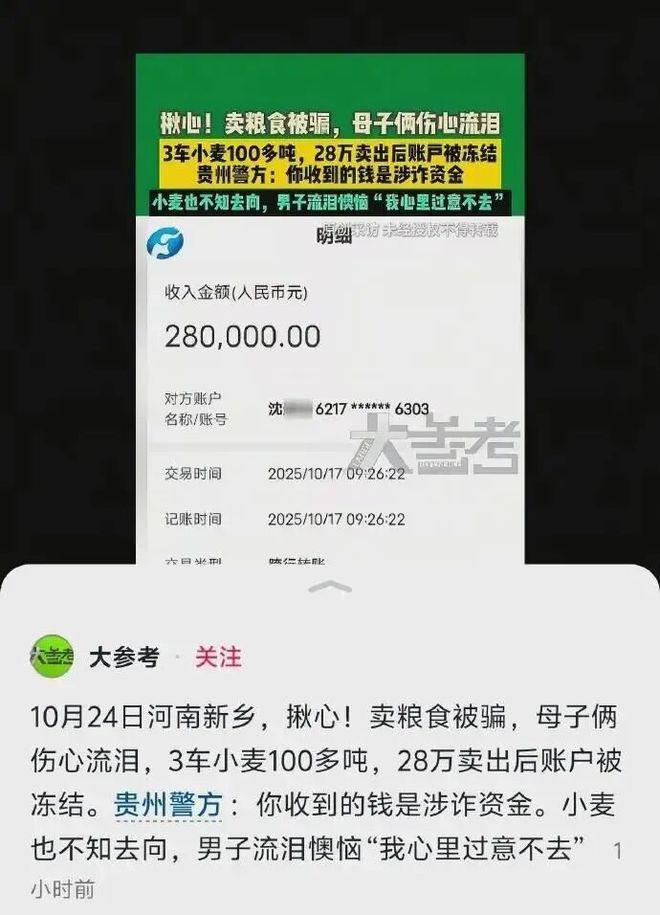

近日,一起发生在河南的卖粮款被冻结事件引发了广泛关注。一对河南母子辛苦售卖100多吨小麦,换来的28万元货款刚到账,账户就被冻结,理由竟是“涉嫌诈骗”。然而,他们并非骗子,真正的买家才是,而他们只是无辜地被卷入了洗钱风波,成了“赃款通道”。

这起事件并非个例,越来越多的农民正成为此类荒唐事的受害者。他们不懂“资金链穿透”,更不知道买家背后可能是洗钱团伙。他们只知道,春天播下种子,夏天顶着烈日打药,秋天熬夜收割晾晒,最后把一粒粒麦子装车卖掉,换来的是来年春耕的本钱、孩子的学费、老人的药费。

可如今,钱没了,他们还莫名其妙成了“涉案人员”。这并非简单的“误伤”,而是系统性失衡下的“连带惩罚”。反诈当然要严打,但打击的矛头,不该对准这些老实巴交的农民。

诈骗团伙利用赃款购买粮食、黄金、二手车等,本就是常见的“洗钱套路”。他们专挑现金交易多、监管松的领域下手,而农民,因信息不对称和交易习惯,成了最易得手的“工具人”。

贵州警方称,母子俩收到的钱是涉诈资金。但问题在于,当警方冻结账户时,是否充分区分了“犯罪所得”和“合法收入”?法律明明规定,善意第三人,在不知情、以合理价格、完成交付的情况下,就不该被追缴。

可现实是,一纸冻结令下来,不管你多无辜,钱先扣着再说。解冻?那得等调查,等材料,一等就是几个月甚至半年。可农民等得起吗?春耕不等人,种子化肥要钱,银行贷款要还,账户一冻,全家断粮。

这就像抓小偷,却顺手把失主家也封了,理由是“你家东西可能被偷过”。结果失主反而进不去门,吃不上饭。这样的执法,真的合理吗?

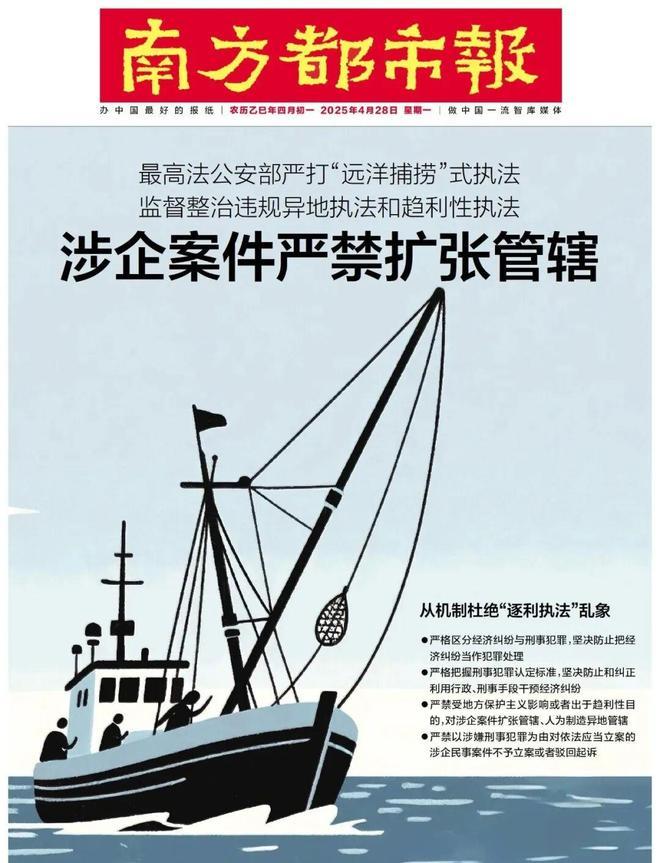

更讽刺的是,大企业被“远洋捕捞”,好歹还有律师、有资源去申诉;农民呢?他们拿着过磅单、收据、村委会证明,一趟趟跑派出所,电话打不通,材料石沉大海。他们不是不讲理,是讲理的门太窄。

而执法机关呢?为了图省事,往往采取一刀切的做法。反正“涉案资金”四个字一贴,谁也不敢说不该冻。至于后续的纠错成本、对普通人的伤害,似乎没人算这笔账。

最高法、司法部已严打“远洋捕捞”式执法,但问题依然存在。这不是执法,是懒政。有人会说:“你交易前为什么不查买家背景?”可农民卖粮,靠的是熟人介绍、口头约定,哪有本事查资金来源?难道以后卖一袋米,还得先做“尽职调查”?那不是做生意,是做刑警。

真正的漏洞不在农民,而在机制。为什么诈骗资金能轻易流入大宗商品交易?为什么跨省冻结如此随意,而解冻却难如登天?为什么没有快速甄别“善意交易”的通道?

这些问题不解决,下一个被冻的,可能是卖玉米的大爷、收废品的大妈、摆摊的夫妻。28万,对某些人只是零头,对这个家庭,却是整整一年的命。他们没偷没抢,没骗没诈,凭什么要为别人的罪,付出全部代价?

反诈的初衷是保护人民,可当它开始伤害最守法的人时,就已经背离了正义。法律不该是冰冷的程序,而应是守护弱者的盾牌。冻结账户容易,可解冻信任,很难。

别再让农民在丰收之后,面对一场无妄之灾。他们的麦子,不该喂了骗子,更不该喂了冷漠的流程。愿法律的天平,既能惩恶扬善,也能守护善良。