10月27日下午,歌手郑智化就深圳机场事件公开道歉,但其道歉声明中的“话外音”引发广泛讨论。这场风波不仅涉及个人情绪表达,更折射出公共场所对残疾人服务体系的深层思考。

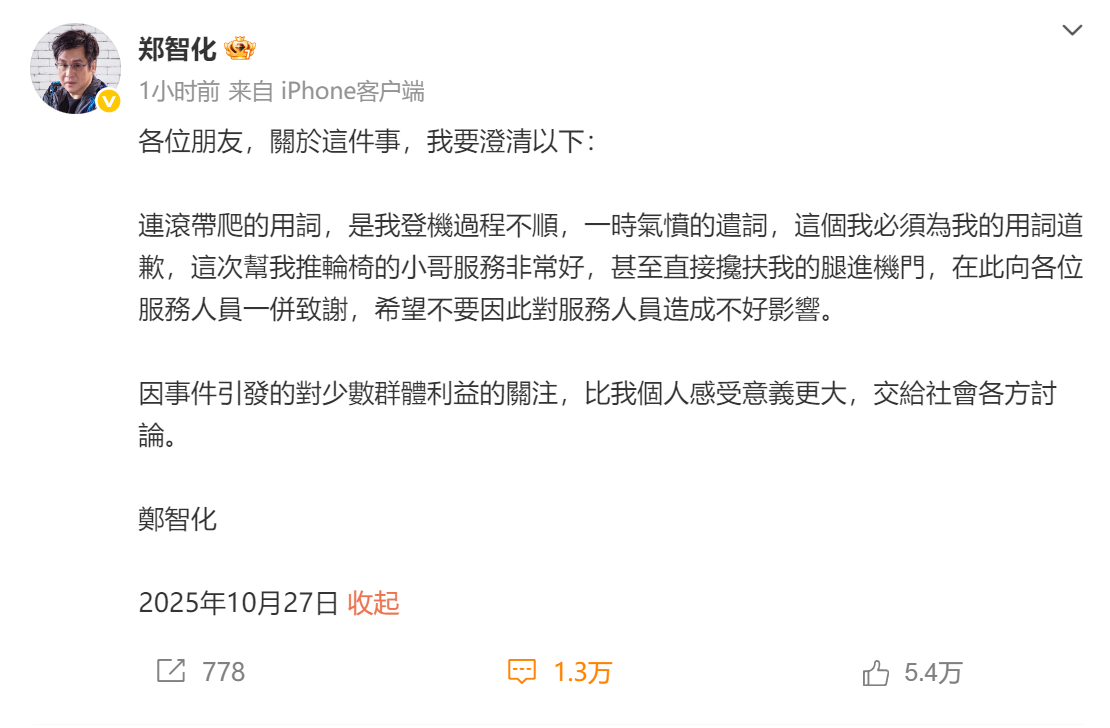

郑智化在道歉声明中承认,用“连滚带爬”形容登机过程系情绪化表达,并特别感谢推轮椅的工作人员:“甚至直接搀扶我的腿进机门”。但他随即话锋一转,强调事件引发的对残疾人权益的关注“比个人感受意义更大”,将话题引向公共议题。这种“道歉但不妥协”的表述,使其迅速登上热搜榜首。

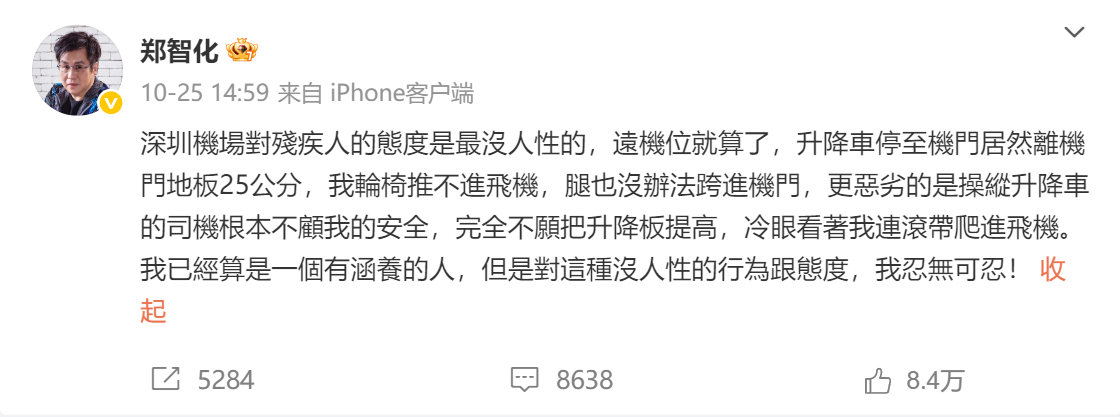

回顾事件发酵过程:10月25日,郑智化发文指责深圳机场“对残疾人态度没人性”,称升降车与机门存在25公分高度差,导致其需“连滚带爬”登机。深圳机场随即回应,解释高度差源于安全规范及设备限制,并公布监控视频还原现场。

机场公布的监控显示,工作人员全程协助郑智化登机:弯腰托举其腿部、搀扶通过机门,服务细致入微。这一画面与郑智化最初描述形成鲜明对比,引发网友对其“夸大事实”的批评。然而,视频也证实了硬件设施存在缺陷——升降台与机门的高度差确实给残疾人登机造成实际困难。

从服务体验看,深圳机场在常规服务方面表现优异:易安检通道无需预约、公共交通接驳便捷、基础设施完善。但此次事件暴露的硬件短板,恰恰成为服务体系的“阿喀琉斯之踵”。

郑智化的“道歉”实则暗含三层立场:其一,承认用词不当但未删除原帖,表明对机场硬件缺陷的持续关注;其二,明确区分对工作人员的感谢与对机场管理的批评,强调“小哥服务非常好”;其三,将个人遭遇升华为公共议题,呼吁社会重视残疾人出行权益。

机场方面的应对则陷入两难:公布监控虽澄清事实,但被质疑“转移焦点”;强调安全规范虽合理,却未提出具体改进方案。例如,是否可通过升级设备消除高度差?能否建立双人协助轮椅登机的标准流程?这些问题的答案,比监控视频更能回应公众关切。

事件背后,是残疾人群体对“平等出行”的深层诉求。郑智化的愤怒,本质是对“被特殊对待”的抗拒——即便工作人员服务再周到,每次登机都需要他人搀扶,无形中强化了其“弱者”标签。这种心理负担,远比物理障碍更难以跨越。

理想的解决方案应兼顾安全与尊严:通过技术升级消除高度差,让轮椅可自主登机;若暂时无法实现,则建立标准化协助流程,减少对残疾人自尊心的冲击。例如,采用可调节升降平台、培训工作人员掌握“不触碰身体”的协助技巧等。

郑智化的“不妥协”道歉,实质是对公共服务提出更高要求:不仅需要人性化的服务态度,更需完善的硬件支持。深圳机场若能借此契机推动无障碍设施升级,或许比回应争议更能赢得尊重。毕竟,对残疾人而言,真正的“人性化服务”,是让他们能像普通人一样独立出行。

这场风波终将平息,但它留下的思考不应被遗忘——在追求服务效率的同时,如何守护每个个体的尊严,才是公共场所应有的温度。