作者 | 小谢同学

编辑 | Sette

当酒店行业面临成本压力,行政酒廊这一曾被视为高端服务象征的设施,正成为首个被调整的对象。从希尔顿到万豪,再到洲际,国际酒店集团纷纷对行政酒廊动刀,这场“瘦身运动”背后,是行业对商业现实的清醒认知。

希尔顿集团近期悄然允许部分酒店根据实际情况取消行政酒廊,逸林品牌成为首批调整对象。尽管未正式官宣,但多家逸林酒店已收到“行政酒廊优化通知”,调整方式更像运营建议而非强制命令。

集团要求酒店在取消酒廊后提供替代方案,如在大堂吧或餐厅时段性提供下午茶和Happy Hour服务,以维持对高卡会员的服务承诺。

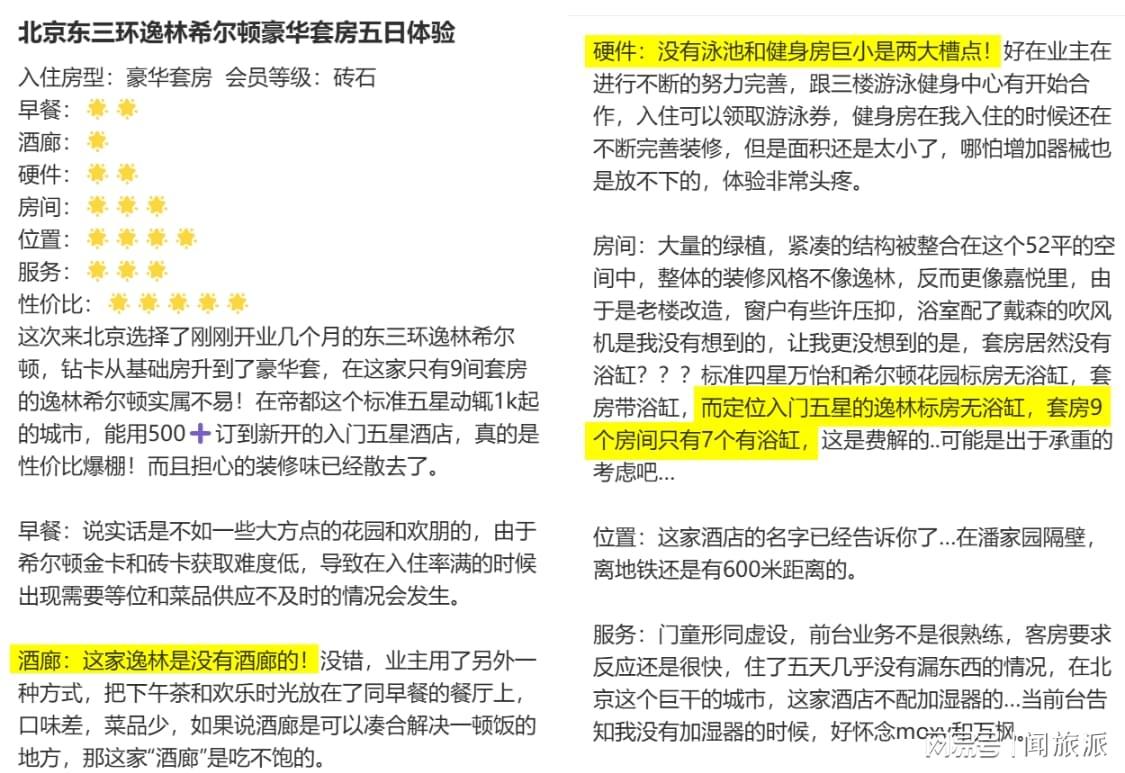

这一调整并非突兀。行政酒廊本就不是逸林品牌的全球标配,其配置长期遵循“看情况选配”原则——物业条件允许则设,不允许则省。近年来,国内新开的逸林酒店中,郑州东区、四川广安等地项目即便图纸设计包含酒廊,实际也未开放。北京东三环逸林酒店更因缺乏酒廊、泳池和浴缸被戏称为“三无酒店”。

未来,逸林品牌的行政酒廊配置将呈现“缓配、慢配、优配”特征,优先在运营成熟的门店落地,形成“先配带动后配”的节奏。

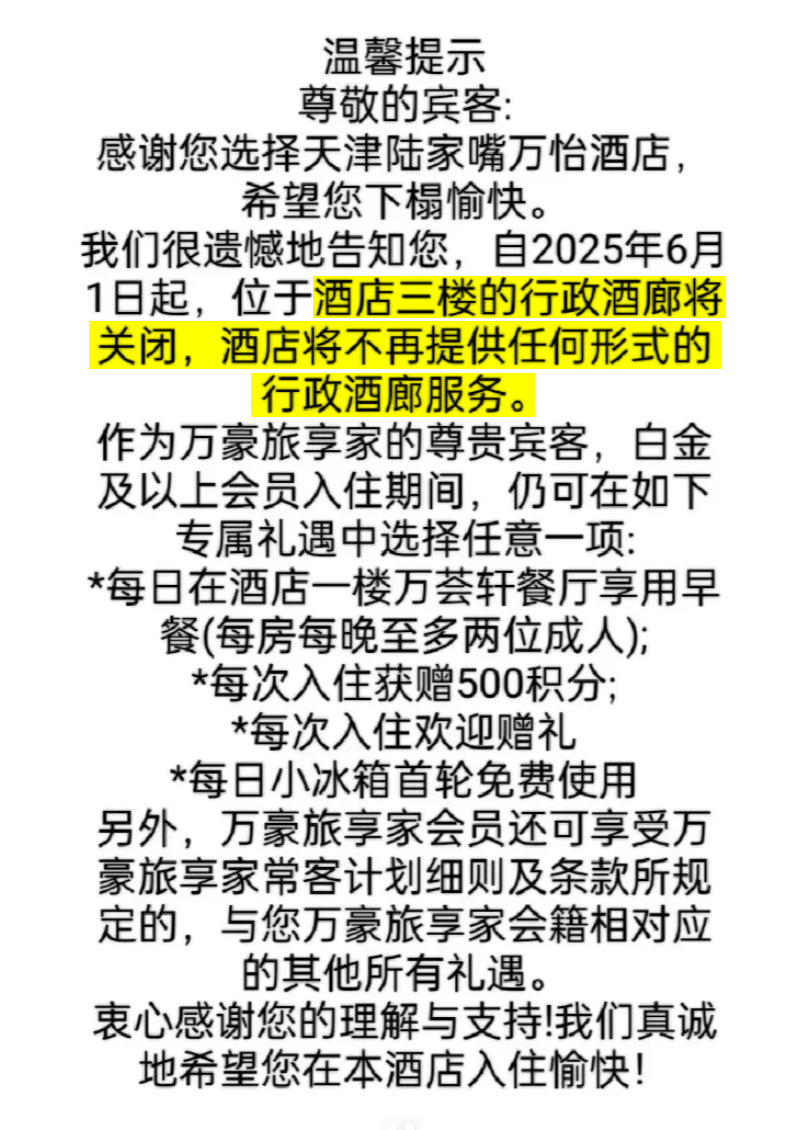

这种精准化配置策略,旨在避免盲目投入,转而通过科学评估门店条件、会员需求及盈利能力,实现资源的高效利用。希尔顿的调整并非孤例,万豪集团自2025年3月起,已有多家万怡酒店永久关闭行政酒廊,且未提供替代方案。杭州钱江新城万怡酒店直接宣布“永久关闭,不补位”,新昌、成都、天津等地酒店也跟进缩减服务。

洲际酒店集团则通过推广英迪格和VoCo两个不强制配置酒廊的品牌,加速服务分层。这些调整背后,是行政酒廊从“溢价神器”沦为“成本负担”的现实。

行政酒廊的概念始于1954年希尔顿芝加哥酒店,最初为高端商务客提供办公、休息和简单餐饮服务。80年代末进入中国后,逐渐被中高端酒店视为标配,甚至成为“高端身份”的象征。

然而,这一标配本质是市场泡沫期的产物。十年前,国内酒店业竞争激烈,行政酒廊成为吸引客人、刷好评的利器。但经济下行期,高投入、低回报的缺陷暴露无遗。

运营一个行政酒廊的成本惊人:按国际标准,每天需开放16小时,至少2.5名员工轮班,开餐时还需从其他部门调人。而行政楼层出租率往往低于普通客房,收益难以覆盖人力、餐饮和维护成本。更棘手的是,会员体系“注水”导致酒廊使用效率低下。

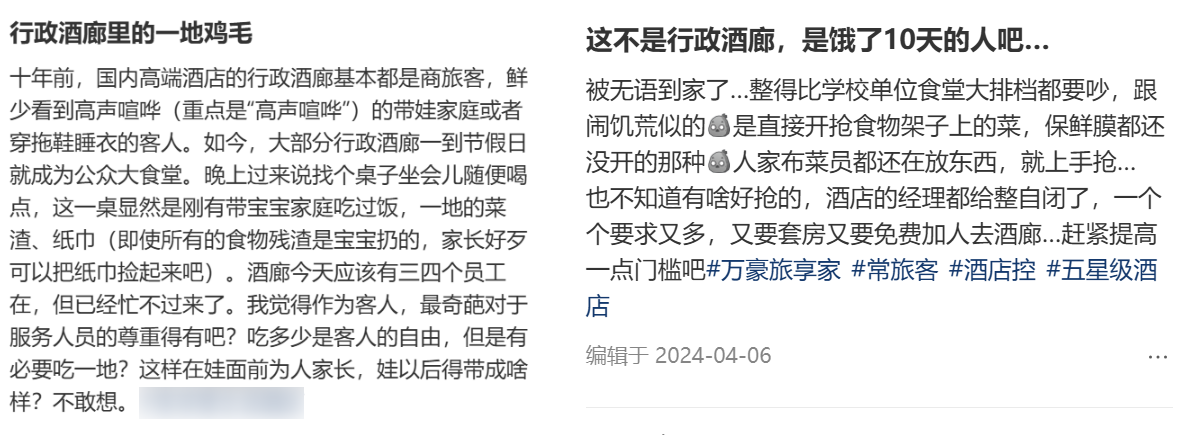

“白金挑战”“8晚升钻”“信用卡保级”等活动,以及OTA团购房券的普及,导致高卡会员数量暴增。傍晚的Happy Hour时段,酒廊常人满为患,尊享体验沦为“大学食堂”式的拥挤。

中外消费习惯的差异也加剧了这一矛盾。在欧美,酒廊是商务社交的重要场所;而在国内,Happy Hour与晚餐时间重叠,消费者更倾向选择正餐,酒廊提供的小点心和红酒难以满足需求。

经济繁荣期,酒店愿意为“假装高端”买单;如今行情转差,盈利成为首要目标,行政酒廊这类纯福利性项目自然成为削减对象。

外资酒店集团的调整策略进一步印证了这一趋势。部分逸林酒店因硬件条件优越,直接升级为“希尔顿”品牌;洲际则抬高酒廊门槛,仅允许年度固定房晚达标者入内,彻底关闭酒廊的门店则通过赠送餐券、客房早晚餐或免费会议权限等方式补偿会员。

行业分层愈发明显。未来,行政酒廊可能仅存于丽思卡尔顿等顶级酒店品牌,中高端品牌将转向更精准的服务配置。

这场调整并非服务退步,而是酒店业对商业本质的回归。从“什么都要有”到“该有什么才给什么”,服务的价值不再取决于数量,而在于质量与需求的匹配。

当行业泡沫褪去,精准化配置将成为主流。行政酒廊的退场,标志着酒店业从规模扩张转向效率优先的新阶段。

图片来源于摄图网及网络截图