2025年上半年,国内新能源汽车市场依旧打得火热。

有的品牌单月销量破10万,有的新车刚上市就被抢订。

但有一家车企却交出了一份刺眼的成绩单—半年只卖出69辆。

更让人咋舌的是,它卖一辆车要亏掉27万人民币。

如今中国业务几近停滞,还传出了年底要退出中国市场的消息。

这家车企就是极星。

背靠吉利和沃尔沃两大巨头,它曾被称作“车圈顶级富二代”。

刚成立时喊着要挑战特斯拉,上市时市值一度冲到280亿美元。

可如今,它资不抵债。吉利老板李书福不得不自掏腰包,在2025年6月紧急注资2亿美元“救火”。

只是,这2亿美元能让极星撑过2025年吗?

出身顶级却高开低走

极星的起点,比绝大多数新能源车企都高。

2017年,沃尔沃想试水新能源市场,就把旗下原本做小众改装车的极星“翻新”了一遍。

打造成全新的新能源品牌。

为了让极星有足够底气,沃尔沃还拉上了股东吉利。

吉利负责生产和供应链,沃尔沃主导研发设计,总部设在瑞典哥德堡。

一上来就摆出了“国际化车企”的架子。

那时的极星,妥妥的“含着金汤匙出生”。

沃尔沃一口气砸了超10亿美元搞研发,吉利把成都、台州的工厂给它用。

市场还没铺开,就被贴上了“特斯拉终极挑战者”的标签。

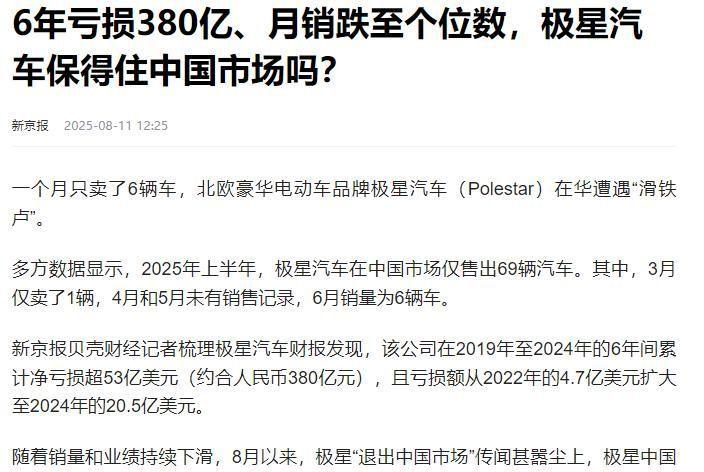

2017年,极星推出首款车型极星1,直接瞄准超豪华市场。

这款混动GT轿跑,在国内卖145万,比当时特斯拉最贵的ModelX还贵10万。

而且全球每年只限量500辆,玩起了“饥饿营销”。

极星的算盘很清楚:用高价和稀缺性抬高品牌调性,先站稳高端市场。

可市场根本不买账。

大家觉得极星1价格虚高,而且一个新品牌,就算有沃尔沃背书,也撑不起145万的定价。

极星从没公布过极星1的具体销量,但业内都知道,那500辆的年度限额从来没卖完过。

到2021年,极星1干脆宣告停产,一款车的生命周期只有4年,堪称“短命”。

首款车失利后,极星想转做“走量款”。

2020年推出了极星2,定价29万到46万,直接对标特斯拉Model3。

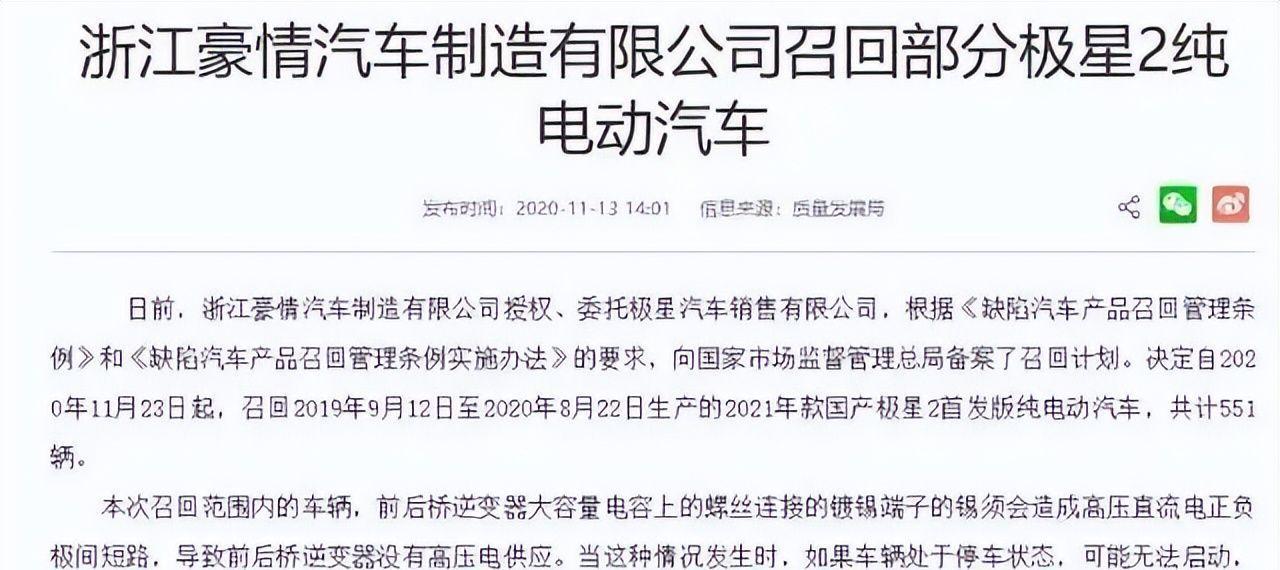

可这款车更倒霉,刚上市就爆出重大安全隐患。

行驶中可能突然趴窝,极星不得不紧急召回2200辆。

这还没完,2020年到2025年,极星2先后被召回5次,车主调侃“返厂比OTA升级还勤”。

品控拉胯,销量自然惨淡。

极星2上市三年,总销量还不到同期的Model3销量一半。两款车的差距,不止一星半点。

接连两款车失利,极星彻底乱了阵脚。

之后推出的极星3,又跳回70万级豪华SUV。次年的极星4,再降到30万级轿跑SUV。

现在还在设计的极星6,据说要重回百万级超跑。

一会儿冲高、一会儿走量,极星自己都没搞清楚该卖给谁,消费者更是看得一头雾水。

中国市场全面溃败

极星的混乱,最先在中国市场显现出恶果。

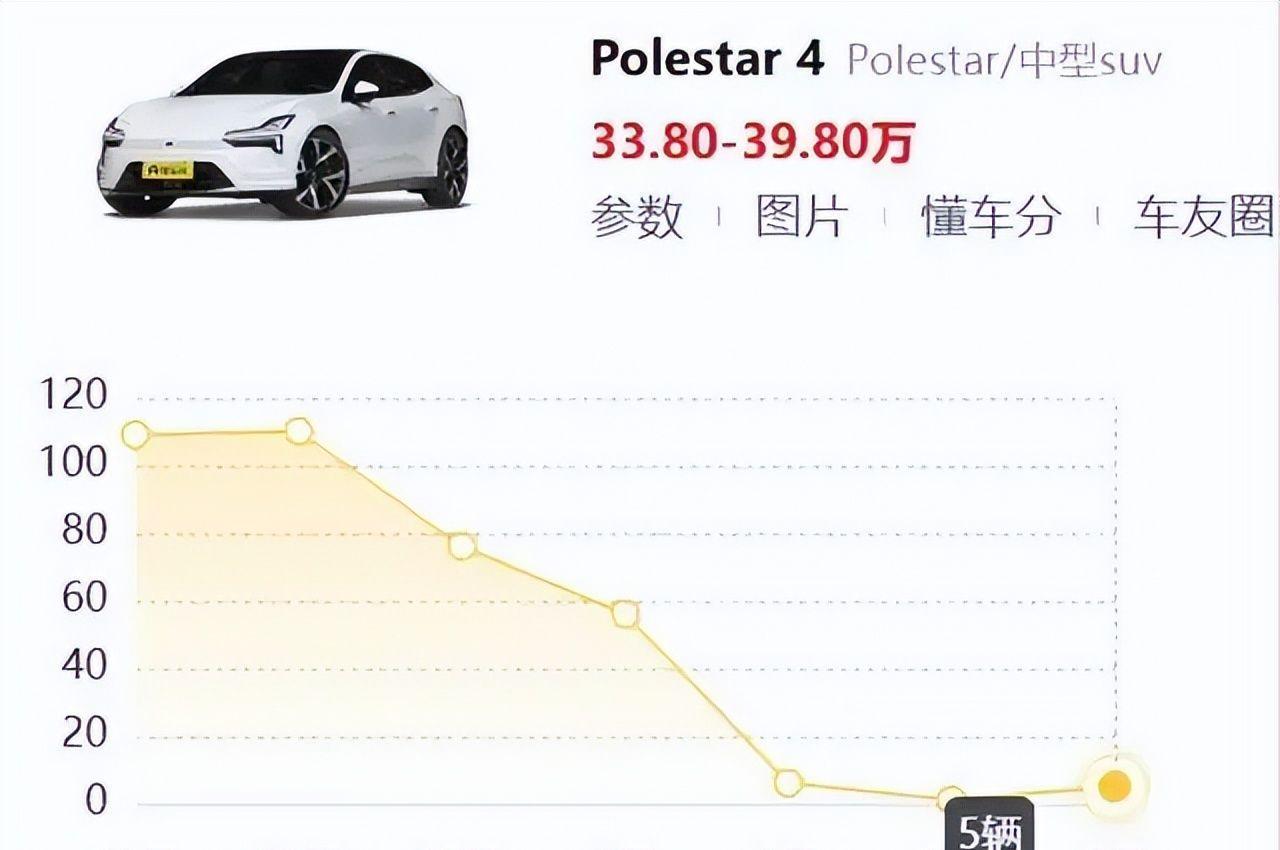

2025年上半年,极星在中国的销量数据堪称“断崖式下跌”。

1月卖了56辆,2月只剩6辆,3月更是跌到1辆,4月和5月直接“颗粒无收”,6月才勉强回升到6辆,半年加起来就69辆。

要知道,就算是曾经爆雷的恒大恒驰,销量也比它高20倍。

销量崩了,业务线也跟着收缩。

2023年6月,极星为了拓展中国市场,和星纪魅族合资成立了极星科技,专门负责本土化运营。

可才过了一年多,2025年4月,极星就宣布终止极星科技的运营,把中国市场的分销权收了回去。

线下渠道也在大幅缩水。

极星官网显示,国内原本36家门店,14家已经暂停营业,剩下的大多是商超里的小展厅。

现在全国只剩上海前滩一家直营店还在运营,在线购车系统关了,想试驾都得先打电话预约。

![]()

更混乱的是管理层。

从2017年独立到2025年,极星中国区8年换了7任CEO,平均每个掌舵人干不到1年半就离职。

每一任CEO都有自己的想法。

前任说要做直营,后任就改成经销商。刚提出要本土化,转眼又把生产线搬到国外。

决策来回变,员工都摸不着方向,更别说稳定发展了。

中国团队还没话语权。

有内部员工吐槽,因为瑞典比中国晚6-7小时每次开会都要等瑞典总部上班,市场反应慢“三拍。

甚至有次在中国搞活动,需要的物料都要从瑞典转运过来,效率低得离谱。

业务停滞的背后,是极星早已不堪重负的财务。

截至2024年底,极星的总资产只有40.54亿美元,总负债却高达73.83亿美元。

净资产为负33.29亿美元,已经资不抵债。

![]()

从2019年到2024年,极星累计亏损超53亿美元。

2024年一年就亏了20亿,相当于每天要亏500多万美金。

就连最初的股东沃尔沃,也对极星失去了信心。

2024年2月,沃尔沃把极星的持股比例从48%降到18%,还明确表示后续不再提供资金支持。

把烂摊子甩给吉利后,沃尔沃彻底“抽身”了。

2亿输血够不够?

面对极星的危局,吉利不得不伸手救急。

2025年6月,李书福通过自己实际控制的PSD公司,给极星注资2亿美元。

注资后,李书福合计持有极星66%的股份,成了绝对的控股股东。

极星对外表示,这笔钱会用来补充现金流,支持后续车型研发。

可明眼人都知道,2亿美元对于极星来说,可能只是“缓兵之计”。

从财务数据看,截至2025年6月底,极星的现金头寸是7.19亿美元。

加上新注资的2亿,总共不到10亿。

但极星还在亏损:2025年上半年,它净亏损11.93亿美元,同比扩大119.4%,毛利率是-49.4%。

照这个亏损速度,手里的现金撑不了多久。

![]()

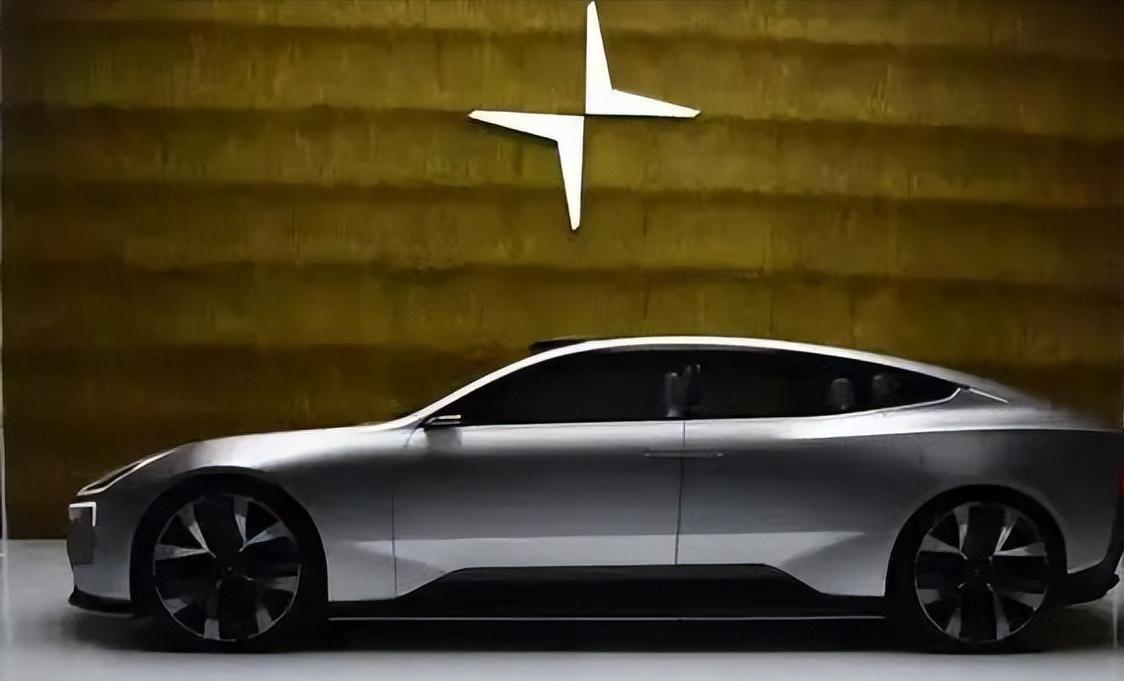

再看市场表现,极星全球销量虽然有增长,但基本靠欧洲市场撑着。

2024年欧洲销量占比75%,英国、瑞士、德国是主要市场。

可美国市场已经“崩盘”,2025年第二季度销量同比跌了56%。

原因是美国消费者更愿意买便宜的混动或燃油车,极星的高价车型根本没竞争力。

更关键的是,极星的核心问题没解决。

定位依旧混乱,从极星1到极星6,价格在30万到145万之间反复横跳。

车型从轿跑到SUV再到超跑,始终没给消费者一个清晰的品牌认知。

新品牌最需要“精准打击”,极星却一直在“广撒网”,最后把自己的品牌力耗光了。

本土化也彻底失败。中国是全球最大的新能源市场,也是竞争最激烈的市场。

每年上市的新车比新手机还多,价格战从年头打到年尾。

可极星既没推出适合中国消费者的车型,也没建立高效的本土化团队,最终被市场抛弃。

最让人担心的是,品控隐患还在。

极星2多次召回的阴影还没散去,后续车型也没拿出能证明品控提升的证据。

在新能源市场,安全和可靠性是消费者最看重的,极星却没守住这道底线。

现在的极星,就像一个“重症病人”,2亿美元只是“止痛药”,治不了根。

如果不能快速明确品牌定位、补上本土化和智能化的短板、控制住亏损。

就算吉利继续输血,也很难撑过2025年。

毕竟,新能源赛道不相信“富二代”。曾经的光环再亮,也抵不过市场的残酷。

消费者不会为模糊的定位买单,也不会容忍反复的品控问题。

极星能不能活下来,要看它接下来能不能放下“北欧贵族”的身段,真正读懂市场。

但从目前的情况看,留给它的时间,已经不多了。