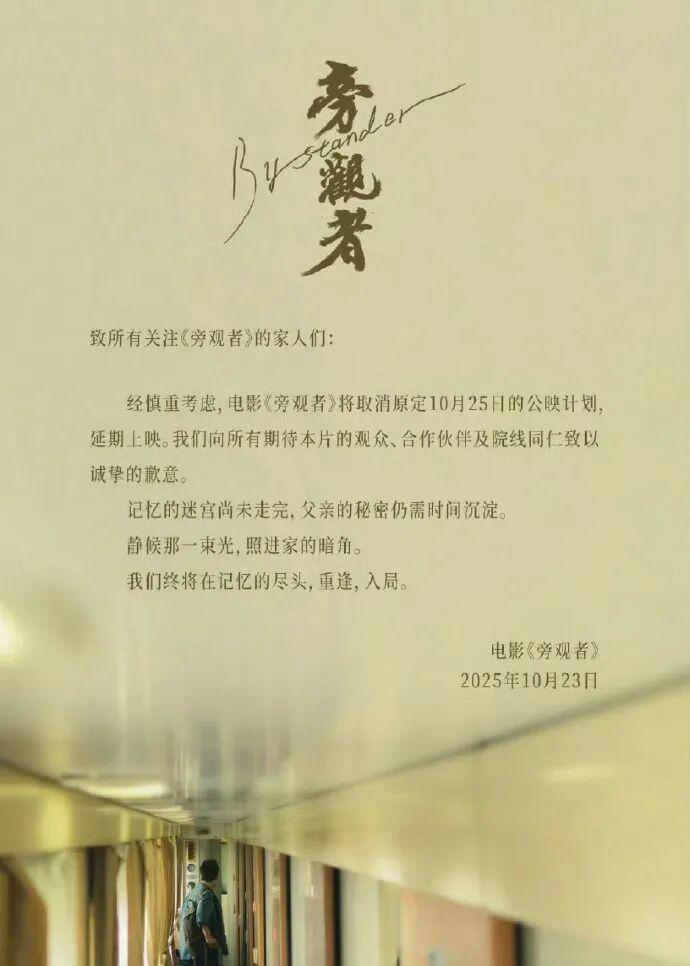

近期电影市场持续低迷,文艺片领域更是遭遇寒冬。舒淇主演的《寻她》上映三小时紧急撤档,陈坤领衔的《旁观者》预测票房仅3.7万元被迫延期,两部作品的主创阵容与制作规格均属上乘,却依然难逃市场冷遇。这一现象折射出整个电影行业的深层危机——当商业片都陷入迷茫时,文艺片的生存空间正被持续压缩。

从数据维度观察,文艺片的窘境更具象化。上周上映的《下一个台风》聚焦女性议题,《阳光俱乐部》曾是各大电影节常客,两部作品首周末票房均徘徊在三四百万区间。这种集体失语并非偶然,当市场整体下行时,观众对非娱乐性内容的消费意愿显著降低——与其花费时间成本观看可能「看不懂」的文艺片,不如选择更轻松的短视频消遣。

但文艺片并非始终与票房绝缘。2022年《隐入尘烟》通过短视频传播实现票房破亿,2017年《冈仁波齐》在无商业元素加持下创造票房奇迹,2016年方励为《百鸟朝凤》下跪求排片最终收获超预期收益。这些案例证明,当内容质量与传播策略形成共振时,文艺片同样能获得市场认可。只是随着舆论环境变迁,方励作为《下一个台风》监制时,已难再现当年的传播效应。

市场环境的剧烈波动是首要制约因素。电影市场犹如潮汐,上涨期连冷门影片都能分得红利,退潮期则连明星作品也难逃撤档命运。当前观众决策更趋理性,对非娱乐性内容的接受阈值显著提高。这种背景下,文艺片需要构建更精准的破局策略。

类型融合成为已被验证的有效路径。《河边的错误》将悬疑元素与作者表达结合,最终收获3亿票房,朱一龙的票房号召力与类型包装形成双重助力。《走走停停》通过喜剧桥段消解文艺片的沉闷感,证明在保持艺术性的同时融入类型元素,能够拓宽受众边界。这种策略的关键在于平衡——类型元素不足难以吸引观众,过度商业化则可能丧失文艺本质。

另一条路径是极致作者化。即将上映的《日掛中天》与《狂野时代》选择深耕核心受众,将艺术表达推向极致。前者斩获威尼斯电影节最佳女主角,后者入围戛纳主竞赛单元特别奖,这种国际认可证明:当导演具备鲜明风格与艺术自信时,即便市场表现有限,也能在特定群体中建立口碑。但这条道路的门槛极高,既要承受商业风险,也要面对艺术评价的两极分化。

除内容创新外,传播渠道的革新同样关键。《隐入尘烟》的成功表明,短视频平台能够成为文艺片的重要传播阵地。这种合作并非妥协,而是以更符合当代传播规律的方式触达受众。分线发行模式也展现出潜力,如《乘船而下》通过艺术联盟院线收获158万票房,对小成本文艺片而言已是亮眼成绩。万达「艺术时光」计划将《寻她》作为分线发行首部作品,虽最终折戟,但为行业提供了宝贵经验。

国际市场为文艺片提供了另一重可能。贾樟柯作品在华语市场遇冷时,常能在海外电影节找到出口。这种双线运作需要作品具备跨文化传播潜力,对创作团队提出了更高要求。下个月《日掛中天》与《狂野时代》将接受市场检验,它们的票房表现或许能为行业提供新的思考维度。

在电影市场深度调整的当下,文艺片的突围需要内容创新、传播革新与渠道优化的协同发力。无论是类型融合的中间道路,还是极致作者化的艺术探索,抑或是短视频传播与分线发行的模式创新,核心都在于建立作品与受众的有效连接。当潮水退去时,唯有真正具备艺术价值与市场智慧的作品,才能在这场生存竞赛中脱颖而出。