中国对领土主权的维护始终秉持坚定立场,但在特定历史条件下,外交策略需兼顾现实考量。1960年,中缅两国签署《中缅边界条约》,中国将江心坡地区2.7万平方公里土地划归缅甸,同时收回片马、古浪、岗房等153平方公里领土,并获得勐卯三角地永租权的废除。这一领土互换协议,被外界称为“以小换大”的战略决策。

江心坡:历史与地理的双重价值

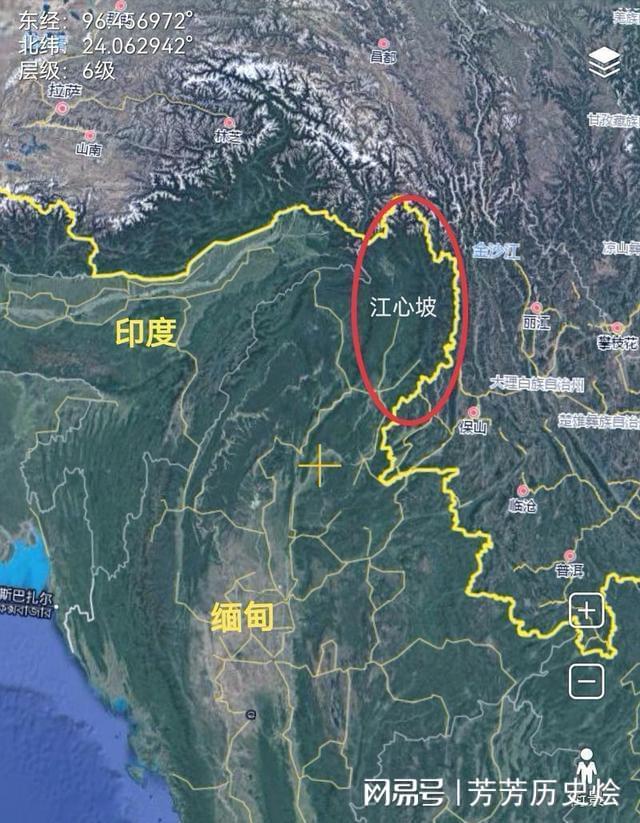

江心坡位于恩梅开江与迈立开江之间的狭长盆地,北接西藏,东邻云南,西临印度,南连缅甸。其战略地位与资源禀赋尤为突出:全球90%的翡翠产自此地,金丝楠木等珍稀木材亦储量丰富。明代永乐年间,明成祖朱棣曾将缅甸纳入管辖范围,江心坡自此成为中国领土。至清朝初期,缅甸通过清缅战争成为清朝附属国,江心坡仍属中国控制。

殖民阴影下的领土变迁

19世纪,英国殖民者以“柚木案”为借口吞并缅甸,并通过1894年、1897年不平等条约划定中缅边界。1911年,英国占领片马等地,1926年完全控制江心坡。二战后,缅甸于1948年独立,江心坡由克钦邦管辖,当地克钦族人选择融入缅甸建国体系。

新中国成立后的边界谈判

1954年,中缅边界谈判启动。周恩来总理亲自研究汉代至清代的边境史料,明确中国主张:北段未定边界需全面协商,南段已定边界需修正。谈判期间,缅甸主张沿袭英国殖民时期划定的“麦克马洪线”,而中国坚持历史管辖界限。1956年,周恩来访问缅甸达成初步共识;1959年,中印边界冲突虽对谈判产生干扰,但中国仍坚持和平解决原则。

1960年1月,周恩来与缅甸总理奈温在北京签署《中缅边界问题协定》及《中缅友好和互不侵犯条约》。同年10月1日,双方正式签署《中缅边界条约》,明确互换土地:缅甸归还中国片马、古浪、岗房三地,中国让出江心坡及班洪、班老地区,争议地1909平方公里中18%归中国,82%归缅甸,同时废除缅甸对勐卯三角地的永租权。

战略抉择:现实考量下的利益平衡

江心坡的经济价值虽高,但新中国成立初期面临多重挑战:英国殖民统治近百年导致当地居民生活方式与信仰已发生改变,强行收回需投入巨大资源进行整合;国际封锁背景下,与缅甸建立友好关系成为打破外交孤立的关键。作为首个承认新中国的亚洲国家,缅甸的战略价值远超单一领土。

后续影响:60年和平与区域稳定

1961年1月,中缅互换批准书生效,边界勘界工作完成。双方合作剿灭边境国民党残军,中国军队越境20公里作战,缅方提供配合。此后,两国在贸易、文化领域展开深度合作,中国援建公路、缅甸艺术团访华演出成为常态。尽管1967年关系因国际形势出现波动,但1971年奈温访华后迅速恢复,经济合作持续深化。

从历史维度看,这一领土互换决策具有深远意义:边界和平维持超60年,缅甸成为中国在东南亚的重要战略伙伴,江心坡虽资源丰富,但收回成本远高于当时国家发展需求。周恩来总理的外交智慧,为后世处理复杂领土问题提供了典范。