“共谍”吴石将军的子女,竟在国民党高层庇护下获得资助?若放在今日,此事必成热搜焦点。但更令人费解的是,蒋经国明知陈诚在暗中资助吴石家人,为何选择沉默?这段被尘封的历史,究竟隐藏着怎样的隐情?

1950年代的台湾,正值白色恐怖时期,“通共”二字足以让整个家族灰飞烟灭。然而,吴石将军的遗孀王碧奎与子女,不仅在枪决后幸存,更获得教育机会与生活保障。资助者竟是国民党内仅次于蒋介石的实权派——陈诚。

这段历史看似荒诞,却真实发生。其背后,是陈诚与吴石跨越立场的生死情义,以及蒋经国在政治现实下的无奈选择。

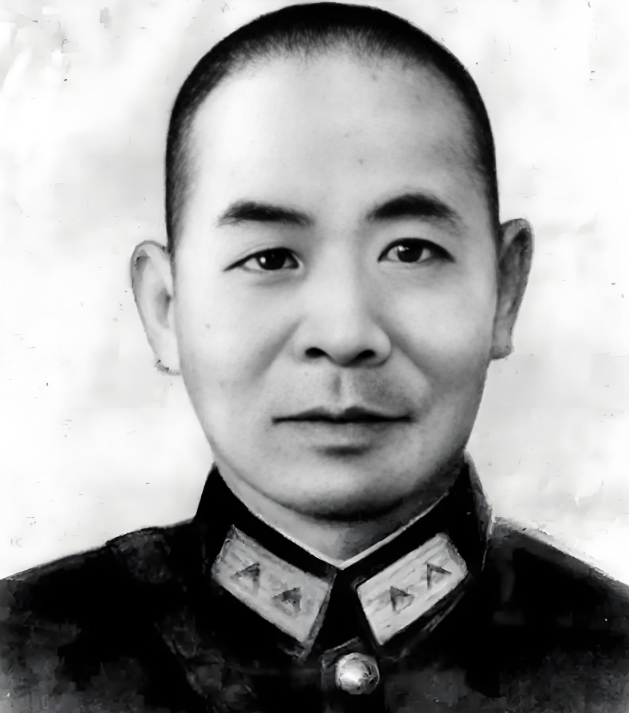

1950年6月10日,时任国防部参谋次长的吴石将军被执行枪决。他并非战犯或叛将,仅因向大陆传递情报被定为“共谍”。蒋介石亲自下令处决,意在震慑潜在“共谍”,稳固军心。

当时,三位高级将领仅因建议“重判即可”,便被革职查办。吴石之死,成为台湾白色恐怖的标志性事件。

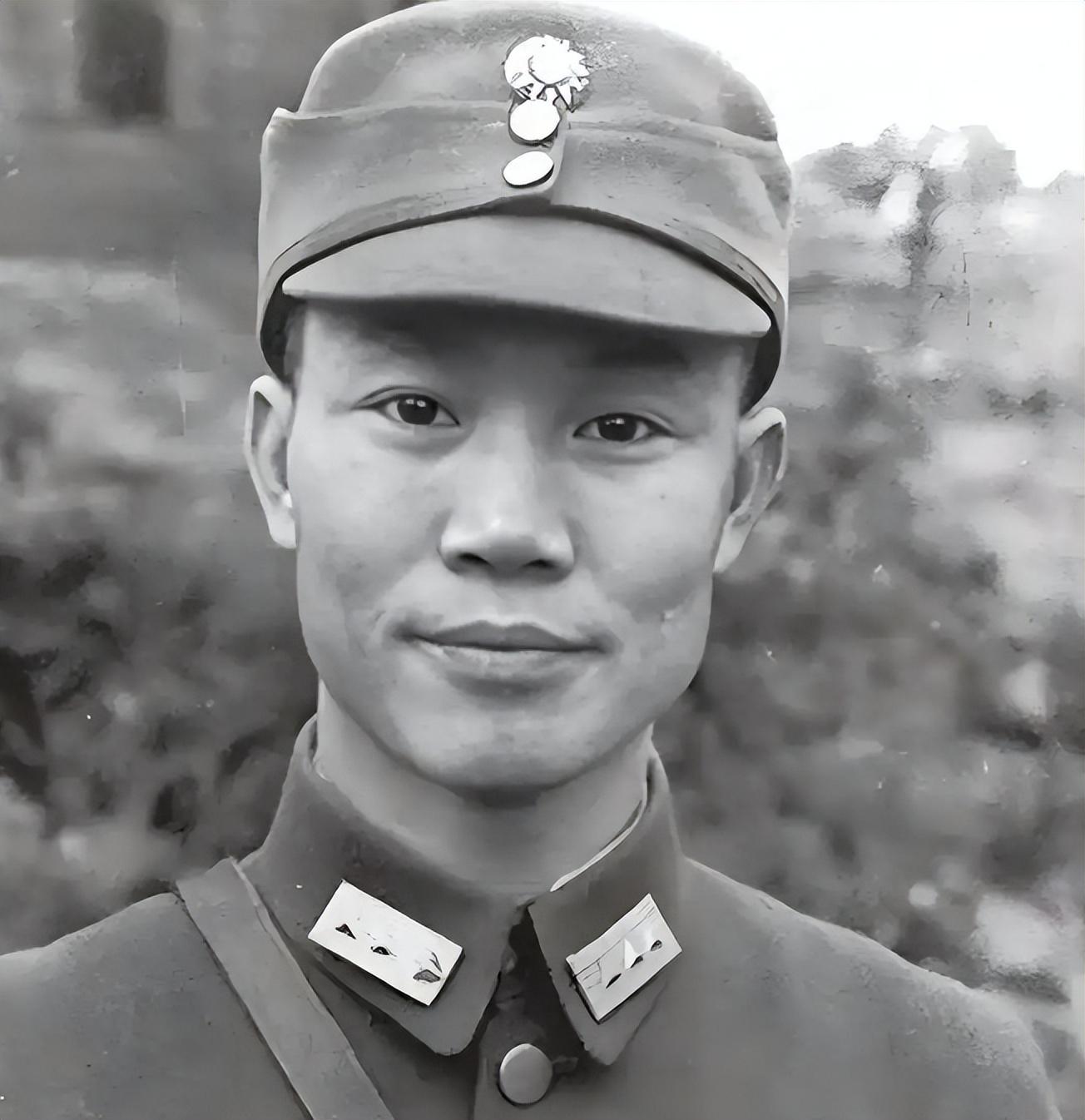

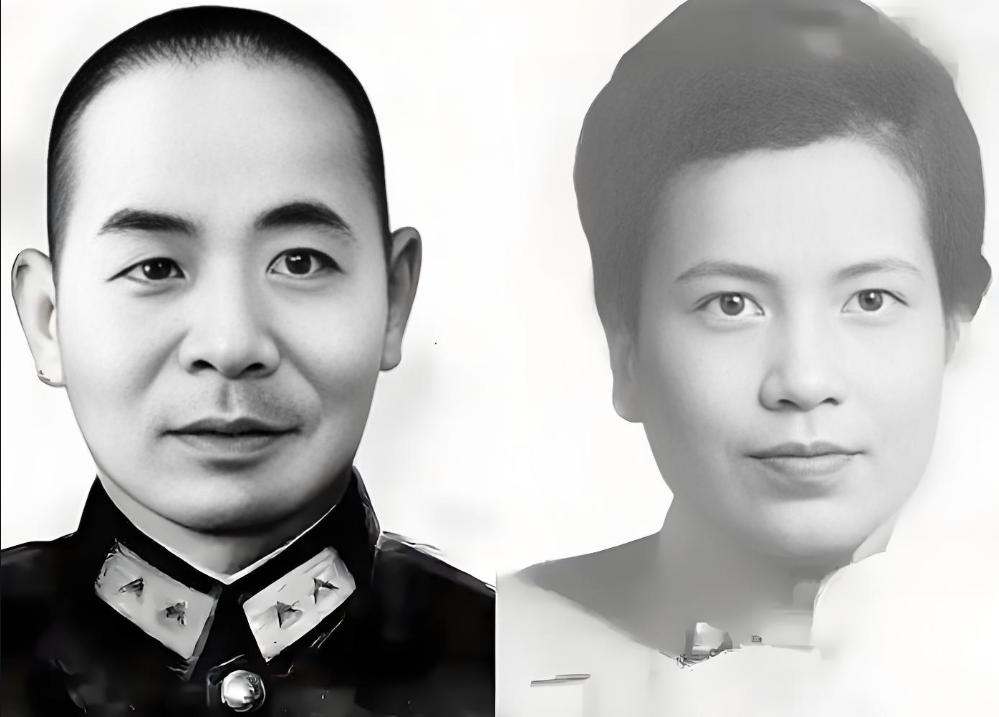

吴石被处决后,妻子王碧奎入狱,16岁的女儿吴学成与7岁儿子吴健成被逐出家门。姐姐白天缝补、擦鞋,夜晚蜷缩桥洞;弟弟饿得梦见馒头。无人敢施以援手,因“通共”株连之风盛行。

然而,转机悄然出现:吴学成进入纺织厂工作并上夜校,吴健成顺利入学且费用全免;王碧奎原判九年,仅关押七个月即获释。幕后资助者,正是陈诚。

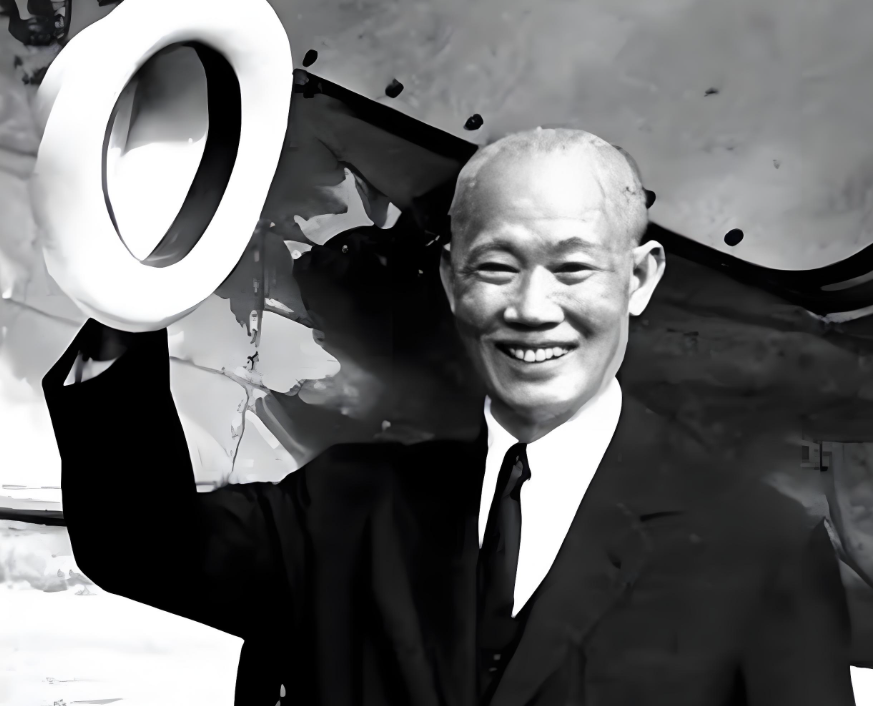

陈诚与吴石表面政见对立,实则早年有生死交情。1926年北伐时,陈诚染疟疾昏迷,吴石冒死将其背出火线,拆棉衣裹身,守夜至天明。陈诚因此尊称吴石为“学长”,铭记救命之恩。

吴石被处决后,陈诚以“陈明德”之名,为吴健成办理新户籍与入学手续,切断其与“共谍”父亲的关联。同时,每月从办公经费拨出200元新台币接济吴家,相当于普通工人三年收入。此外,他三次批注案卷,将王碧奎刑期从九年压至七个月。

蒋经国当时掌管保密局与调查局,情报网密布,陈诚副官频繁出入吴家之事难逃其耳目。然而,他选择沉默,原因有三:

其一,陈诚是台湾经济与改革的“压舱石”。老蒋曾言:“中正不可一日无辞修。”蒋经国资历尚浅,需依赖陈诚稳定局势。

其二,陈诚做事滴水不漏。他仅资助家属,不碰案件本身;私下落泪,公开表态“执法如山”;用化名、走暗线,不留把柄。蒋经国即便想借题发挥,亦无缝隙可寻。

其三,1949年后的台湾,社会秩序脆弱,陈诚是维持稳定的关键人物。动陈诚,等于动摇国民党在台根基。

多年后,吴健成才知“陈明德”即陈诚本人。1965年陈诚病逝,吴家姐弟以“远房亲戚”身份参加葬礼。王碧奎站在灵堂前,泪流满面,心中默念:“他没让我娘俩饿死,没让孩子变成睁眼瞎。”

陈诚遗物中发现一封未封口的信,仅有一行字:“地下相逢,再还此账。” 他明知救的是“敌人”的家人,仍选择守住人性底线。这份情义,超越了政治立场。

吴石为信仰赴死,是英雄;陈诚在高压下守住情义,是真义气;蒋经国选择沉默,是政治算计,亦是现实无奈。这段历史,折射出人性在极端环境下的复杂光芒。

对于这段历史,您有何看法?欢迎留言讨论。