创作声明:本文为虚构创作,地名人名均为化名,请勿与现实事件关联

素材来源于网络公开资料,部分图片为情景再现配图,仅供叙事使用

“同志,我找张志国。”河南村妇李秀兰攥着发黄的结婚照,站在北京某机关大楼前。接待员头也不抬地重复:“哪个部门的?”这时,路过的首长突然驻足:“你刚才说谁?”当听到“二十年前下乡的北京知青,我丈夫”时,首长手中的茶杯应声而碎...

1988年春,河南栾川县石板沟村的麦苗刚泛出青绿。四十岁的李秀兰站在土坯房前,望着层叠的山峦出神。儿子张小军考上郑州大学的消息,让这个贫困山村沸腾了——这是村里第一个大学生。

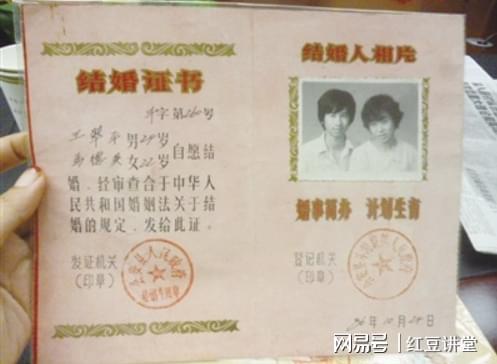

“秀兰,你真要去北京找志国?”邻居王婶拍着她的肩膀,“二十年没音讯,人家早成家了。”李秀兰抿紧嘴唇,从床底木箱取出铁盒。泛黄的结婚照里,1970年的她穿着花布衣裳,身旁穿中山装的张志国笑得灿烂。工作证上“北京知青”的字样已有些模糊。

火车硬座上,五百元积蓄在布包里窸窣作响。对面小夫妻的恩爱场景,让她想起1968年那个夏天。当北京知青张志国背着行李走进村委会时,戴眼镜的瘦高个青年用粉笔在黑板上写下“知识改变命运”,从此改变了这个山村的命运轨迹。

北京站的繁华让李秀兰眩晕。她攥着写有“复兴门外大街14号”的纸条,在地铁口徘徊良久。当“地下铁路”四个字从年轻人口中说出时,她想起村里那辆唯一的拖拉机——这个国家的心脏,远比想象中复杂。

机械工业部已搬至三里河,人事处档案显示张志国1980年调往国务院。当得知西长安街的单位无法直接进入时,中年女同志指着地图:“去西交民巷8号试试,那里有特殊接待通道。”

西交民巷8号的警卫室里,李秀兰的结婚照引起了注意。当她被带进装修考究的会议室,穿军装的中年人连续发问:“你们怎么认识的?”“他临走时承诺什么?”“这十年为何不联系?”

回忆如潮水涌来:张志国教孩子读书时眼镜滑落的模样,暴雨天背老人看病的背影,婚礼上那碗掺了白面的饺子。当她说出“前两年还有信和钱,后来断了”时,军官的笔尖在纸上重重划下一道。

半小时后,穿西装的首长站在门口。当李秀兰颤抖着喊出“张志国”时,对方脸色骤变:“你说谁?再报一遍名字!”茶杯坠地的脆响中,二十年时光轰然倒塌——这个掌控国家机密的要员,正是当年在麦田里教孩子们写诗的知青。

首长颤抖的手抚过结婚照,照片边缘的裂痕与李秀兰眼角的皱纹重叠。窗外,1988年的春风掠过长安街,吹动着这个国家即将展开的新篇章...