无需手术开刀、不必服药治疗、更摆脱持续胰岛素注射,仅需三次静脉输注,就能帮助II型糖尿病患者将血糖从"危险高位"拉回"安全范围"!

这不是天方夜谭,而是解放军总医院团队刊登在国际权威期刊《Stem Cells Translational Medicine》(干细胞转化医学)上的中国临床研究成果,其用73位糖尿病患者的真实数据证明:干细胞治疗正在打破"终身服药"的魔咒。

实验设计

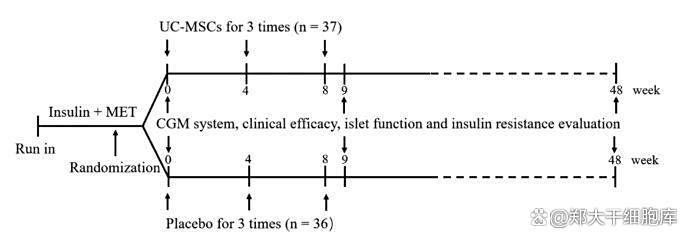

该项研究采用了随机的安慰剂对照试验设计,目的是为了科学和公正地评价脐带干细胞疗法在治疗2型糖尿病方面的效果。

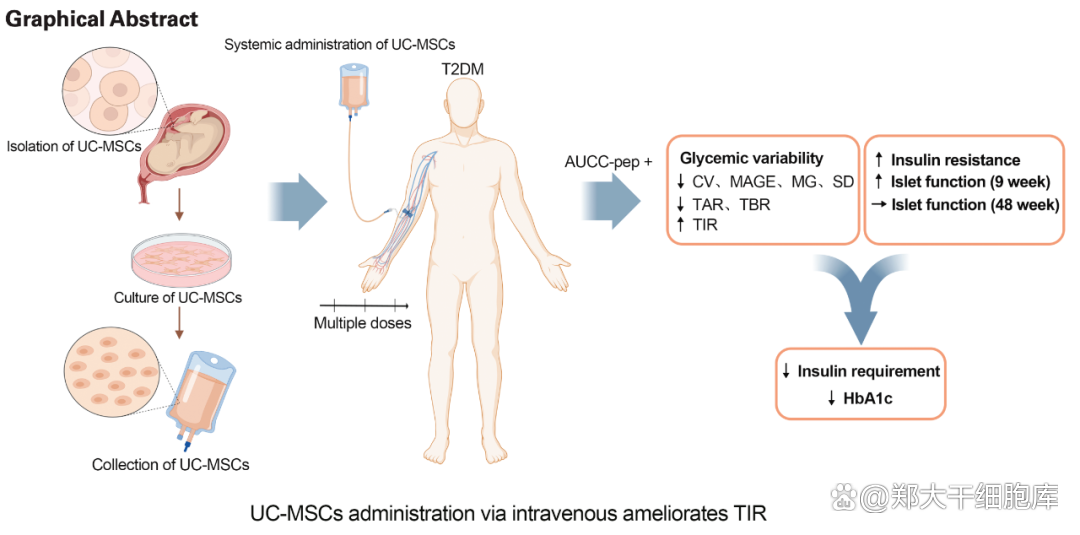

通过静脉注射给药UC-MSCs改善了TIR

研究共纳入了73名成年2型糖尿病患者,他们被随机分配到两个组别:脐带间充质干细胞治疗组(37名患者)和安慰剂组(36名患者)。

具体操作方式为:治疗组进行三次UC-MSC静脉回输(单次剂量1×10⁶个细胞/kg),治疗周期为每4周一次,共完成三次干预,并通过动态血糖监测(CGM)持续观察疗效48周。

实验结果

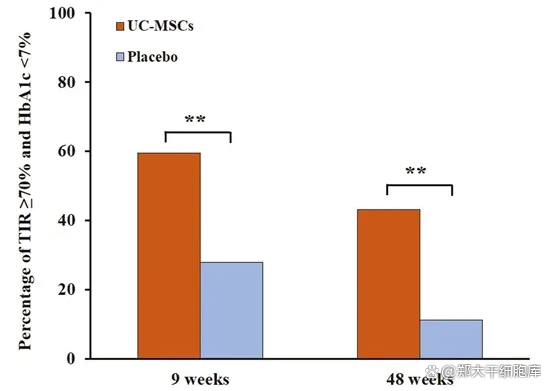

参与者在治疗期结束后,接受了为期48周的随访观察,研究结果令人瞩目:干细胞治疗组在第9周即呈现明显血糖改善,糖化血红蛋白(HbA1c)均值降低1.79%,明显高于对照组(0.96%降幅);血糖达标时长(TIR)延长26%;更关键的是,59%的患者在3个月内达到HbA1c<7%且TIR≥70%的"理想控糖"标准,对照组这一比例仅为27.8%。

UC-MSCs组与安慰剂组在9周和48周时HbA1c<7%且TIR≥70%的患者百分比

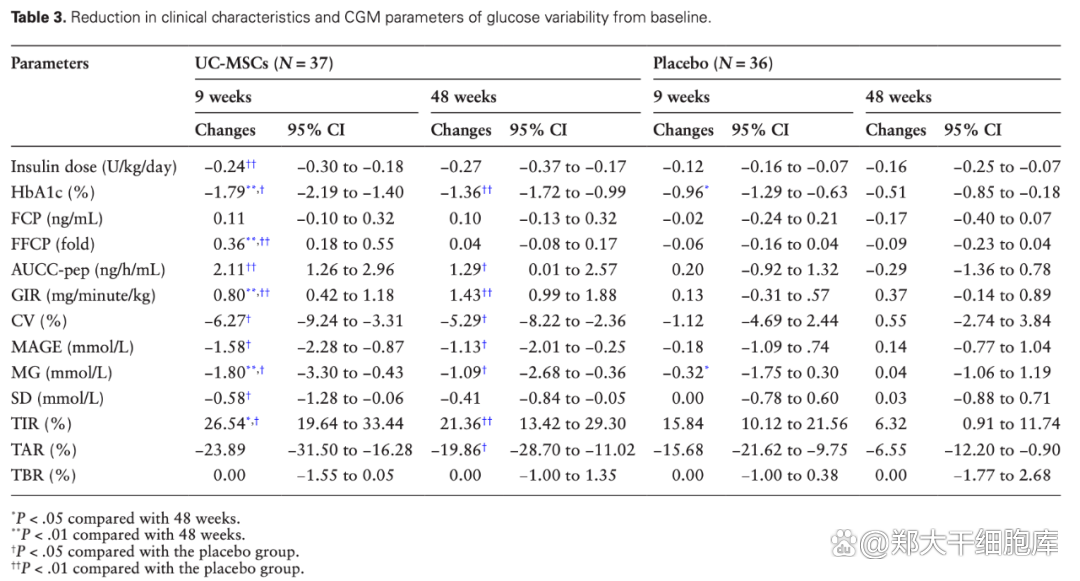

UC-MSCs治疗的有效组预后因素的单变量和多变量分析 试验机制

为什么“三针”就足以产生疗效?原因在于间充质干细胞在进入血液后,能够迅速定位到胰腺、肝脏、脂肪组织等胰岛素相关靶器官,通过分泌多种调控因子,实现微环境重构。

这些细胞不直接替代β细胞,而是激活其功能、缓解局部炎症、改善胰岛素信号通路——这是一种“激活+保护+引导修复”的多维干预路径。

如果说传统降糖药只是“控制血糖”,那脐带间充质干细胞(UC-MSCs)做的,是“改写病程”。这项研究之所以取得突破疗效,背后离不开三个关键的作用机制:修复胰岛、抗炎解毒、重建代谢。

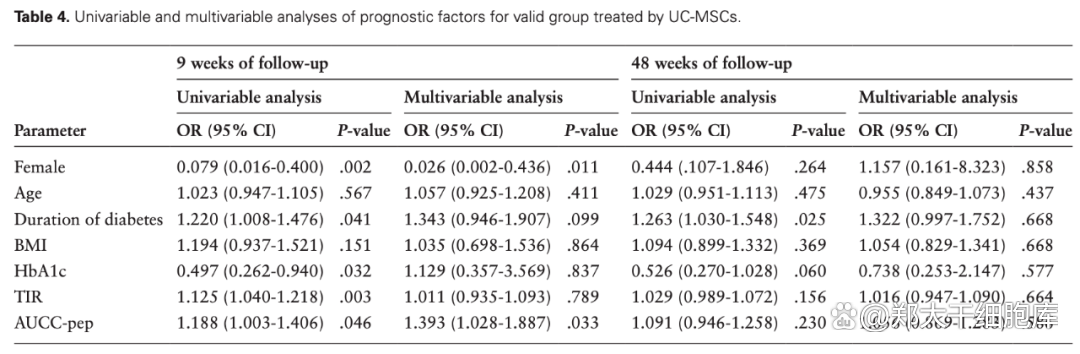

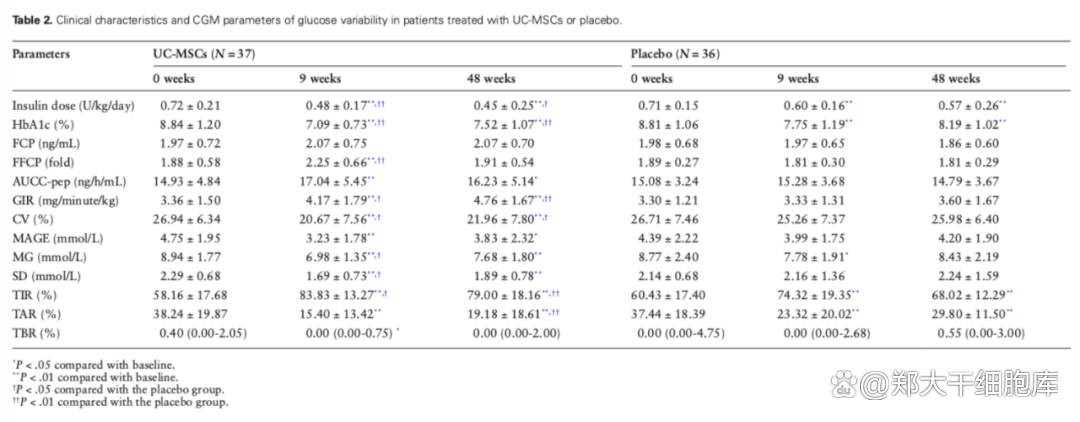

接受UC-MSC或安慰剂治疗的患者葡萄糖变异性的临床特征和CGM参数

第一重机制,是胰岛β细胞功能的激活与修复。

研究显示,干细胞回输后,患者的C肽水平(反映内源性胰岛功能)显著上升,9周时AUC(曲线下面积)提升达+2.11,说明β细胞分泌能力明显增强。间充质干细胞并不会转化为β细胞,而是通过分泌细胞因子(如IGF-1、HGF)促进原有胰岛组织自我修复和再生,从源头“唤醒”内在的控糖能力。

第二重机制,是抑制慢性炎症反应,净化胰岛微环境。

2型糖尿病不是单一代谢疾病,更是一种全身慢性低度炎症状态。UC-MSCs具备强大的免疫调节能力,能降低TNF-α、IL-6等炎性因子表达水平,同时诱导Treg细胞扩增,从而减少胰岛周围免疫攻击,为β细胞“争取喘息空间”。

第三重机制,是重塑脂肪与肝脏的胰岛素敏感性。

干细胞在肝脏与脂肪组织的定向迁移能力,使其能够通过旁分泌信号改善胰岛素受体表达、降低脂肪酸氧化产物水平,有效提升胰岛素利用率,降低外源胰岛素需求,为T2D患者“解压”胰腺负担。

这三套机制通过动态联动构建起自循环体系:干细胞首先唤醒胰岛活性,继而缓解全身炎症,推动代谢稳态重建,而代谢改善又反哺胰岛功能强化,最终击穿"高血糖诱发炎症、炎症加重胰岛素抵抗"的病理链条。

接受葡萄糖变异性的临床特征和CGM参数相对于基线的降低 总 结

传统认为2型糖尿病不可逆,需终身管理,但中国研究颠覆了这一认知:三针干细胞即可调控血糖、修复胰岛功能,显著提升TIR、HbA1c等指标。这种疗法具有三大独特优势:

简单安全:无需手术,每次治疗仅需1小时,治疗当天即可正常活动

标本兼治:从根源改善胰岛功能,而不是单纯控制血糖数字

效果持久:单疗程治疗可维持疗效近一年,避免每日用药的繁琐

这不仅实现了临床指标的突破,更标志着治疗路径的根本转变——从药物压制转向源头修复。干细胞疗法正从"最后手段"转变为早期干预核心,开启"细胞修复+精准调控"的新阶段。