近日,一份关于“中国科学院大学导师聘任数据”的报告在网络上引发了广泛热议。这一数据不仅揭示了该校导师队伍的最新动态,也引发了对于学术资源分配与导师竞争的深入思考。

自2024年起,中国科学院大学对所有导师进行了重新聘任,以进一步优化导师队伍结构,提升学术培养质量。最新数据显示,该校目前拥有近2万名导师,但其中名下有学生的导师仅约1.3万人。这意味着大量导师正面临着“无生可带”的尴尬局面,这一现象与部分高校一个导师带十几甚至几十个学生的传统培养模式形成了鲜明对比。

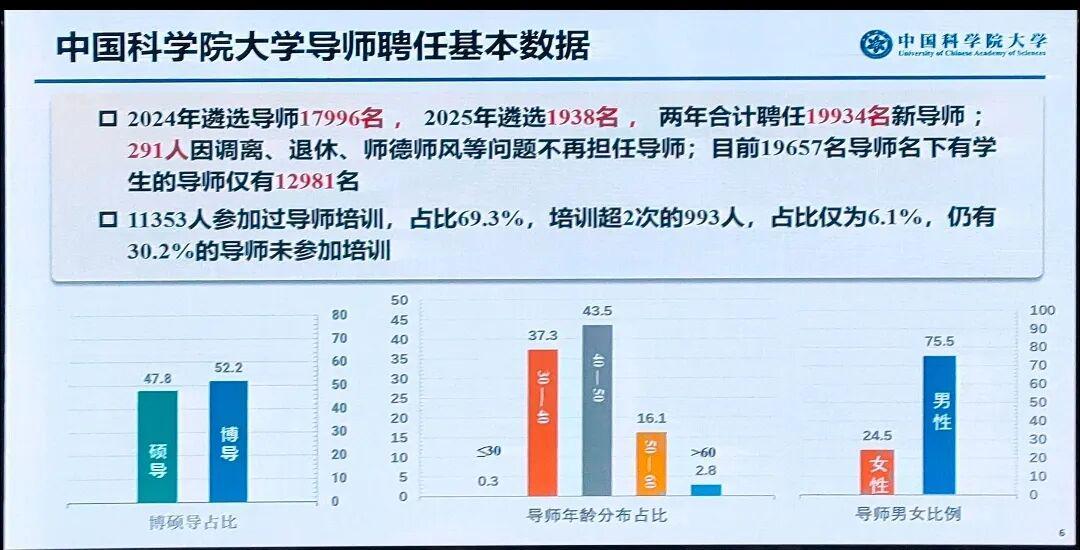

在导师选聘方面,中国科学院大学采取了严格的遴选机制。2024年,该校遴选了17996名导师,2025年则遴选了1938名,两年合计聘任了19934名新导师。同时,也有291人因调离、退休、师德师风等问题不再担任导师。在导师培训上,该校也下足了功夫。数据显示,共有11353人参加过导师培训,占比高达69.3%,但培训超过2次的仅有993人,占比仅为6.1%,仍有30.2%的导师未参加过培训。

从导师结构来看,中国科学院大学的导师队伍呈现出多元化的特点。博导占比52.2%,硕导占比47.8%,形成了较为合理的学术层次分布。在年龄分布上,43.5%的导师年龄在30-40岁区间,37.3%在40-50岁区间,16.1%在50-60岁区间,还有2.8%的导师年龄超过60岁。这种年龄结构既保证了导师队伍的活力,又体现了学术经验的传承。在性别比例方面,男性导师占比75.5%,女性导师占比24.5%,虽然男性导师占比较高,但女性导师的数量也在逐步增加。

上述数据不仅反映了中国科学院大学导师队伍建设的新动态,也揭示了导师之间的竞争愈发激烈。在学术资源有限的情况下,若不提升自身竞争力,导师可能面临“无生可带”的困境。这一现象也为考研、读博的学生在选择导师时提供了新的参考维度。学生现在有了更多的选择空间,可以更倾向于选择学术能力强、培养资源好的导师。同时,这也对导师提出了更高要求,他们需要在学术水平、师德师风、培养能力等方面不断提升,以吸引更多学生选择。

撰文:老炮

编辑、审核:大可

版权声明:本文经文章作者“TOP编辑部”授权刊登,本文章只为学术传播,并不代表公众号立场。未经授权擅自刊登,将面临法律风险。