“名字只是表象吗?”在国民党军权体系中,参谋次长这一头衔常被误解为权力次于主官的“副职”,但其实际权限却远超字面含义。从战略决策到资源调配,从情报掌控到跨军种调度,这一岗位堪称军事权力的“中枢神经”。

国民党军中,参谋次长并非简单的“临时助手”或“普通幕僚”。其权力核心体现在三大维度:决断权(作战计划最终敲定)、资源权(装备流转与补给线布局)、情报权(全军布防图与绝密资料调阅)。这种高度集中的管控模式,使其具备独立战区调度权与跨军种统筹能力,远非普通副职可比。

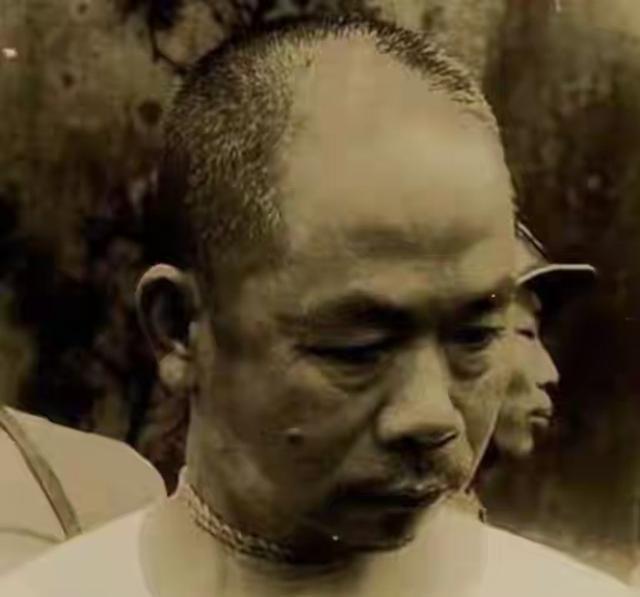

1949年,时任国民党国防部参谋次长的吴石,因接触《台湾战区战略防御图》而成为历史关键人物。这份文件详细标注了台海防线的“骨骼”(营房排列、装备分布)与“血脉”(海岸登陆点数据、水文气象变量),其战略价值远超单一战役需求,直接决定国防体系的韧性。更致命的是,吴石还掌握了“徐州剿总”兵力布局图——这份情报不仅揭示了淮海战役中敌我双方的格局底牌,更成为华东野战军扭转战局的关键。

毛泽东曾高度关注此类情报的价值,并指令给予特殊表彰。然而,吴石的双重身份(表面为国民党高官,实为地下情报人员)也暴露了国民党权力结构的致命漏洞:参谋体系虽能横跨情报、资源、决策三域,但一旦被渗透,整套防务结构将瞬间崩解。蔡孝乾叛变后,吴石泄露的不仅是局部信息,而是一套完整的战略运作逻辑,导致蒋介石震怒下令处决。

对比国民党各级权力结构,可发现一个怪异现象:军统局长毛人凤虽掌控情报,却无法直接调动军队;战区司令拥有指挥权,却难以触及全局资源。唯有参谋次长能同时驾驭三域:三军调度无需主官签批,绝密资料先送参谋部再分发各层司令部。这种“副职”头衔下的“首席权力”,源于其岗位的三大核心职能:

吴石案揭示的不仅是个人命运,更是权力结构的深层矛盾:高度集中的参谋体系虽能提升调度效率,但一旦被渗透,将导致系统性崩解。当代军队中的“副总参谋长”虽名义类似,实权本质并未稀释——其仍需主导跨军种部署、决策作战流程等根本性大事。这种架构要求信息、指令、资源高度汇聚,却也暗含风险:若关键岗位被敌对势力渗透,整套防务体系可能倾斜。

历史案例表明,真正的权力往往隐藏于看似不起眼的头衔之下。参谋次长之名,实则掩盖了数据流的最高权限、战略规划的主动权与三军资源的最终分配权。吴石的命运与国民党权力结构的强弱密不可分,而其警示意义至今未褪色:制度设计追求的不仅是分工,更是核心权力的安全流转。

或许下一个影响历史走向的权力节点,仍藏在名字看似普通的位置。至关重要的命令、布局、情报与调度,均由此生发——带着不被察觉的身份,执行着每一个改变军事格局的抉择。