在广袤的亚洲大陆上,分布着四个面积巨大的平原,它们被并称为“亚洲四大平原”。这四大平原分别是位于俄罗斯的西西伯利亚平原、中亚的图兰平原、南亚的恒河平原,以及中国的东北平原。有趣的是,中国不仅稳稳占据了一个,还有另一块堪称“定海神针”的宝地——华北平原,尽管它未被列入“四大平原”的民间说法,但对中华文明的重要性无可替代。

那么,问题来了:中国老祖宗开疆拓土几千年,为何止步于此?尤其是北边的西西伯利亚平原和西边的图兰平原,为何始终未能彻底纳入版图,成为像华北、东北平原那样的核心领土?

要解答这个问题,需先了解中国手中这两张“王牌”的价值。

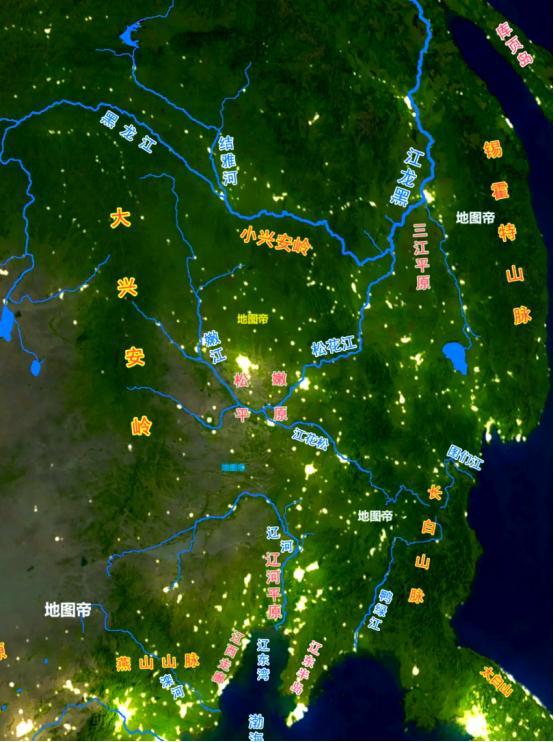

东北平原,这片广达35万平方公里的土地,是世界三大黑土区之一,土壤肥沃得能攥出油来。它由松花江、嫩江和辽河三大水系冲积而成,故称“松辽平原”。对于以农业为立国之本的文明来说,这里无疑是天赐的宝藏。从清朝中后期“闯关东”开始,汉族移民的大量涌入,让曾经的“北大荒”变成了如今名副其实的“北大仓”,每年产出的粮食,是稳定国家粮食安全的压舱石。

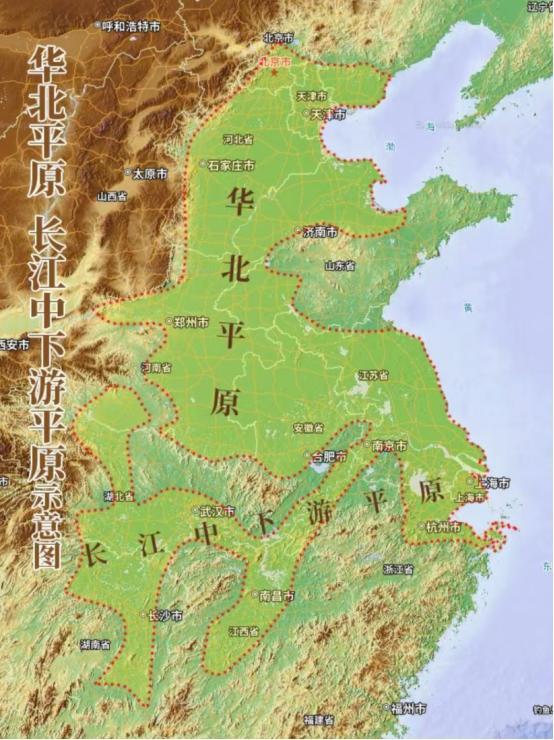

再来看华北平原,这地方的分量更重。如果说东北平原是“大粮仓”,那华北平原就是文明的“孵化器”和“会客厅”。它由黄河、海河、淮河等河流共同塑造,面积约30万平方公里,历史地位无可替代。这里是华夏文明最早的发源地之一,从夏商周到元明清,无数王朝在此定都、发展、谱写历史。平坦的地势、便利的交通、肥沃的冲积土壤,让这里从古至今都是人口最密集、经济最活跃、文化最灿烂的核心区域。

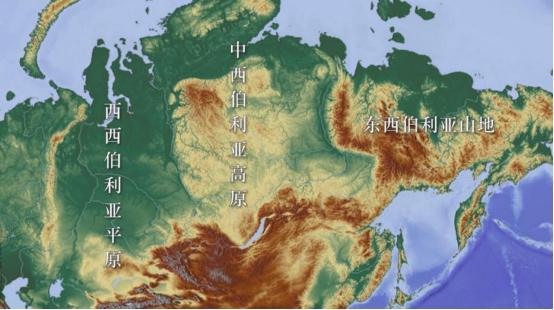

北边的西西伯利亚平原,面积高达270多万平方公里,是亚洲第一大、世界第三大平原,比整个印度还要大。它北至北冰洋,南抵哈萨克丘陵,广阔无垠。面对这么一大片平坦的土地,古代中国王朝为何“浅尝辄止”,从未真正将其纳入版图?

答案其实很简单,也很残酷,就两个字:“不值”。

首先是极端的自然环境。西西伯利亚平原纬度太高,是典型的亚寒带大陆性气候,冬季漫长而严寒,气温动辄零下三四十度,一年里有大半时间都被冰雪覆盖。由于地势低洼,排水不畅,这里形成了大面积的沼泽和永久冻土。对于以精耕细作为核心技能的农耕文明来说,这样的土地简直是噩梦。士兵习惯了温带和亚热带气候,在这种酷寒地带,别说打仗,就连生存都极其困难。后勤补给线更是会被无限拉长,穿越茫茫雪原和沼泽,成本高到无法想象。

其次是缺乏经济价值和战略驱动力。在古代,土地最大的价值就是耕种,产出粮食,养活人口。西伯利亚这片冻土,显然不具备这个核心价值。清朝皇帝就曾直言不讳地评价这片土地“不能种地”,缺乏吸引力。西伯利亚确实富含石油、天然气和各种矿产,但在古代,勘探和开采技术极其有限,这些深埋地下的宝藏对古人来说毫无意义。唯一能吸引人的,可能就是珍贵的毛皮了。但为了这点毛皮,就去驱动整个国家机器发动一场伤筋动骨的远征,对于一个务实的农耕文明来说,这笔账怎么算都划不来。

相比之下,促使沙皇俄国向东疯狂扩张的,恰恰就是毛皮贸易带来的巨大利润。他们那支由哥萨克组成的探险队,人数不多,行动迅速,沿着河流一路向东建立据点,对土地的农业价值毫不在意。当清王朝还在忙于平定内部叛乱、巩固中原统治的时候,俄罗斯人已经捷足先登。等到康熙皇帝腾出手来处理北方问题时,俄国的势力已经根深蒂固,最终双方只能通过《尼布楚条约》等一系列条约,划定了边界。

所以,不是我们的老祖宗打不过去,而是他们经过冷静的成本收益分析后,做出了最理性的选择。与其去征服一片无法耕种、无法有效统治的苦寒之地,不如集中力量经营好长城以南的富饶家园。

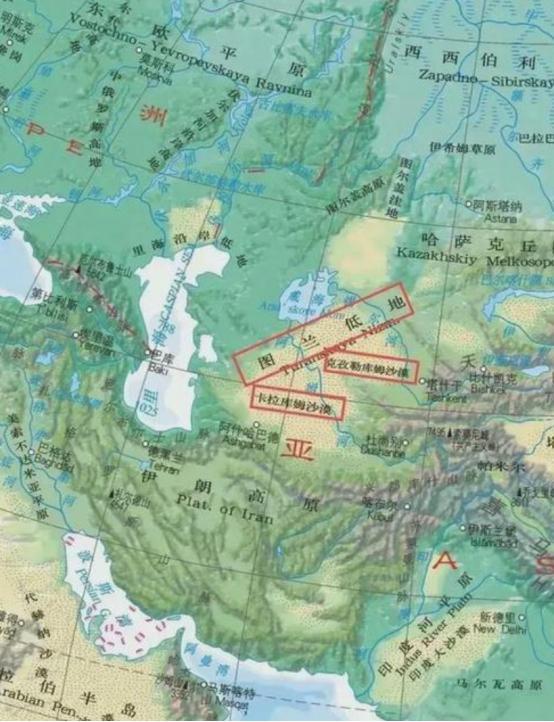

与对西伯利亚的“冷漠”不同,对于西边的图兰平原,也就是我们历史上所熟知的“西域”核心地带,中原王朝的态度可以说是“爱恨交织”。

这片位于中亚的广阔区域,面积约150万平方公里,虽然气候干旱,沙漠广布,但阿姆河与锡尔河滋养的绿洲,却像珍珠一样散落在漫漫黄沙之中,孕育了发达的灌溉农业和繁荣的商业城镇。这里是丝绸之路的咽喉要道,是连接东西方文明的十字路口。控制了这里,就等于控制了东西方贸易的命脉,还能从战略上对北方虎视眈眈的游牧民族形成侧翼包抄。

因此,从汉朝开始,中原王朝就对这片土地倾注了巨大的热情和资源。汉武帝派遣张骞两度出使西域,拉开了中原王朝经营西域的大幕。为了打通河西走廊,保障丝路畅通,汉朝与匈奴进行了长达数十年的残酷战争。最终,汉朝成功地在西域设立了都护府,将这片土地第一次纳入中原王朝的管辖范围。到了唐朝,国力鼎盛,更是将势力范围推进到中亚腹地,设立了安西和安北两大都护府,长安城里活跃着大量的西域胡商,文化交融达到了顶峰。

即便是后来的元朝和清朝,也对这片土地实现了强有力的直接或间接控制。那么问题来了,既然我们花了这么大力气,为什么图兰平原最终没能像华北、东北那样,彻底融入我们的核心文化圈,成为稳固的腹地呢?

因为,地理距离和恶劣地形是最大的障碍。图兰平原与中原核心区之间,隔着塔克拉玛干这个“死亡之海”和连绵的巍峨山脉。从长安或北京出发,一支军队要想到达中亚,需要跋涉数千公里,后勤补给线的压力是致命的。一旦中央政府国力强盛,就能维持住这条生命线;可一旦中原发生内乱,比如唐朝的“安史之乱”,中央自顾不暇,就只能被迫收缩力量,对遥远的西域鞭长莫及。

其次是高昂的统治成本与不稳定的收益。在西域驻扎重兵、设立官府,每年都需要消耗海量的钱粮。而西域的绿洲经济虽然繁荣,但其产出主要反哺当地,很难为中央财政提供大规模的持续输血。控制西域的战略意义(保障丝路、制衡游牧)和经济收益,始终在与巨大的统治成本进行着博弈。当海上丝绸之路兴起,陆上丝路的经济价值相对下降时,或者当北方的游牧威胁减弱时,耗费巨资去维持对西域的统治,就显得不那么划算了。明朝采取战略收缩,放弃对西域的直接管理,就有这方面的考量。

另外,与人烟稀少的西伯利亚不同,图兰平原自古以来就是多民族、多文明交汇融合的舞台。这里生活着粟特人、吐火罗人、突厥人等众多民族,他们拥有自己成熟的语言、宗教和生活方式。中原王朝虽然可以在军事和政治上征服他们,但想要在文化上将其彻底“汉化”,难度极大。这种强大的文化韧性,使得该地区始终保持着自身的独特性,难以像南方百越地区那样,随着时间推移,逐渐与华夏文明融为一体。

所以,我们的祖先未能“拿下”西西伯利亚和图兰这两大平原,并非因为他们能力不足或缺乏雄心,而是在严酷的现实面前,最务实、最智慧的选择。面对北方的西西伯利亚平原,那片广袤的苦寒之地,农耕文明的基因决定了我们对其缺乏征服的欲望和能力。投入与产出完全不成正比,强行征服只会拖垮国家。而对于西方的图兰平原,那片充满机遇和挑战的土地,我们付出了巨大的努力,也取得了辉煌的成就。