2025年4月,美国太空军发布《太空威胁评估报告》,明确提出要加强反卫星武器的部署。这一动作引发了国际社会的广泛关注,尤其是报告中反复提及中国的北斗系统,更是让人浮想联翩。紧接着,“全球哨兵2025”演习在太平洋上演,29个国家参与,其中演练科目就包括太空资产攻击。这一系列动作,无疑释放出一个明确的信号:美国在太空领域的军事意图,正变得越来越明显。

面对这样的形势,有人开始担忧:万一美国真的对北斗卫星下手,而中国又坚持不首先使用核武器的原则,那岂不是只能眼睁睁看着北斗被毁,整个作战体系因此崩溃?这种担忧并非空穴来风,毕竟北斗系统在现代战争中的作用日益凸显,一旦被毁,确实可能对军事行动造成重大影响。

北斗虽重要,但非唯一“神经中枢”

首先,我们必须承认北斗系统对中国的战略价值。自2020年6月最后一颗组网卫星入轨以来,55颗卫星在三种不同轨道上运行,覆盖了地球的每一个角落。北斗不仅为导弹提供精确制导,还负责部队通信、时间同步,甚至在无人机控制、后勤调度等方面也发挥着重要作用。据2023年的数据,全球已有超过10亿台设备在使用北斗服务,交通、农业、救援、金融等领域都离不开它。然而,这并不意味着北斗就是中国唯一的“神经中枢”。

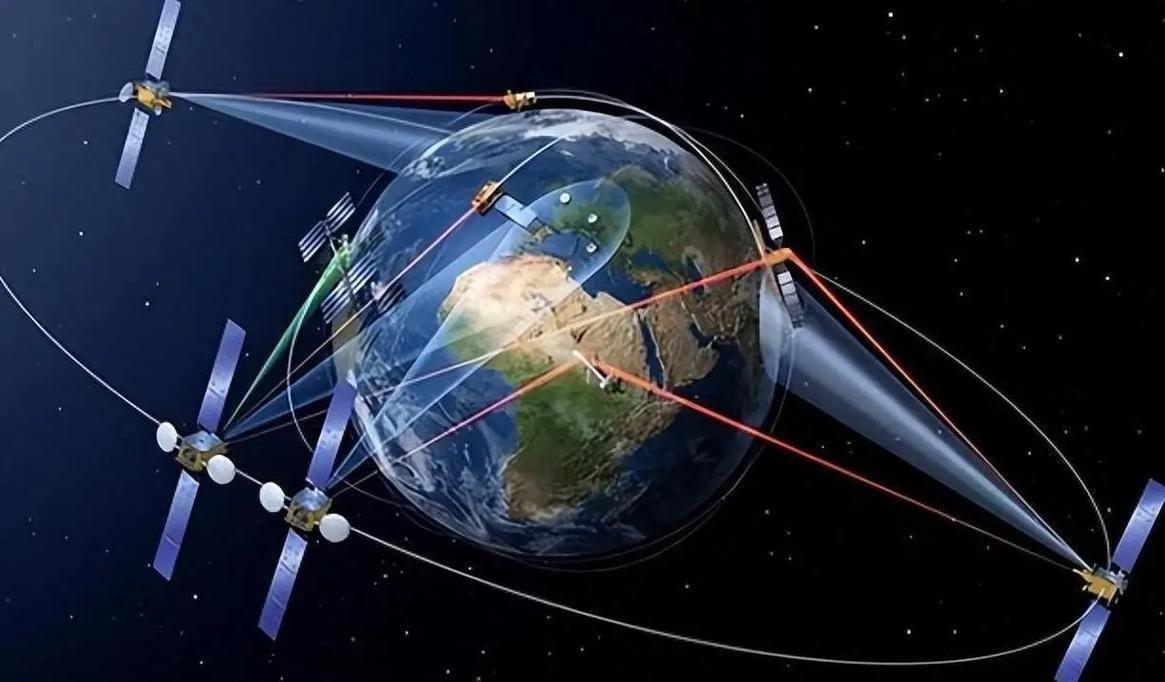

北斗在设计之初就考虑到了冗余和备份。55颗卫星分布在24颗中圆轨道、3颗静止轨道和3颗倾斜同步轨道上,这种混搭布局为系统提供了强大的抗毁能力。即使部分卫星被摧毁,系统仍能继续运行。此外,地面还有增强基站网络作为补充,当卫星信号受阻时,这些基站可以接手部分功能。更重要的是,中国的武器装备并未完全依赖卫星导航。

以东风系列导弹为例,它采用了“卫星+惯性”双模制导方式。惯性导航依靠导弹内部的陀螺仪和加速度计,无需外部信号即可自主计算路线。即使北斗信号完全中断,导弹仍能继续飞行,只是精度会从打中某栋楼的某个窗户降至打中某片建筑群。对于战略打击而言,这种精度已经足够,因为无论是炸纽约时代广场还是帝国大厦,对目标城市的破坏效果并无本质区别。

除了惯性导航,中国还拥有星光导航、地形匹配、预存目标数据库等多种备用手段。这些技术虽然看似“老派”,但在关键时刻却能发挥重要作用。因此,即使北斗被毁,也只会影响作战效率,而不会导致整个作战体系崩溃。

美国不敢轻易动手,太空战后果严重

美国在反卫星领域确实拥有一定的技术积累。1985年,美国就曾用F-15战机携带导弹击落一颗报废卫星;2008年,又从军舰上发射“标准-3”导弹击毁了失控卫星。近年来,美国还在不断测试激光武器、电磁脉冲、网络入侵等新手段。从技术层面讲,美国确实有能力摧毁部分北斗卫星。

然而,美国若真的动手,后果将不堪设想。太空并非法外之地,一旦打卫星,会产生大量高速碎片。这些碎片每秒能飞行数公里,一旦撞上其他卫星,就会引发连锁反应。例如,2007年中国进行的反卫星试验产生的3000多块碎片,至今仍有部分在轨道上飘荡。若在中高轨道大打出手,不仅北斗会遭殃,美国自己的GPS、马斯克的星链以及各国的空间站都可能受到波及。这就是所谓的凯斯勒综合征,一旦触发,近地轨道将变成一片高速飞行的金属风暴,谁都别想安稳使用太空。

此外,美国对太空系统的依赖程度远高于中国。GPS支撑着美军的全球指挥网,无论是巡航导弹、无人机还是航母编队、特种部队,都离不开卫星的支持。若真的开启互殴模式,美国的损失只会更大。

从政治层面看,攻击一个主权国家的战略基础设施无疑是一种战争行为。1967年的《外层空间条约》虽然未明确禁止反卫星武器,但明确规定太空活动应以和平为目的。北斗目前为140多个国家提供服务,美国一旦动手,将得罪一大批国家。联合国安理会、国际电信联盟甚至美国的盟友都会对其施压。这笔政治账,华盛顿未必算得过来。

中国不止一张牌,反制手段多样

退一步讲,即使美国真的不顾一切动手,中国也绝非束手无策。2007年1月11日,中国就用“开拓者一号”火箭将865公里高的“风云一号C”卫星击落,证明了直接上升式反卫星的能力。此后,中国又在2010年、2013年进行了多次测试,技术已相当成熟。

若美国敢炸北斗,中国完全有能力对等反击GPS卫星。GPS共有31颗卫星分布在六个轨道面上,高度达两万公里。虽然比北斗的中圆轨道卫星更难够到,但中国导弹的射程和精度已能覆盖部分目标。除了直接打卫星的动能武器外,中国还拥有电磁干扰、激光致盲、网络攻击等“软杀伤”手段。北斗卫星本身具备频率跳变技术抗干扰能力,反过来也能用于干扰敌方卫星。

地面站可以向GPS发送假信号使其定位不准;激光武器可以烧毁卫星的光学传感器使其变成“瞎子”;网络攻击可以修改卫星指令甚至使其失控。这些手段都在常规战争范围内,无需使用核武器即可让对手付出沉重代价。

更关键的是,中国的快舟系列火箭具备24小时内发射卫星补网的能力。这种固体火箭采用车载机动方式发射,准备时间极短。前一秒卫星被打掉,后一秒备用星就能上天补位。这种工业动员能力和组织效率是中国的一大优势。

输赢不由一颗卫星决定,中国有强大韧性

总有人认为大国冲突的输赢可以简化为“毁掉北斗就能定胜负”,这种想法实在过于简单。战争从来不是游戏,没有一招制敌的秘籍。真打起来比的是谁的韧性更强、谁的意志更坚定、谁能在遭受打击后继续组织生产和科技创新。

中国的韧性源于一套复杂而有纵深的体系。工业能力是骨骼,科技积累是肌肉,14亿人民是奔涌的血液。北斗虽然重要,但它只是这个庞大网络中的一个节点。一个节点受损会带来麻烦和代价,但绝不可能让整个系统崩溃。

展望未来,北斗的下一代卫星关键技术攻关已完成。2027年试验星将升空,2035年将建成新一代系统。这套新系统不仅精度更高,还融合了不依赖卫星的定位授时技术如量子导航、脉冲星导航等。未来的导航手段将彻底摆脱对单一系统的依赖,真正做到“打不掉”。

此外,中国还在推动北斗短报文和地面通信网络的融合以壮大产业生态并提升核心技术的国产化率。2025年2月,“实践二十五号”卫星为北斗G7在天上加注燃料,这是全球首次在地球同步轨道实现在轨加油,大大延长了卫星寿命。这些技术突破让北斗的生存能力越来越强。

因此,若美国真的毁了北斗卫星,中国会输吗?答案是否定的。因为中国早已把最坏的情况想了一遍又一遍,该做的准备也都做足了。风再大、浪再高,我们自己的船自己能掌好舵。