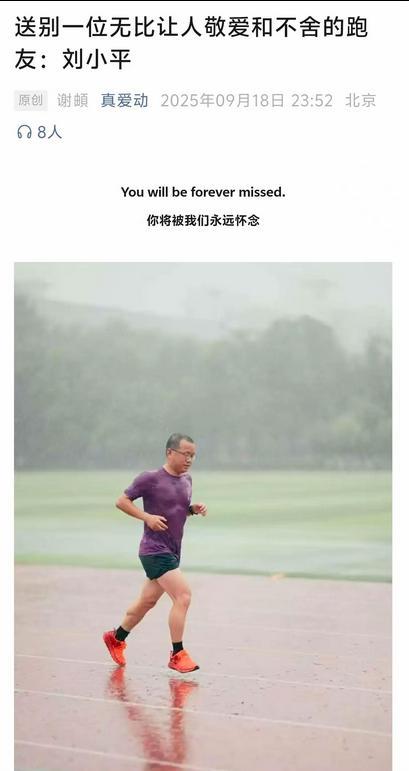

坚持晨跑八年,身体理应强健,却为何突然离世?51岁的刘小平,作为清华晨跑队的‘定海神针’,其猝然离世的消息震惊了整个跑友圈。八年来,无论是零下十几度的寒冬,还是瓢泼大雨的清晨,他总是第一个到达操场热身。

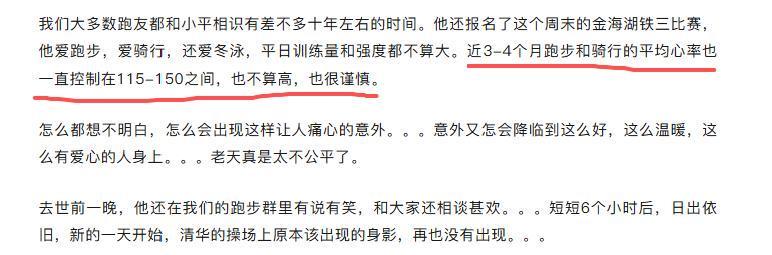

除了晨跑,刘小平还热衷于骑行和冬泳。与他人不同,他运动时总将心率表贴在手腕上,严格控制心率在115到150之间。‘咱不跟别人比,身体不勉强才是真的。’这是他常对跑友说的话。

翻看刘小平的社交账号,满屏都是与跑步相关的内容:清华操场的日出、湿透的运动服、整齐排列的奖牌……这些记录见证了他对跑步的热爱与执着。

然而,就是这样一位自律的跑者,却在9月15日早上起床时感到不适,躺下后再也没有醒来。据亲友推测,他可能因急性心梗离世。

刘小平不仅自律运动,还热心助人。特殊时期,有人想借手动挡车,尽管他工作繁忙,孩子学业紧张,仍毫不犹豫地将车借出,并和妻子一起指导对方驾驶。

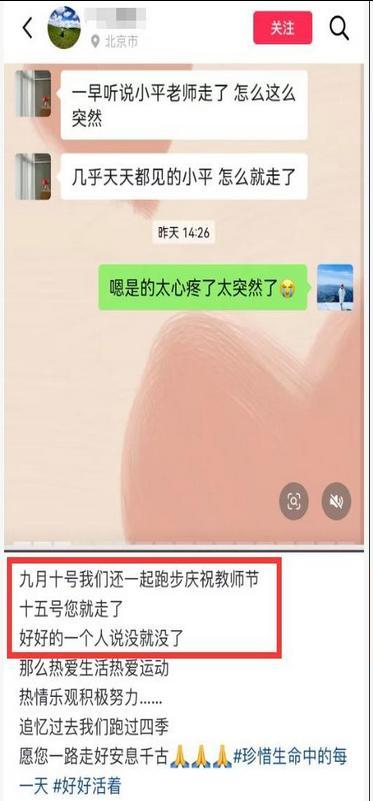

他记得每一位朋友爱吃的食物,会第一时间联系朋友寄送。生前好友在群里得知消息时,满屏的‘不可能’‘昨天还聊比赛呢’刷了好几十条,最后只剩一连串沉默的表情。

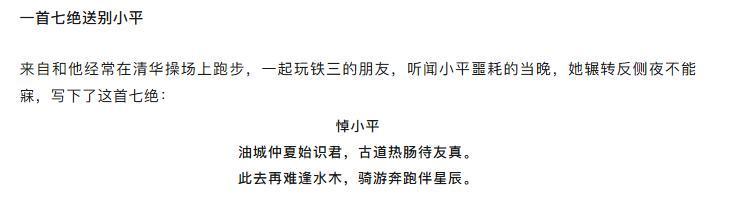

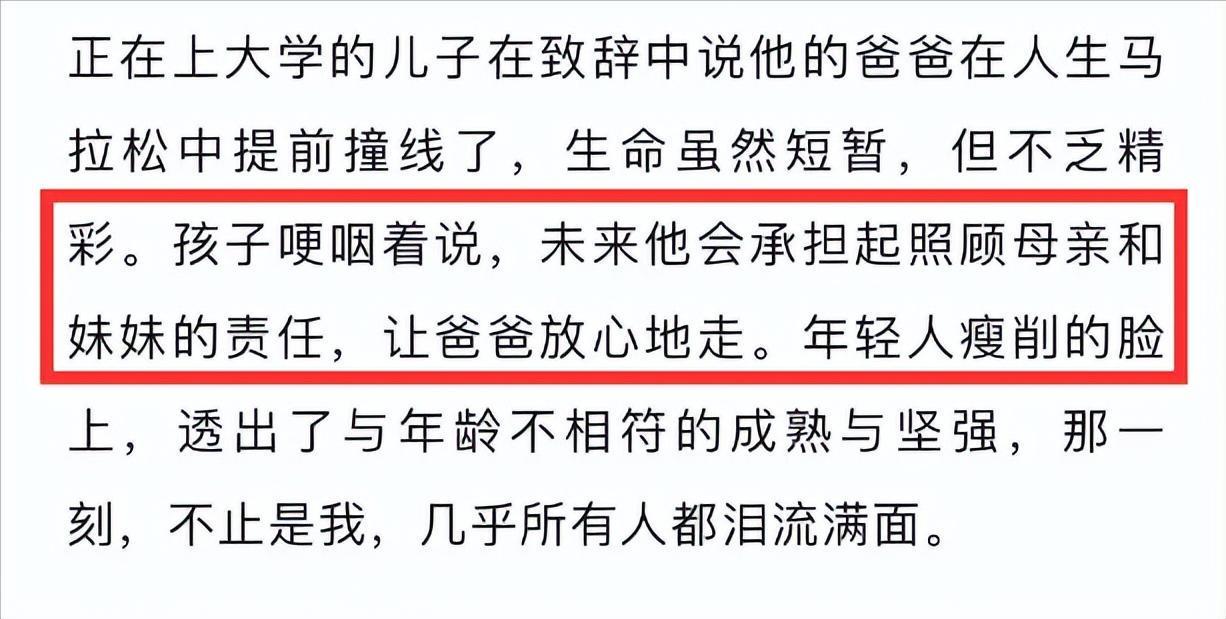

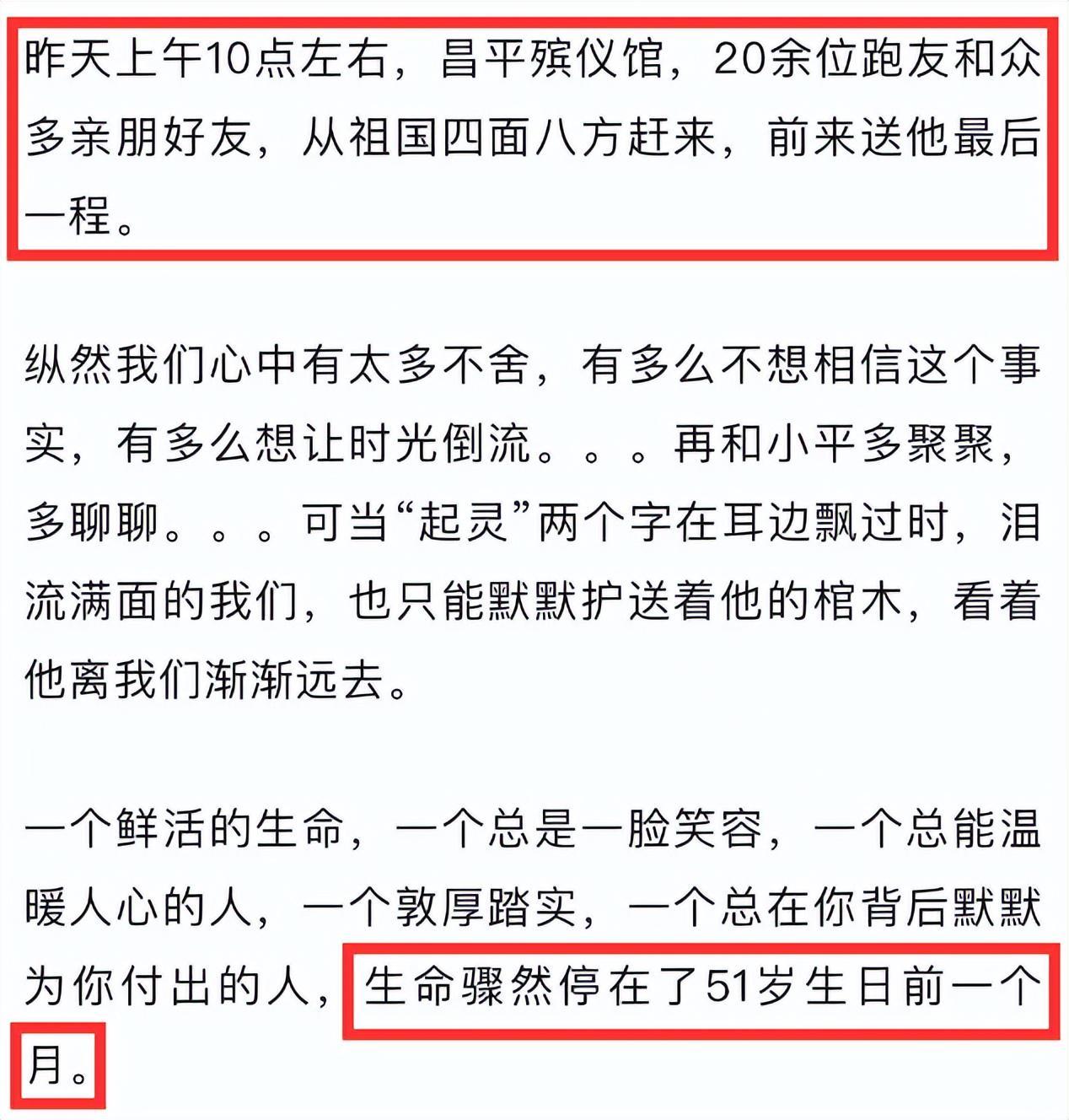

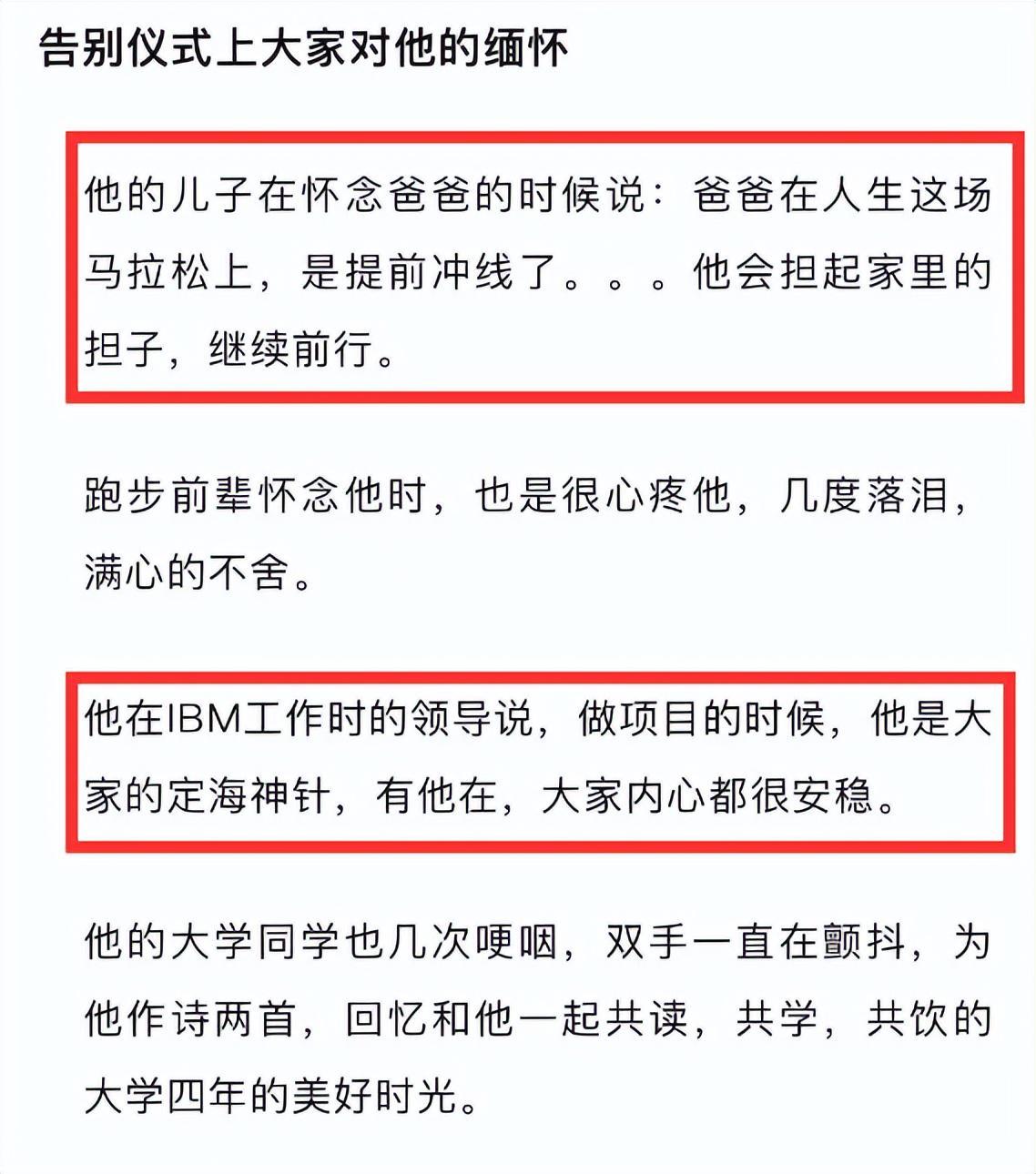

昌平殡仪馆的追悼会上,刘小平的儿子攥着皱巴巴的悼词,声音颤抖:‘爸,您的人生马拉松就是提前冲线了,家里的活儿我接过来,您放心。’台下二十多个从河北、山东甚至广东赶过来的跑友,无人能绷住眼泪。

工作中,刘小平是同事们的‘定心丸’。项目里有他,睡觉都踏实。他做报表时每个数据都要核对三遍,谁赶项目没时间吃饭,他准会多带一份盒饭。

在家里,他是女儿家长会的常客,儿子高考时每天早上先陪儿子背单词,再去操场晨跑。一双儿女被教得懂事贴心,这次他的后事,都是刚上大学的儿子一肩挑起。

在晨跑队里,刘小平是大家的‘暖心大哥’。新人跑步跟不上节奏,他会放慢速度陪着跑,教人家调整呼吸;每次跑完步,他总提着一袋子洗好的水果分给大家。

今年5月晨跑队十周年聚会,他举着杯子笑哈哈地说:‘咱们再跑十年,到时候我带着大家去跑马拉松。’谁能想到,才过了四个月,这个约定就再也没法实现了。

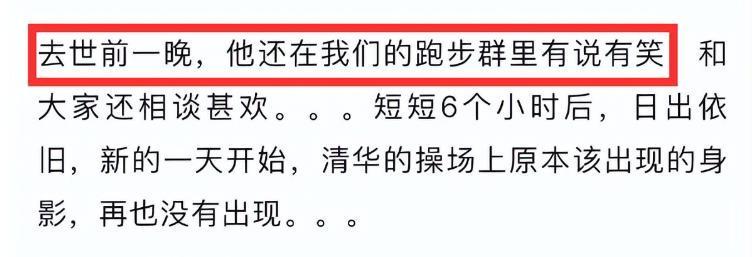

去世前一天,他像往常一样早上五点半到达清华操场,跑了五公里,回来还在群里发了张操场的照片,配文‘今天天气好,适合跑步’。

下午大家聊起下个月的金海湖铁三比赛,他还帮着分析路线:‘那段上坡路别猛冲,保存体力最重要。’没人看出他有半点不对劲。

刘小平的猝然离世,让不少跑友慌了神。有网友说:‘他坚持了8年跑步,比多少人都努力,可命运就是这么不公平。’这句话道出了很多人的心声。

还有网友感叹:‘表面健康不等于真正健康,定期体检太重要了。’确实,很多时候,我们觉得自己身体没问题,可一些潜在的疾病,可能早就悄悄潜伏在身体里了。

一位医生网友的留言引起了广泛关注。他建议:‘所有40岁以上、长期运动的人群,每年做一次冠脉CT。很多血管狭窄是没有症状的,等你感觉到疼,可能已经晚了。’

运动本身没问题,可一旦‘盲目’‘过量’,忽略了身体的信号,反而会给身体添负担。就像刘小平,虽然他控制了心率,坚持了八年运动,但可能忽略了其他的健康问题。

比如有没有定期做体检?平时工作压力大不大?睡眠够不够?这些‘运动之外的健康管理’,往往比单纯的运动更重要。

我们一直说‘生命在于运动’,可这句话很容易被误解成‘只要运动就好’,却忘了后面还有‘适量’两个字。真正的自律,不是每天雷打不动跑多少公里,而是能根据自己的身体状况调整运动节奏。

年轻人别觉得‘年轻就可以瞎折腾’,我见过不少二十多岁的小伙子,为了练出肌肉,每天泡在健身房四五个小时,结果把腰练伤了;老年人也别觉得‘不运动就会生病’,有些老人本身膝盖就不好,还非要跟着别人爬楼梯锻炼,最后膝盖越来越严重。

运动的目的是为了健康,不是为了跟人比,适合自己的才是最好的。最后,希望刘小平的故事能让更多人明白:生命不是一场比拼速度的马拉松,而是一场需要用心呵护的旅程。

别为了‘自律’而自律,也别为了‘运动’而运动,学会科学地保护自己,才能走得更远、更稳。愿我们都能在运动中找到健康,在生活中找到幸福,不辜负每一个平凡又珍贵的日子。