作者:Jeffrey Ressner | 译者:易二三 | 校对:鸢尾花 | 来源:www.dga.org(2008年8月3日)

当冰冷的卧室开始震颤,小女孩干裂的嘴唇喷出粘稠的绿色呕吐物,恶魔的身影在转瞬即逝的镜头中若隐若现——威廉·弗莱德金执导的《驱魔人》(1973)用这些标志性画面,在数字特效尚未诞生的年代,创造了恐怖电影史上最震撼的视觉奇观。

《驱魔人》(1973)经典海报

弗莱德金在回忆驱魔段落的拍摄时透露,这段仅5分钟的戏份耗时近一个月完成,且完全按时间顺序拍摄。受限于低温环境需求,剧组每天仅能完成5个镜头的拍摄,所有声音需单独录制,单机位拍摄要求每个镜头都精准无误。

“如果现在重拍,我依然不会依赖电脑特效。”这位导演骄傲地表示。通过机械装置、真人木偶、剪辑节奏与灯光设计的创新组合,团队创造了如恶魔附体、头部360度旋转等至今仍具冲击力的场景。

小说中梅林神父“如停滞在时光中的忧郁旅行者”的描写,激发了弗莱德金对光影的极致追求。剧组用弧光灯、吊灯与增强路灯的组合,经过整夜调试,最终在勒内·马格里特油画《光之帝国》的灵感启发下,完成了现实与超现实的完美融合。

梅林神父抵达场景的光影设计

11岁的琳达·布莱尔凭借天赋从数千名候选人中脱颖而出。为表现恶魔附体时的兽性眼神,剧组使用特殊柔光灯在黑暗中勾勒出她眼部的细长光带,配合75毫米胶片镜头捕捉细微表情变化。

原计划在格伦代尔冰屋拍摄的寒冬场景因场地消失,剧组转而在摄影棚顶部安装巨型空调,通过整夜制冷将室温降至零下40度。为突出演员呼出的白气,团队在地板与家具背面设置夹灯,用物理方式强化视觉表现力。

零下40度的寒冬场景布光方案

弗莱德金拒绝使用传统恐怖片的诡异灯光,转而通过真实光源的冷暖对比制造不安感。摄影师欧文·罗兹曼刻意让左侧灯光熄灭、右侧保持明亮,所有光线均源自场景内的实际灯具,营造出阴森的现实主义氛围。

在恶魔呕吐场景中,剧组通过0.5毫米塑料管连接琳达的嘴部与地板下的泵装置。特效师根据粥的稠度控制喷射速度,配合交叉剪辑实现“豌豆汤”的喷发效果。为表现头部旋转,化妆师迪克·史密斯制作真人大小的玩偶,通过塑料管连接烟雾装置增强幻觉。

头部360度旋转的机械装置设计

悬浮场景中,80磅重的琳达身着连接尼龙线的紧身衣,20名工作人员通过布景上方的巨型板子操控其升降。阴影设计巧妙隐藏了线缆,即便在2000年DVD重制时,导演也拒绝用数字技术擦除这些物理痕迹。

在卡拉斯神父附身场景中,弗莱德金通过隐形眼镜分镜拍摄实现恶魔跃迁效果。2000年DVD版中,他运用电脑特效将两个镜头无缝融合,完成了从“未附身”到“附身”状态的视觉过渡。这种传统与数字技术的结合,印证了经典作品的生命力。

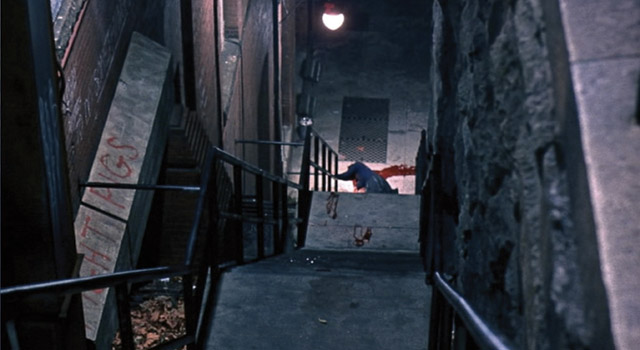

卡拉斯神父坠楼场景的拍摄平台设计

当杰森·米勒从三英尺高窗户跃出的特技镜头,与乔治敦片场30英尺高的真实坠落形成时空呼应。这种对物理极限的挑战,正如导演所言:“我们试图记录一个人从窗户跳下去的真实场景,从头到尾一一展示。”