Jean-Luc Godard(1930-2022):电影界的革新者

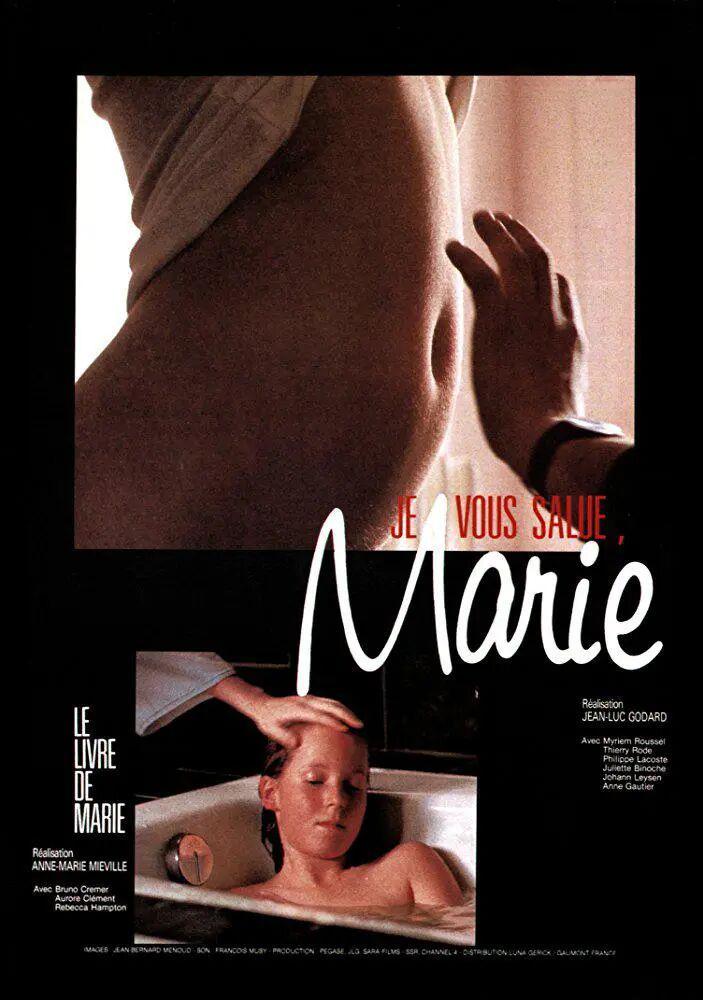

三年前的今天,电影大师让-吕克·戈达尔(Jean-Luc Godard)永远地离开了我们。这位以不直言著称的导演,留下了无数值得深入探讨的作品。与其沉浸在对他的生平综述中,不如通过一部具体的作品,如饱受争议的《向玛丽致敬》(‘Je vous salue, Marie', 1985),来再次感受他那独特的导演魅力。

《向玛丽致敬》:一部引发争议的圣经改编之作

作为有史以来第一部描写约瑟夫与玛丽这段圣母感孕故事的影片,《向玛丽致敬》因其肆意的改编和大量的裸露镜头,遭到了保守天主教人士的强烈抗议。他们指责影片亵渎了宗教信仰,甚至在凡尔赛以暴力方式中止了放映。随后,抗议者手段升级,试图通过法律条例来禁止该片的全境放映。然而,巴黎高等法院在观看此片后,驳回了这项请求。争议并未因此平息,反而延伸至其他国家,德国、巴西和意大利都表明了拒斥的态度。

戈达尔的配乐策略:巴赫与贝多芬的交响

戈达尔在多部作品中都展现了他对音乐的独特运用。在《向玛丽致敬》中,他采用了巴赫的音乐,这与影片搬演自圣经的故事(圣灵感孕)相得益彰。影片开场,一场狂风暴雨中,巴赫的D小调托卡塔与赋格适时奏起,管风琴激昂而尖锐,为影片奠定了基调。而在玛丽的段落,巴赫第一首平均律的清脆与明快,则与玛丽的动作形成了完美的呼应。

影像与音乐的独立单元:戈达尔的实验精神

尽管《向玛丽致敬》有明确的配乐策略,但乐音并不连续,而是强硬地切入切出,时而独立于其他声音,时而混同到人声或者环境声中去。这种处理方式强调了素材的特殊存在,音乐并不只是配乐,更是独立的单元,同时充当着影片节奏的句段功能。这种实验精神在戈达尔的其他作品中也有所体现,如《芳名卡门》中更加极致的音乐运用。

蒙太奇与象征:戈达尔的视觉语言

戈达尔延续了俄派蒙太奇的传统,在《向玛丽致敬》中数次插入月相的变化,配合玛丽手中的篮球和昏黄的落日,带来了各种关于圆的想象。这些元素联系上不时出现的湖水与海水,以及穿行而过的飞机,间接地勾画出受孕(小腹与子宫)的总体印象。而大天使加百列乘坐飞机“下凡”通知玛丽她怀有圣胎的消息,更是对传统圣母领报主题的现代化改编。

平行故事与符号化:戈达尔的叙事技巧

除了圣母玛丽这条主线,《向玛丽致敬》还有一个简短的平行故事。女学生伊娃与她教授神创论相关理论的老师发生私情,随后又分手。这段错误的关系非常符号化,指向了人类偷尝禁果的原罪。这种叙事技巧在安杰利科修士的圣母领报祭坛画中早已出现,前景是圣母领报的情景,左方后景则是亚当与夏娃被驱赶出伊甸园。这种带有宗教色彩的故事与巴赫的音乐相结合,展现了戈达尔对宗教与艺术的深刻理解。

现代性与时代议题:戈达尔的洞察

《向玛丽致敬》不仅取材自圣经故事,还借镜于现实社会。自1978年世界首例试管婴儿在英国诞生以来,体外受精孕育生命的方式与圣母的无染原罪似乎有着某种关联。戈达尔通过影片触碰到了这个时代议题——性和受精到底处于何种关系之中。这项技术一直备受社会关注,而《向玛丽致敬》的激烈表现同样受到了当时的教皇与部分宗教人士的抨击。

互文与致敬:戈达尔的电影库

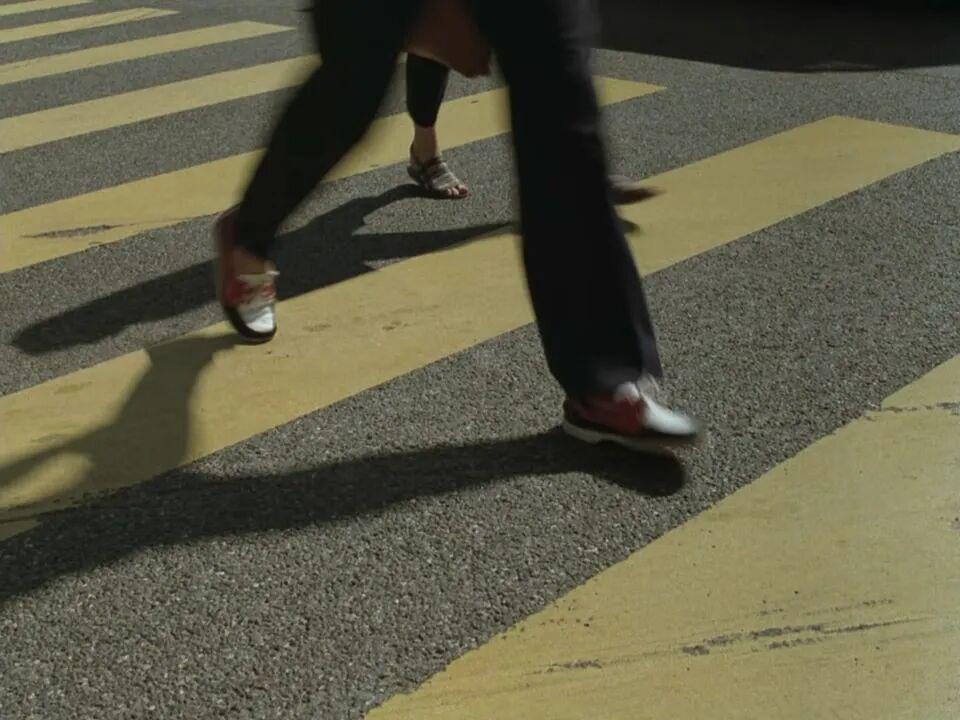

短片《玛丽之书》与《向玛丽致敬》一同发行放映,两者互为互文,展现了戈达尔对电影史的深刻理解和运用。除此之外,影片中还有对希区柯克《火车怪客》的致敬处理。加百列被凸显的花皮鞋,不难让人联想到《火车怪客》的开场。这种致敬不仅体现了戈达尔对前辈导演的尊重,也展现了他对电影语言的熟练掌握。

戈达尔的立场与衣饰象征

在《向玛丽致敬》的结尾,一个略俯视的角度只看到走过路口的行人足部,拼色皮鞋的脚步跟随一双白色高跟鞋的脚步。这种处理方式引发了观众对戈达尔宗教立场的猜测。而玛丽的衣饰上的红、白、蓝三色难以统一,这种不和谐指向结尾的黑色。外界带来的摇摆终要被决断,在世俗与圣务之间,玛丽最终回归到了普通人的生活。

结语:戈达尔的月亮作用

戈达尔在电影界的地位无可替代。他有时依赖过往建立的小宇宙,如“崇高三部曲”中的《受难记》、《芳名卡门》及本片《向玛丽致敬》都启用鲁塞尔演出角色;又有时依赖他熟悉的电影史,引用希区柯克、爱森斯坦或德莱叶的处理。最终,他都要回到电影最基本的材料上,在折射他者的同时,掺入自己的光芒。

/The End/