当《小丑》的片尾字幕缓缓升起,那种压抑到窒息的观影体验仍萦绕心头。菲尼克斯用骨瘦如柴的身躯与癫狂的面部表情,将一个边缘人的崩溃演绎得淋漓尽致。这部斩获金狮奖与奥斯卡影帝的杰作,不仅开创了暗黑系电影的新范式,更让无数影迷开始寻找同类题材的经典之作。以下10部电影,或以社会批判为刃,或以人性深渊为镜,共同构建起一个比哥谭更真实的黑暗宇宙。

《赤裸裸》(1993)

这部英国黑白电影堪称暗黑喜剧的鼻祖。戴维·休列特饰演的约翰尼游荡在伦敦街头,用荒诞的幽默对抗社会的虚伪。导演迈克·李用手持镜头捕捉90年代英国青年的迷茫,当主角在派对上突然脱光衣服时,整个社会的伪装也随之崩塌。这种"用笑声掩盖尖叫"的表达方式,与《小丑》中亚瑟在脱口秀舞台上的崩溃形成奇妙互文。

《克里斯汀》(2016)

根据真实事件改编的这部作品,将镜头对准1974年美国新闻界的至暗时刻。丽贝卡·豪尔饰演的克里斯汀·查伯克在直播中举枪自尽的场景,与《小丑》中亚瑟在电视节目里的爆发形成残酷呼应。当女主在化妆间对着镜子练习微笑时,我们看到的不仅是新闻主播的职业困境,更是整个社会对个体精神健康的漠视。

《热天午后》(1975)

阿尔·帕西诺在这部西德尼·吕美特执导的经典中,将银行劫匪桑尼演绎成70年代美国的缩影。当他在烈日下对着人群大喊"阿提卡!阿提卡!"时,这场原本荒诞的抢劫案瞬间升华为对社会暴力的控诉。导演托德·菲利普斯曾公开承认,《小丑》中亚瑟持枪走上街头的场景,正是对这部电影的致敬与重构。

《闪灵》(1980)

库布里克用缓慢推进的镜头语言,将杰克·尼科尔森饰演的作家推向疯狂深渊。当他在酒店走廊举着斧头破门而入时,那种逐渐侵蚀的孤独感与《小丑》中亚瑟在楼梯间的舞蹈形成恐怖共鸣。两部作品都证明:当社会系统失效时,个体的崩溃将演变为集体性的精神瘟疫。

《笑面人》(1928)

这部默片时代的杰作,预言了后世所有"小丑式"角色的悲剧命运。康拉德·韦特饰演的格温普兰因皇家实验被迫保持永恒微笑,这种生理与心理的双重撕裂,比任何台词都更具冲击力。当他在雪地中抱着死去的爱人时,那张被冻住的笑脸成为电影史上最震撼的视觉隐喻之一。

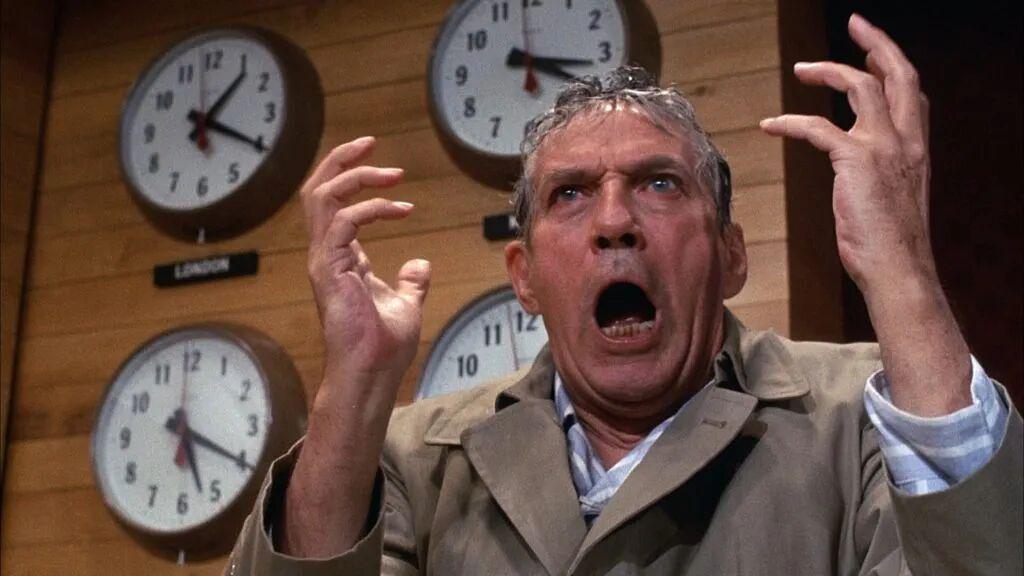

《电视台风云》(1976)

帕迪·查耶夫斯基的剧本预言了媒体时代的疯狂。彼得·芬奇饰演的新闻主播在直播中喊出"我受够了"的瞬间,与《小丑》中亚瑟在电视节目里的爆发形成跨时空对话。当媒体将个体痛苦转化为娱乐产品时,两部作品都揭示了同一个真相:在流量至上的时代,真相与人性都是最先被牺牲的祭品。

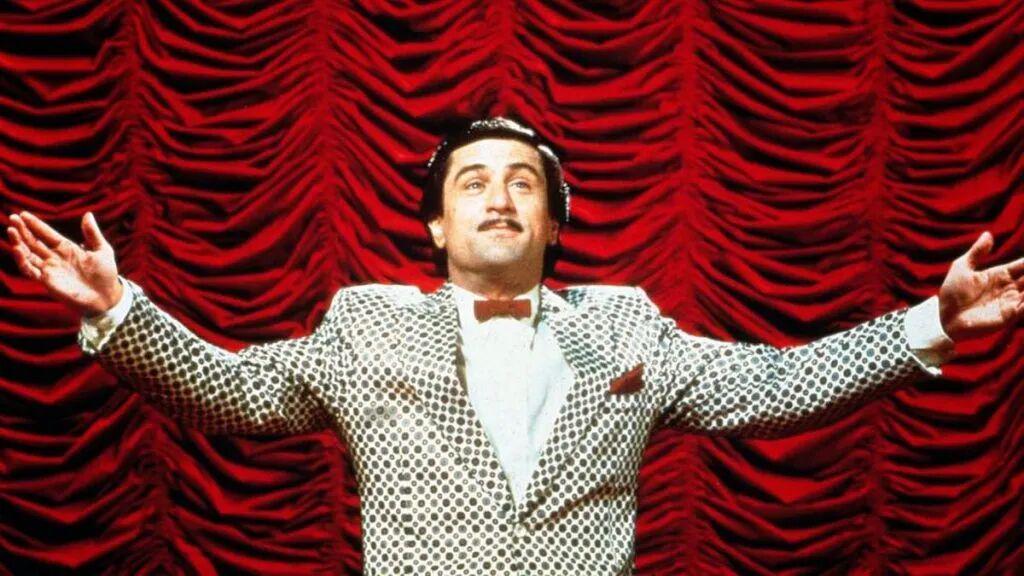

《喜剧之王》(1983)

罗伯特·德尼罗在这部马丁·斯科塞斯执导的作品中,将追星族的偏执演绎到极致。当他举着玩具枪冲进电视台时,那种为梦想不惜一切的疯狂与《小丑》中亚瑟的蜕变如出一辙。两部作品都证明:当社会拒绝给予个体存在感时,暴力将成为最直接的自我证明方式。

《蝙蝠侠:黑暗骑士》(2008)

希斯·莱杰的小丑已成为流行文化的永恒符号。当他在医院引爆炸弹时,那种将混乱视为艺术的癫狂,与菲尼克斯版小丑在楼梯间的舞蹈形成完美闭环。诺兰用三部曲构建的哥谭宇宙,与《小丑》的独立叙事共同完成了一个命题:当系统腐败到极点时,疯子反而成为最清醒的观察者。

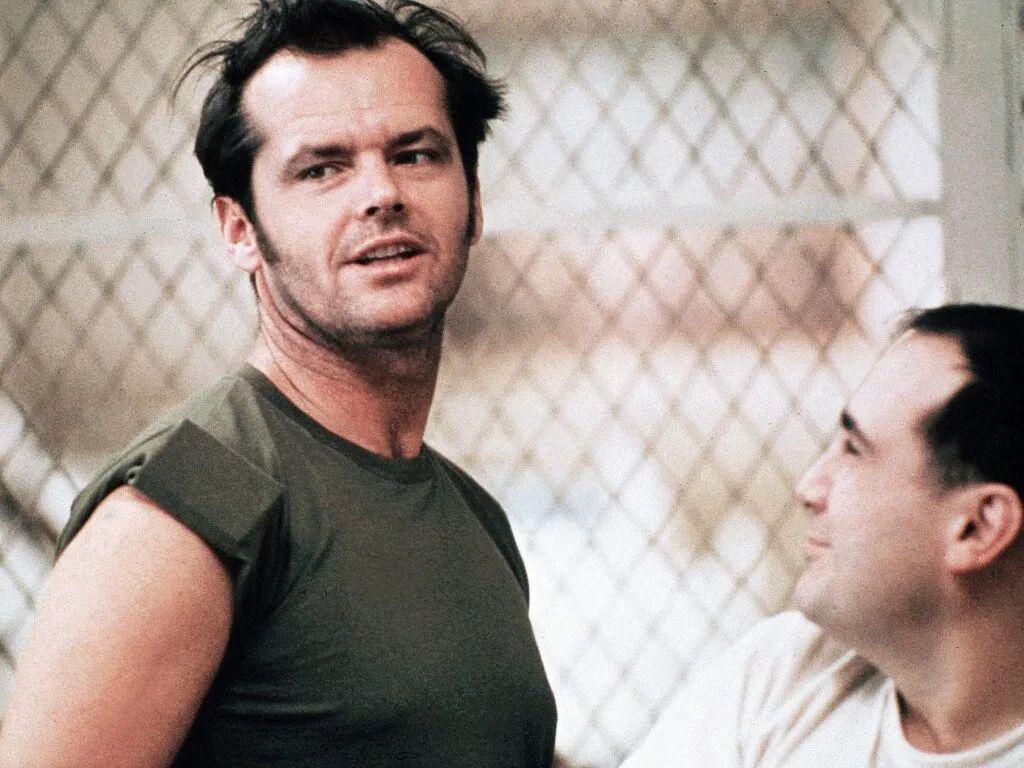

《飞越疯人院》(1975)

杰克·尼科尔森在这部奥斯卡最佳影片中,将反抗者麦克墨菲塑造为体制的掘墓人。当他砸碎窗户冲向自由的瞬间,与《小丑》中亚瑟最终的大笑形成精神共鸣。两部作品都揭示了同一个真理:当正常成为一种病态时,疯狂反而成为最健康的生存方式。

《出租车司机》(1976)

罗伯特·德尼罗在马丁·斯科塞斯的镜头下,将越战老兵特拉维斯的孤独演绎得令人窒息。当他对着镜子练习"你在跟我说话吗"时,那种即将爆发的暴力倾向与《小丑》中亚瑟的蜕变轨迹完全重合。两部作品都证明:当社会无法提供存在意义时,个体将自行创造毁灭性的救赎方式。

从伦敦街头到哥谭地下,从70年代的新闻直播间到库布里克的恐怖酒店,这10部电影共同构建了一个关于崩溃的谱系。当菲尼克斯在领奖台上说"为那些感到被社会遗弃的人发声"时,他不仅是在谈论《小丑》,更是在向整个暗黑电影传统致敬。这些作品提醒我们:在光鲜亮丽的表面之下,永远涌动着即将爆发的黑暗浪潮。