作者:乔纳森·罗森鲍姆

译者:易二三

校对:覃天

来源:The Guardian(2002年9月21日)

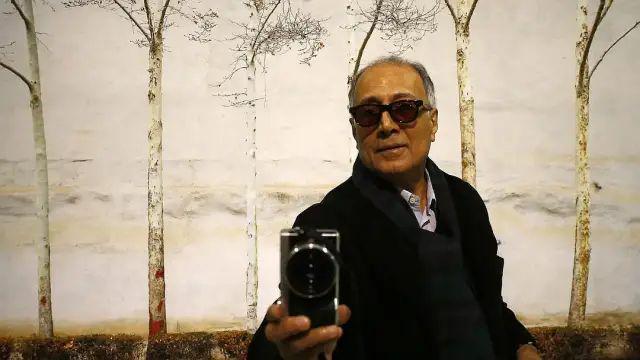

阿巴斯·基亚罗斯塔米在1970年至1982年间创作的八部短片,堪称检验影评人专业素养的独特试金石。这些作品虽在伊朗本土未引发广泛关注,却因其对电影语言的实验性探索,成为理解导演后续国际声誉的重要基石。

冷门作品的独特价值

这些短片在伊朗电影生态中始终处于边缘地位,若非阿巴斯后续凭借《何处是我朋友的家》《樱桃的滋味》等长片斩获国际声誉,这些作品可能永远被埋没。它们的存在恰恰印证了电影评论的局限性——当我们将「世界电影」简化为被媒体热炒的商业大片时,真正具有艺术价值的作品往往被忽视。

阿巴斯的创作轨迹始于商业艺术领域:20世纪60年代他从事海报设计、电视广告制作,后转向电影片尾字幕设计。1969年,在曾任职的广告公司老板(时任伊朗儿童和青年智力发展研究所主管)邀请下,他开始为该机构创作教育短片。这段经历催生出兼具实验性与娱乐性的独特电影语言。

教育短片的实验性突破

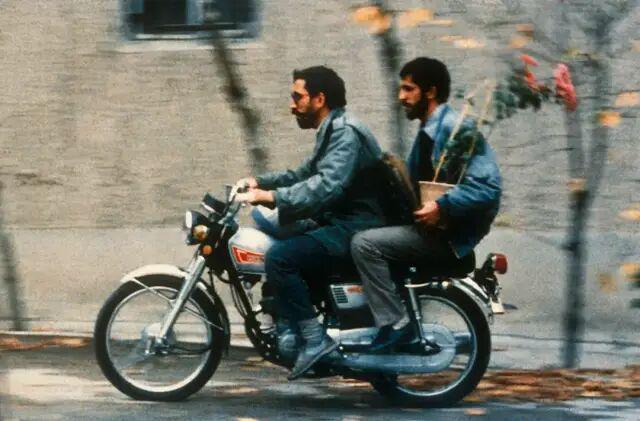

《面包与小巷》(1970)以弟弟的真实经历为蓝本,配乐采用披头士乐队《生活在继续》的爵士版本,讲述小男孩与恶犬的对峙;《课间休息》(1972)通过男孩打破窗户被逐出教室的叙事,展现走廊尽头字幕卡设计的视觉巧思。这些作品虽被归类为教育片,却突破传统说教框架,融入布莱希特式戏剧的反思性。

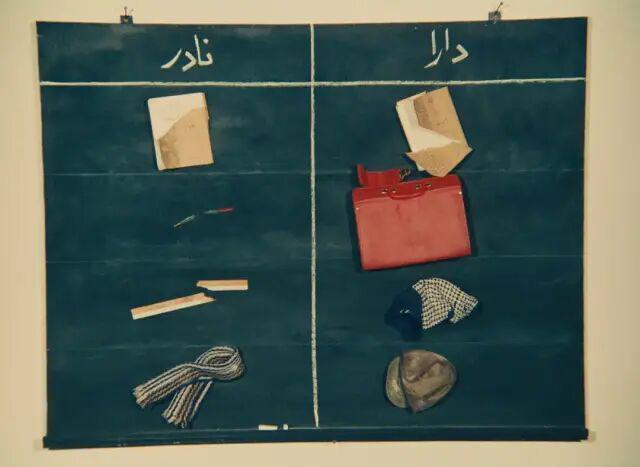

在《一个问题的两种解决方法》(1973)中,阿巴斯采用罗伯特·布列松式的极简美学,通过折断铅笔、撕裂衬衫等道具,呈现两个男孩处理冲突的差异。镜头始终聚焦「事发现场」,配合画外音解说,最终提出修复破损本子的第二种解决方案。这种叙事策略在后续长片《橄榄树下的情人》(1994)中发展为对非专业演员的重复排练实验。

形式原则的持续演进

重复与对比作为核心形式原则,贯穿阿巴斯的创作生涯。短片《有序或无序》(1981)通过男孩们离开教室与成年人驾车穿越德黑兰的平行剪辑,构建秩序与混乱的哲学对话;长片《何处是我朋友的家》(1987)则将蜿蜒山路转化为重复奔跑的视觉母题。

这种对「问题镜头」的偏爱,使阿巴斯与约翰·卡萨维蒂、克里斯·马克等导演形成艺术共鸣。他们拒绝提供确定性答案,转而用长镜头引发观众思考。例如《樱桃的滋味》(1997)中,中年男子反复请求陌生人在其自杀后埋葬自己的请求,构成存在主义式的死亡寓言;《随风而逝》(1999)通过记者反复上山接听手机的动作,解构现代通讯技术的荒诞性。

从教育片到艺术片的跨越

阿巴斯为伊朗儿童和青年智力发展研究所创作的最后两部作品,已显露国际艺术片的雏形。《特写》(1990)通过伪纪录片形式,模糊真实与虚构的界限;《生生长流》(1992)则以地震灾区采访为框架,探讨电影与现实的关系。这些创作理念在2002年的《十段生命的律动》中达到极致——导演完全隐身幕后,仅通过按铃指挥各场戏的衔接,将电影创作转化为足球教练般的战术指导。

当20世纪70年代影评人将世界电影版图局限于欧美日时,阿巴斯的早期短片已预示着第三世界电影的崛起。如今面对信息爆炸的电影市场,我们或许仍如当年般,错过了许多未被宣传机器包装的真正杰作。