在故宫博物院建院百年之际,一部备受瞩目的纪录片《我们的故宫》近日正式上线,引发广泛关注。11月13日,国家广电总局特别为该纪录片举办了研讨会,主创团队、故宫工作人员以及众多专家学者齐聚一堂,共同分享了在故宫拍摄纪录片的难忘经历,并揭开了故宫那些鲜为人知的隐秘角落。

从养心殿复陈工作看起:揭秘故宫的“取舍之道”

《我们的故宫》已播出的内容涵盖了五个精彩篇章,包括《走进朋友圈的故宫》《走向世界的故宫》《时光里的修复》《人群中的守护》以及《会讲故事的故宫》。这些篇章从不同角度讲述了故宫的数字化进程、国际影响力、文物修复技艺、保护与开放的平衡之道,以及百年展中展出的珍贵文物等故事。

《我们的故宫》剧照

纪录片中,通过对故宫工作人员的深入访谈和跟随他们的探秘之旅,观众得以窥见这座六百年宫殿群中的隐秘角落。养心殿作为故宫最受关注的区域之一,经过近十年的精心修缮和复陈工作,终于以原状陈设的面貌重新向公众开放。纪录片详细呈现了这次复陈背后的复杂“取舍之道”。故宫博物院宫廷历史部文明主任透露,最初策划时曾计划展出撤陈时的1800多件文物,但考虑到古老的宫殿并非现代化展厅,无法为所有文物提供安全的展览环境,最终只复陈了1400多件。

养心殿复陈

文明主任还透露,在纪录片拍摄时,“如果我们想要120件文物,就会给库房180件的单子。”这句话揭开了文物展出的隐秘规则——策展团队与文物管理部门需要基于各自的立场进行反复沟通、删减挑选。而被“淘汰”的文物,并非不够珍贵,而是有的需要休养,有的则需要更适宜的展览条件。复陈现场,文物管理处、工程管理处、文保修复部等多个部门有序入场,一个房间接一个房间完成陈设,这种多部门协作的细节,外人很难窥见,但在纪录片中得到了完整记录。

复陈后的养心殿

养心殿的复原逻辑也被纪录片揭示——不是还原某个固定年份的样貌,而是根据各个房间在历史上最有名的瞬间进行复原。这种“决定性瞬间”的复原理念,让观众在每个房间都能触摸到不同时期的历史痕迹,清早期的简约、中期的繁盛、晚期的内敛,在空间中次第展开。

数字故宫:科技与文化的完美融合

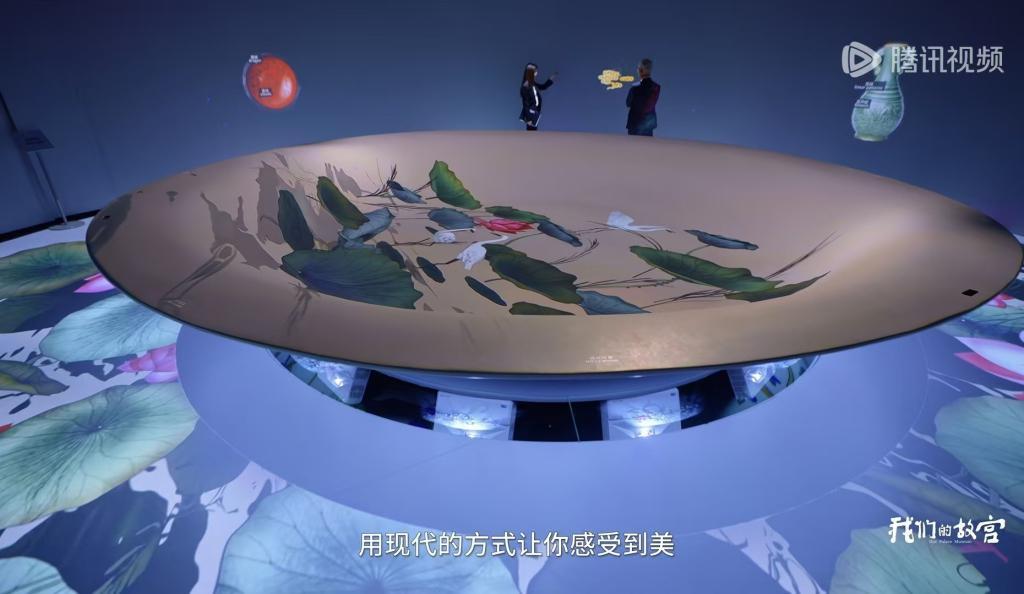

在很多观众眼中,数字故宫可能只是手机里的小程序或网上的高清图片。然而,在纪录片中,观众可以看到数字背后的“战场”。故宫博物院数字与信息部承担着186万件套文物的数字化工作,这是一项庞大而琐碎的工程。数字化不是简单地给文物拍照,而是要通过三维扫描、高精度建模等技术手段,还原文物的每一个细节——青铜器的纹路、古画的笔触、瓷器的釉色,都要精准呈现。为了让观众在没有讲解员的情况下也能自主探索,故宫博物院的团队还在数字展中加入了互动设计,根据观众的手心温度和心率,匹配专属的故宫颜色。

数字化故宫

文物背后的“人情故事”:故宫与普通人的情感连接

故宫的隐秘角落不仅藏在建筑与技术里,也藏在文物背后的人情故事中。纪录片中呈现的关于文物捐献的故事,让人们看到故宫与普通人的深厚情感连接。建院百年来,故宫共接受了七百多人次的捐献,累计达3.5万件文物。郑振铎、张伯驹、孙瀛洲等收藏家以及普通的河南农民何刚,都将价值连城的文物捐给故宫,只为让这些国宝能得到更好的保护,并为世人所瞩目。这些捐献的文物,很多都藏在库房里,没有机会展出,但它们同样是故宫的重要组成部分。

何刚捐赠的文物

那些不为人知的工作人员也构成了故宫的隐秘风景。早晨五点就开始工作的保洁员,用扫帚唤醒沉睡的宫殿;深夜仍在巡逻的安保人员,守护着文物的安全;在库房里默默整理档案的研究员,让尘封的历史重见天日。纪录片的镜头也捕捉到这些身影,让他们成为“我们的故宫”的重要一员。

故宫文化的国际影响力:从北京红墙到港澳地区

如今,故宫的文化版图早已跨越了北京的红墙,延伸到了港澳地区。香港故宫文化博物馆常年展出北京故宫的珍贵文物,却有着截然不同的呈现方式——以国际化、创新化的视角解读紫禁城的历史。

香港故宫文化博物馆

纪录片创作:故宫是每个人的生活现场

研讨会中,《我们的故宫》纪录片创作团队也分享了拍摄与创作的故事。以往的故宫题材纪录片,或聚焦宏大的帝王历史,或专注文物的修复细节。而《我们的故宫》监制朱乐贤分享道,纪录片以记者的视角切入,让镜头跟随她的脚步,捕捉那些鲜活的日常:早晨开门洒水的保洁员、默默修复文物的工匠、游人驻足凝望的瞬间。这种在场感让故宫摆脱了静止的标本形象,成为人与历史持续对话的空间。在采访中,当被问及“心目中的C位文物是什么”时,每位故宫人都给出了不同答案,这种多样性恰恰印证了故宫文化的丰富内涵,“故宫不再是被顶礼膜拜的辉煌象征,而是我们每个人的生活现场。”

故宫工作人员在临摹古画

对于故宫的工作人员们,镜头也没有将他们塑造成扁平的工匠精神的符号,而是深入他们的工作与思考。文物修复师会为AI技术的发展彻夜难眠,担心传统技艺被取代;策展人与文物管理者为了“让文物活起来”与“让文物活下去”反复博弈;数字部门的工作人员则用科技为文物注入新的生命力。这些真实的矛盾与坚守,让故宫人的形象立体而鲜活。

撤陈后的养心殿

拍摄故宫,技术不仅是辅助,更是实现叙事目标的关键。故宫的很多区域对拍摄有严格限制,光线、拍摄时间都受到约束。为了捕捉养心殿复陈的珍贵过程,拍摄团队需要在有限的时间内完成多部门协作的记录,镜头既要展现文物陈设的细节,也要捕捉工作人员的默契配合。在数字故宫的拍摄中,团队运用特殊镜头,将三维扫描、虚拟漫游等技术过程直观呈现,让观众看到了186万件文物数字化背后的艰辛。

《我们的故宫》纪录片