当其他谍战剧仍在比拼特工身手时,《沉默的光荣》却将镜头对准了国民党情报系统内部的权力绞杀场。这部以1948年国统区为背景的谍战剧,通过展现二厅与保密局的明争暗斗,意外揭示了情报战中最隐秘的生存法则——敌人内部的派系倾轧,往往比任何伪装都更能保护地下工作者。

该剧最颠覆性的创作,在于将国民党情报系统的内部矛盾作为核心叙事线索。剧中二厅与保密局为争夺"抓共谍"的功劳,不惜互相栽赃、设置陷阱。这种看似荒诞的权力游戏,恰恰成为我方情报人员最有效的保护伞。历史学者邓野在《国民党政权崩溃前的内部倾轧》中记载,1948年军统与中统的内耗已严重到"调查共谍需先过内部审查关"的地步,这与剧中吴石利用派系矛盾脱身的情节形成巧妙互文。

剧中段退之这个角色极具代表性。这个被体制异化的职业军人,既非传统意义上的反派,也非脸谱化的好人。编剧参考真实历史人物侯腾的生存困境,通过他被迫在派系夹缝中周旋的细节,展现了那个时代官场的生存哲学。当他在"海东青泄密案"中被迫协助吴石查案时,这种被迫的同盟关系,恰恰印证了沈醉在《军统内幕》中揭示的情报系统生存法则:"在猜忌链中,敌人有时比朋友更可靠。"

"海东青泄密调查"堪称全剧高潮。当吴石被软禁审查时,他精准戳中二厅与保密局的命门:"若保密局立功,二厅还有存在必要吗?"这句台词背后,是编剧对国民党情报系统权力结构的深刻洞察。历史档案显示,1948年国防部二厅因业务重叠,确实与保密局爆发过激烈冲突,这种制度性矛盾成为吴石脱身的关键。

剧中谷正文与吴石的对比极具象征意义。前者将谍战视为权力游戏,后者则秉持"虽千万人吾往矣"的信念。这种信仰与虚无的较量,在公开史料中能找到真实注脚——真实历史中的谷正文确实以心狠手辣著称,而吴石原型则因坚守信仰最终牺牲。编剧通过这种对比,将谍战剧的立意提升至人性与信仰的哲学层面。

这部充满历史厚重感的作品,竟出自90后编剧团队之手。他们摒弃说教式叙事,通过聂曦与吴石的师生情,将宏大历史转化为个体记忆。编剧张玉坦言:"因为我们每个人生命中都遇到过老师。"这种创作理念,让"千万人吾往矣"从课本名言变为连接古今的情感纽带。

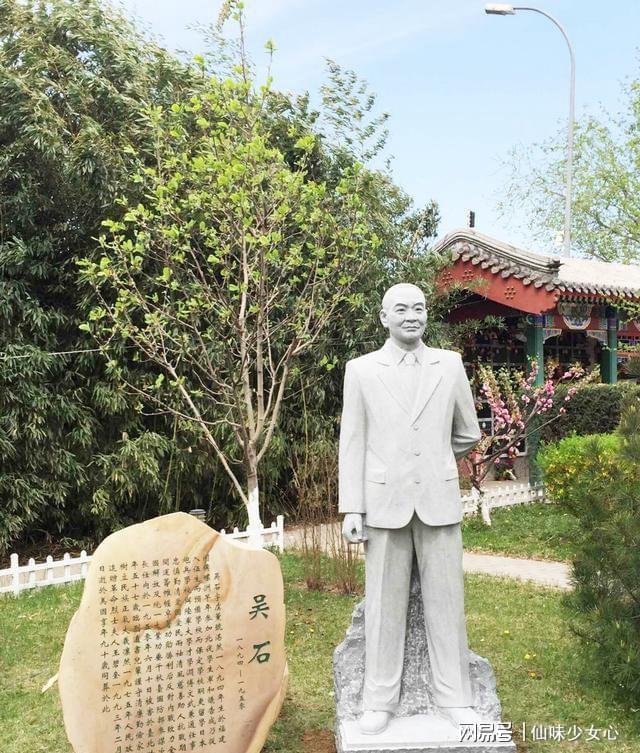

创作团队曾赴西山森林公园瞻仰烈士雕像,但他们的承诺出人意料:"我不配向他们承诺什么。"这种看似疏离的态度,实则蕴含对历史的敬畏。他们选择用最朴素的方式坚守初心——"把这个故事写完做完,让更多人了解,直到遇到不可更改的阻挠为止。"

《沉默的光荣》真正打动观众的,是其构建的真实权力生态。剧中展现的派系倾轧、制度性内耗、利益交换等现象,在当代职场、商业竞争乃至国际关系中都能找到投影。当吴石在权力绞杀场中坚持"只做对的事"时,这种选择跨越时空引发共鸣。

该剧启示我们:在复杂权力结构中,真正的生存智慧不在于精通算计,而在于坚守本心。正如编剧团队用作品证明的——历史叙事可以充满戏剧张力,但必须对真相保持敬畏;革命题材可以创新表达,但信仰内核不容消解。

看完这部剧,或许我们该思考:在现实中的权力场域里,是选择随波逐流,还是像吴石那样,即便身处黑暗仍要寻找光明?这个问题的答案,可能就藏在你我每一次面对选择时的初心之中。