一年前,雷军凭借“老婆是初恋、身高一米八、最落魄时银行卡里仍有40亿”等标签,将小米汽车推上流量巅峰,成为舆论焦点。当小米汽车以21.59万元的定价震撼市场时,雷军“最懂消费者”的形象深入人心,流量效应甚至超越明星,助力小米汽车快速实现盈利。

然而,当小米汽车与雷军深度绑定后,流量红利背后的风险逐渐显现。曾经靠真诚人设赢得的信任,正因一系列争议事件面临考验。

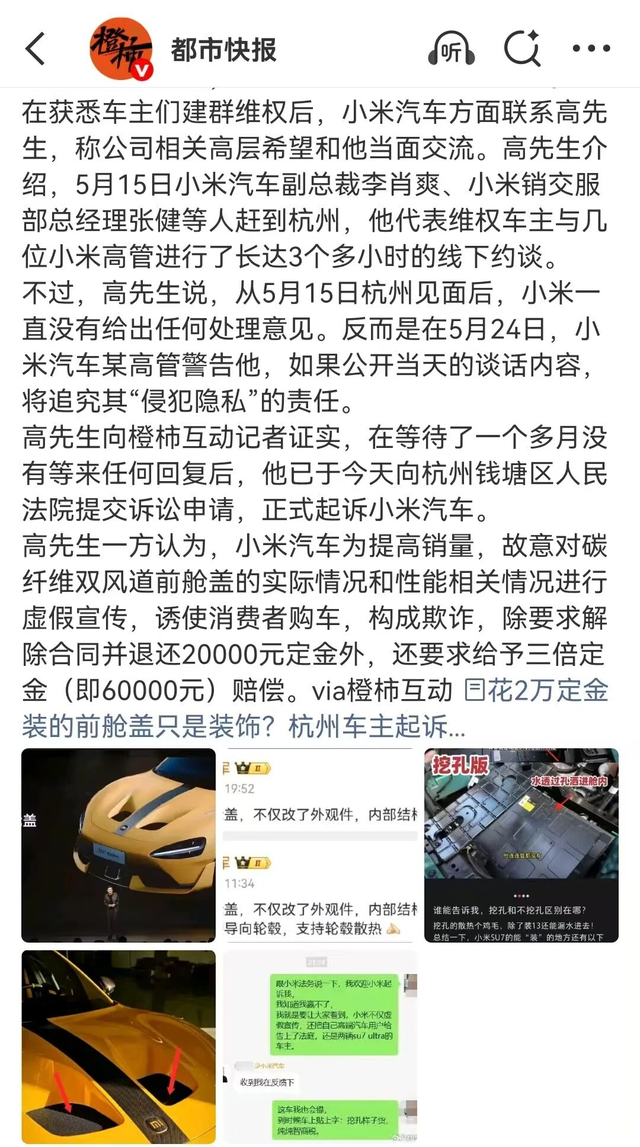

今年5月,小米SU7 Ultra车主集体维权事件将小米汽车推上风口浪尖。部分车主指控新车宣传与实际不符,要求退车,尤其是选装4.2万元“碳纤维双风道机盖”的车主发现,所谓“赛车级碳纤维、双风道空气动力学设计、辅助散热、提升下压力”等功能,实际内部结构与普通版几乎无异。

图源:小红书

汽车博主实测发现,挖孔下方风道极小,且未连接散热系统或下压力结构,宣传的“双风道前舱盖”或涉嫌虚假宣传。车主们认为交了“智商税”,要求退车。小米汽车承认信息表达不清晰并道歉,提出两个补偿方案:未交付订单可改回铝制机盖,已提车车主送2万积分。但这一方案进一步激怒车主,100多位车主以虚假宣传为由起诉小米,要求退还2万元定金并赔偿三倍。

图源:微博

案件开庭后,小米法务部提交84页证据材料,核心观点包括:一是引用雷军公开说法,称其多次在发布会和直播中“劝退”消费者,已尽提醒义务;二是强调量产机盖仅参照原型车设计,宣传内容未写入购车合同,不构成违约。其中,“雷军不懂结构,提醒后改了”的表述引发争议。作为小米汽车的最大背书,雷军此番被法务“甩锅”,令消费者感到寒心。

图源:微博

汽车作为大宗消费品,消费者决策周期长、金额大,信任成本极高。一旦信任被破坏,修复难度极大。曾经忠实的“米粉”如今成为最失望的群体,而潜在买家也在观望中变得更加谨慎。

与法务争议形成鲜明对比的是,小米集团发布的第三季度财报表现亮眼。总营收达1131亿元,同比增长22.3%;经调整净利润113亿元,同比增长80.9%。其中,智能电动汽车和AI等创新业务增速最快,营收290亿元,同比增长199.2%;净利润7亿元,首次实现季度盈利。作为核心组成部分,小米智能电动汽车业务当季营收283亿元,10月在我国SUV销量排行榜上位居第一。

图源:小米微博

小米汽车用一年时间实现盈利,成为新势力品牌中的“黑马”。第三季度新车交付超10万台,前三季度累计交付突破26万台。小米集团总裁卢伟冰透露,预计本周将完成全年35万台的交付目标,12月交付量预计保持高位。然而,小米对2026年预期谨慎,认为毛利率可能下降。

手机业务表现稳健,第三季度收入460亿元,同比增长1.6%,出货量4330万台,国内销量排名第二。小米17系列首月销量同比增长约30%,其中Pro和Pro Max占比超80%。前三季度研发投入235亿元,研发人数创历史新高,三季度研发投入91亿元,预计全年投入超300亿元。截至2025年9月30日,研发人员总数达24871人。

图源:小米

双11期间,小米全渠道累计支付金额突破290亿元,表现抢眼。雷军发文感谢消费者支持,但资本市场反应冷淡。财报发布后,小米集团港股早盘跌破40港元关口,最低跌至38.22港元,截至19日收盘报38.82港元,跌幅4.81%。

小米汽车通过营销策略和雷军的个人号召力,成功实现品牌快速破圈,用一年时间达到其他品牌三五年才能实现的市场认知度。然而,随着新能源汽车市场进入成熟阶段,消费者关注焦点已从品牌故事转向产品力本身,包括质量、性能、安全性和交付体验。

图源:微博

小米汽车需要的不仅是销量突破,更是品牌价值和用户信任的长期积累。雷军或许需考虑逐步完成与小米汽车的“软切割”,将消费者信任焦点从个人转移到品牌本身。过去,许多初创企业依赖创始人IP快速破圈,但随着规模扩大,品牌与创始人IP的切割成为必然趋势。对于小米汽车而言,这一过程已迫在眉睫。

作者 | 高飞