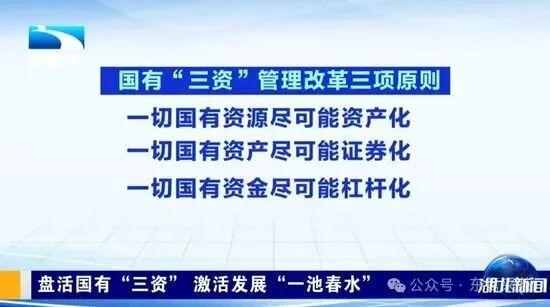

近期,财经圈内关于国有资产三化的讨论热度持续攀升。湖北省率先提出的这一政策,被部分人视为地方救市的创新举措,也有人担忧其可能带来的风险,甚至误解为“私有化”。那么,国有资产三化究竟是什么?它又将如何影响我们的生活?本文将用通俗易懂的语言,为您揭开这一政策的神秘面纱。

国有资产证券化并非新概念,但湖北省长此次提出的“一切尽可能”的激进表述,无疑显示了地方政府的迫切需求。那么,地方政府为何如此急于通过国有资产证券化、金融化、杠杆化来筹集资金呢?

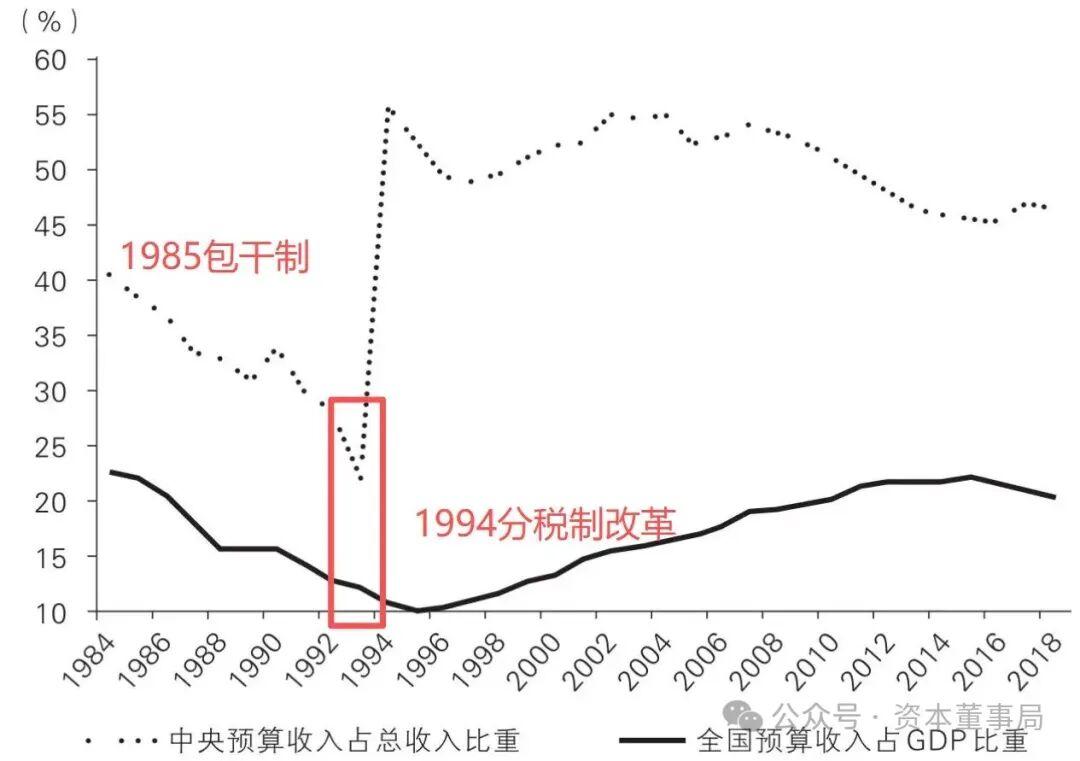

这背后,是几十年财政逻辑演变的结果。1994年的分税制改革,将税收分为中央税、地方税和共享税,其中增值税这一地方主要收入来源,改革后中央拿走75%,地方仅留25%。然而,地方政府的支出责任并未减少,建学校、修医院、搞基建、招商引资等都需要大量资金。

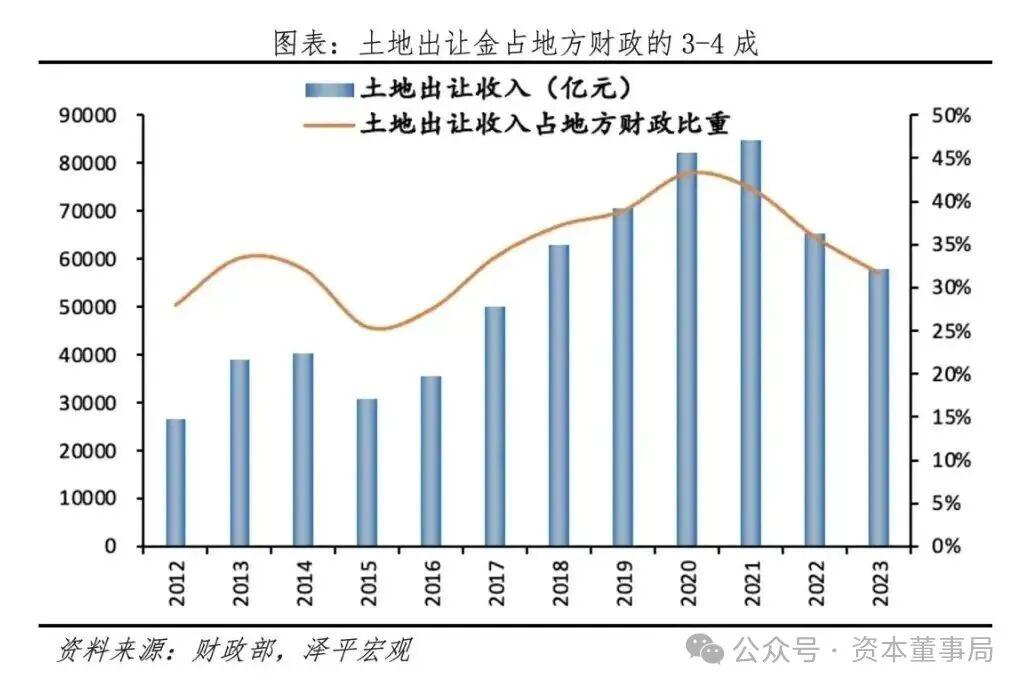

面对资金缺口,地方政府曾将希望寄托在土地上。1998年商品房时代的到来,加上农地转建设用地的规定,让土地成为了地方的“提款机”。从直接卖地到“土地金融”,地方政府通过城投公司抵押土地贷款,再投资开发,形成了“购地-抵押-开发-升值”的闭环。然而,随着房地产市场的萎缩,这一模式难以为继。

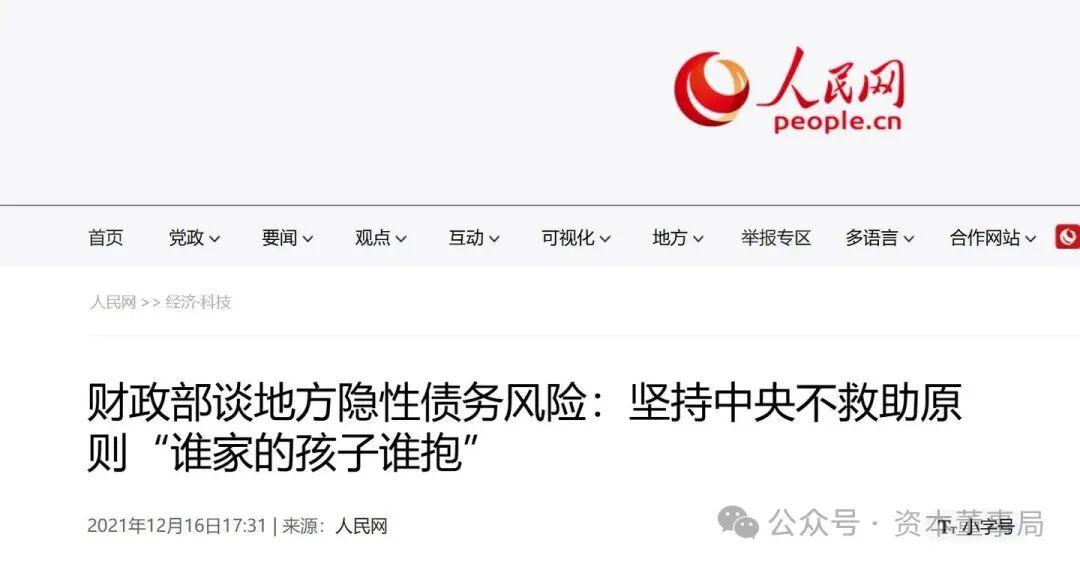

如今,地方债压力巨大,中央又明确表示不兜底。在此背景下,国有资产三化成为了地方政府的“自救招”。

地方政府手中仍握有不少“家底”,如郊区的矿山、江边的旧码头、市中心的老办公楼等。这些“死资产”如何盘活?国有资产三化提供了答案。

1. 资源资产化:将无用资源转化为可生钱的资产。如武汉青山江滩的改造,从堆砂石的堤防变为“城市客厅”,吸引了大量商家和新人拍婚纱照,实现了资源变现。

2. 资产证券化:将大块资产拆分成小块,让更多人参与接盘。如湖北洪山的人工智能大厦,从半死不活的商场变为科创园,租金收益被打包成金融产品,供机构和个人投资者购买。

3. 资金杠杆化:借用社会资金办事,实现共赢。如湖北文旅集团将闲置公房改造成养老中心,政府出房子,企业出运营资金和护工,赚了钱两家分。

1. 股市投资:今年A股的上涨,部分原因在于“化债牛”。国有上市公司股价的抬高,有助于后续更大规模的证券化。投资者应关注国家力推的“新质生产力”领域,如新能源车、半导体、人工智能等。

2. 购房决策:房地产的黄金时代已过去,未来它更多是用来住的。除非是核心城市的核心地段,否则不建议投资房产。三四线城市的老破小、远郊区的超高层,风险较大。

3. 职业选择:随着城投公司违约增多,相关行业会收缩。而能盘活资产的岗位,如资产评估师、国资项目运营经理、养老中心护工、科创园招商专员等,将迎来更多机会。

国有资产三化并非灵丹妙药,它本质上是“寅吃卯粮”,透支未来收益来还债。然而,在当前通缩压力下,这一模式或许能带来一定的经济刺激。对于普通人而言,关键在于理解政策趋势,把握机遇,同时防范风险。

避免被“改革”名头下的利益输送所蒙蔽,现在监管越来越严,每笔交易都要公开账本。在参与国资金融产品时,务必摸清底层资产,别光盯着数字忽略了风险。

国有资产三化政策正在推进,它将深刻影响我们的经济生活。作为普通人,我们应积极理解政策,把握机遇,同时保持警惕,防范风险。只有这样,我们才能在这场变革中立于不败之地。