“两个纠缠粒子,即便相隔亿万光年,一个状态改变,另一个会瞬间响应”——这种被爱因斯坦称为“鬼魅般超距作用”的量子纠缠现象,自诞生以来便笼罩着一层神秘面纱。许多人将其误解为“超光速通信”或“心灵感应”,但当我们剥开表象,会发现量子纠缠的本质并非违背物理常识的“魔法”,而是量子世界区别于宏观世界的底层逻辑:它是微观粒子量子态“不可分割”的体现,是量子非局域性与叠加态共同作用的必然结果。

要理解量子纠缠的本质,首先需要打破一个常见的认知误区:它并非粒子间存在某种“超距信号传递”。1935年,爱因斯坦、波多尔斯基和罗森提出著名的“EPR悖论”,试图通过量子纠缠证明量子力学的“不完备性”。他们假设:若两个电子形成纠缠态,分别被送往地球和织女星(相距约25光年),当测量地球电子的自旋为“上”时,织女星的电子自旋会立刻变为“下”。若这一过程依赖“信号传递”,则信号速度将远超光速,直接违背相对论。

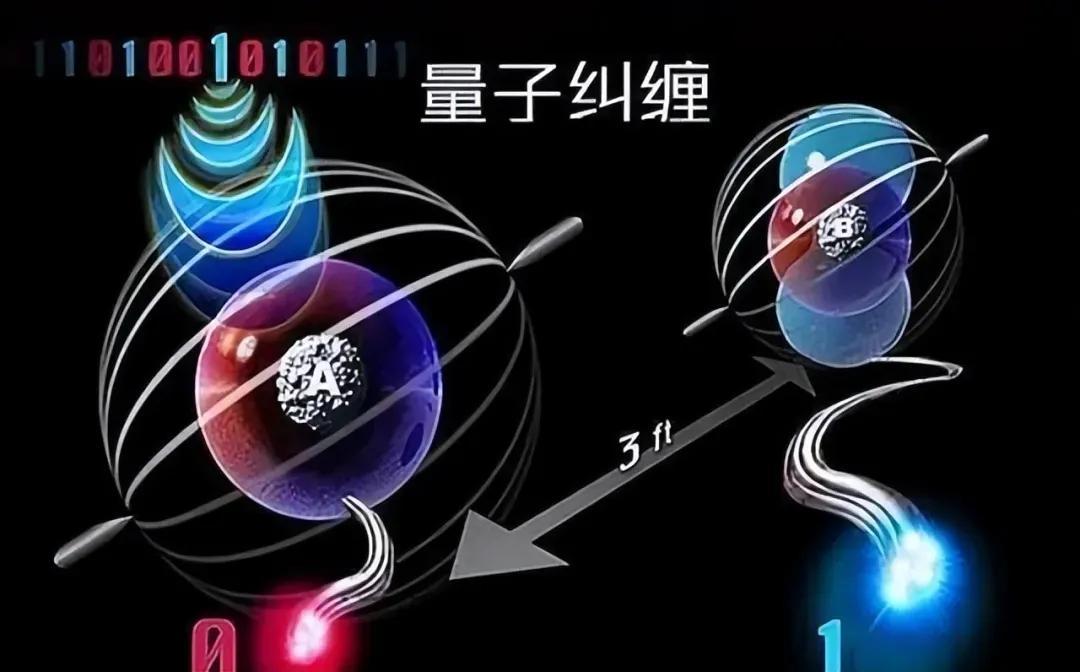

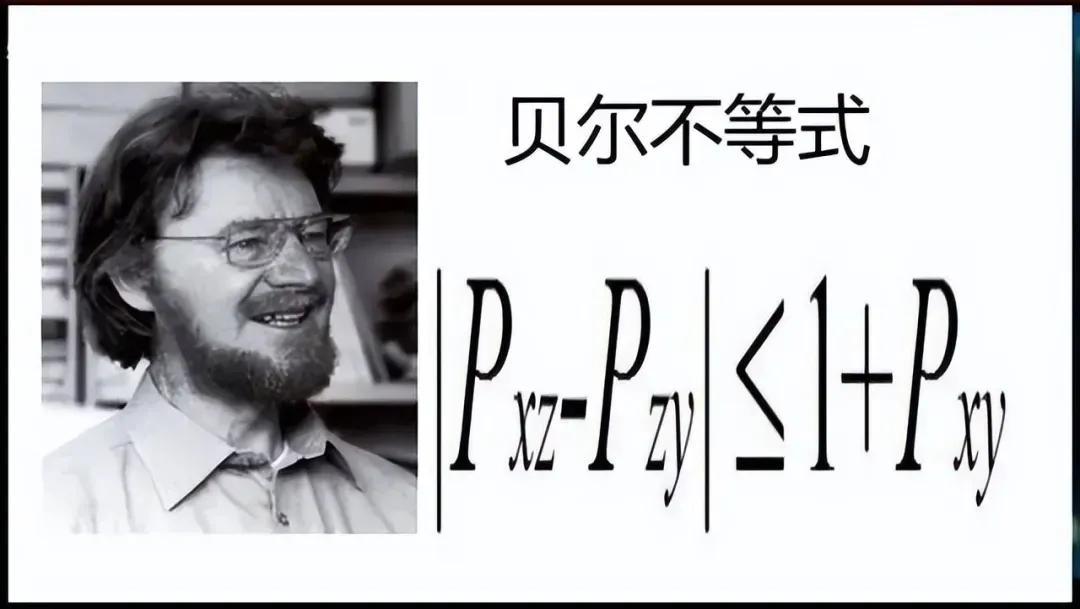

后续实验(尤其是2022年诺贝尔物理学奖得主验证的“贝尔不等式不成立”实验)彻底推翻了爱因斯坦的假设。实验证明,纠缠粒子的“瞬间响应”并非源于信号传递,而是它们从一开始就共享同一个“不可分割的量子态”。这种“不可分割性”源于量子力学的核心概念——叠加态。在未被测量时,单个量子粒子可同时处于多种状态(如电子自旋“既上又下”),而纠缠粒子对的量子态则是两个粒子状态的“关联叠加”。例如,纠缠电子对的量子态可描述为“(电子A自旋上,电子B自旋下)+(电子A自旋下,电子B自旋上)”,两个粒子的状态相互绑定,无法单独定义。测量电子A的状态,并非“告知”电子B如何表现,而是让整个纠缠系统的叠加态“坍缩”为一个确定的关联状态,就像一枚硬币的正反面——看似独立,实则不可分割。

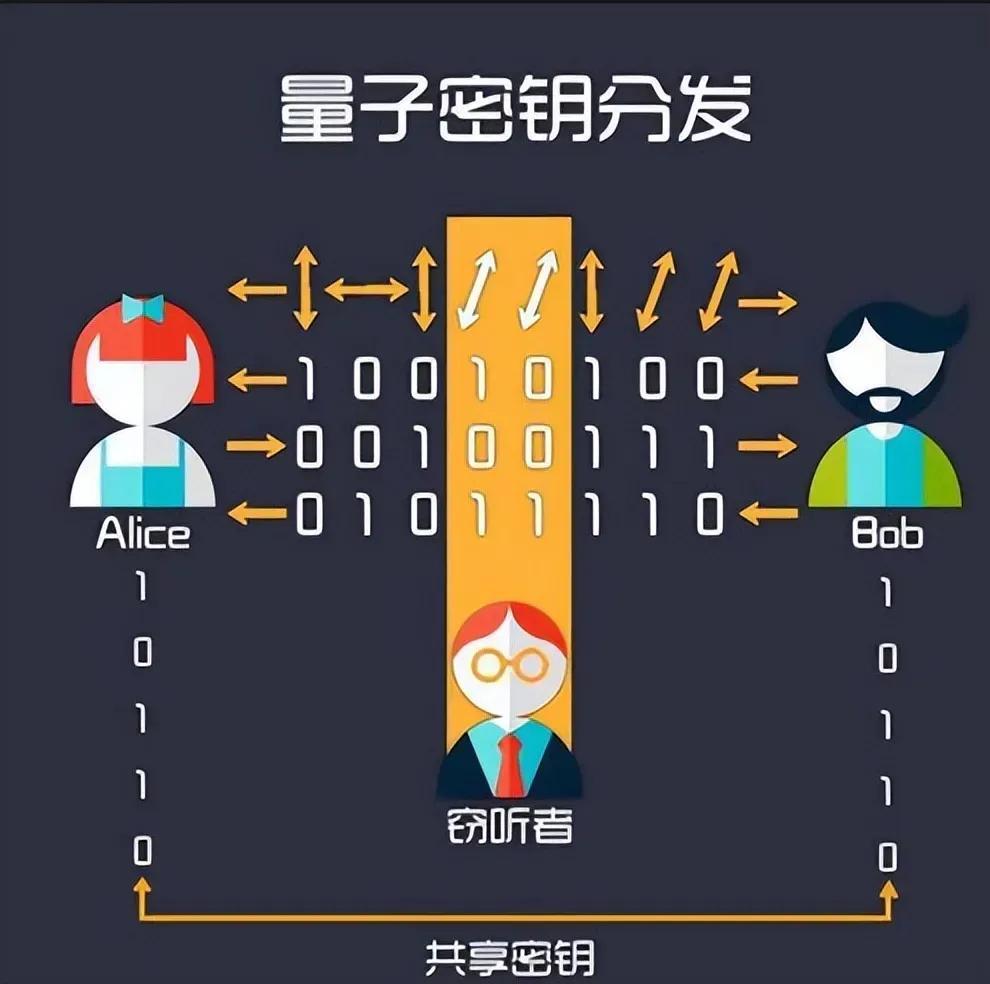

量子纠缠的另一核心本质,是量子世界的“非局域性”。在宏观世界中,物体的状态仅受周围环境影响(局域性),例如地球的运动不会直接影响织女星的状态。但在量子世界,纠缠粒子的状态不受空间距离限制,它们的关联是“全局性”的——无论相隔多远,都属于同一个量子系统。这种非局域性并非“超光速传递信息”,因为测量结果是完全随机的:我们无法预先控制电子A的自旋为“上”或“下”,自然也无法通过测量电子A向电子B传递“1”或“0”这样的有效信息。这就像两个人各持一个随机生成的密码本,虽然密码本内容高度关联,但因无法控制密码生成,无法通过密码本传递具体消息。

从数学层面看,量子纠缠的本质可通过“量子纠缠熵”来描述:纠缠熵为零的系统,粒子间无关联;纠缠熵越大,粒子间的纠缠程度越深。这一概念揭示,量子纠缠并非粒子的“额外属性”,而是量子系统的“基本结构特征”——就像宏观世界中物体的“质量”“体积”,量子纠缠是微观系统的“固有属性”,源于量子力学的数学框架。

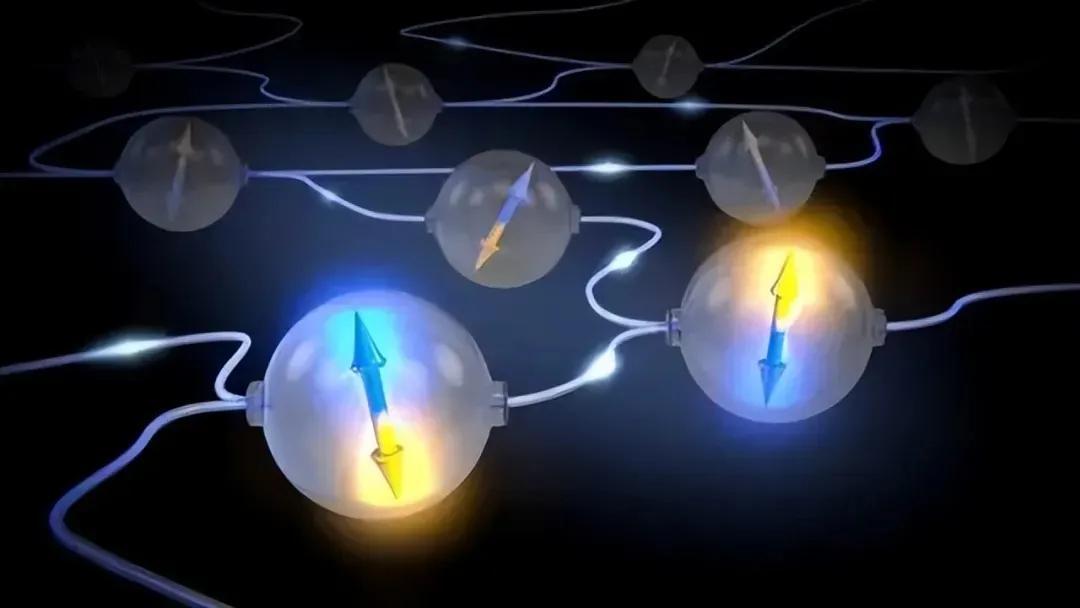

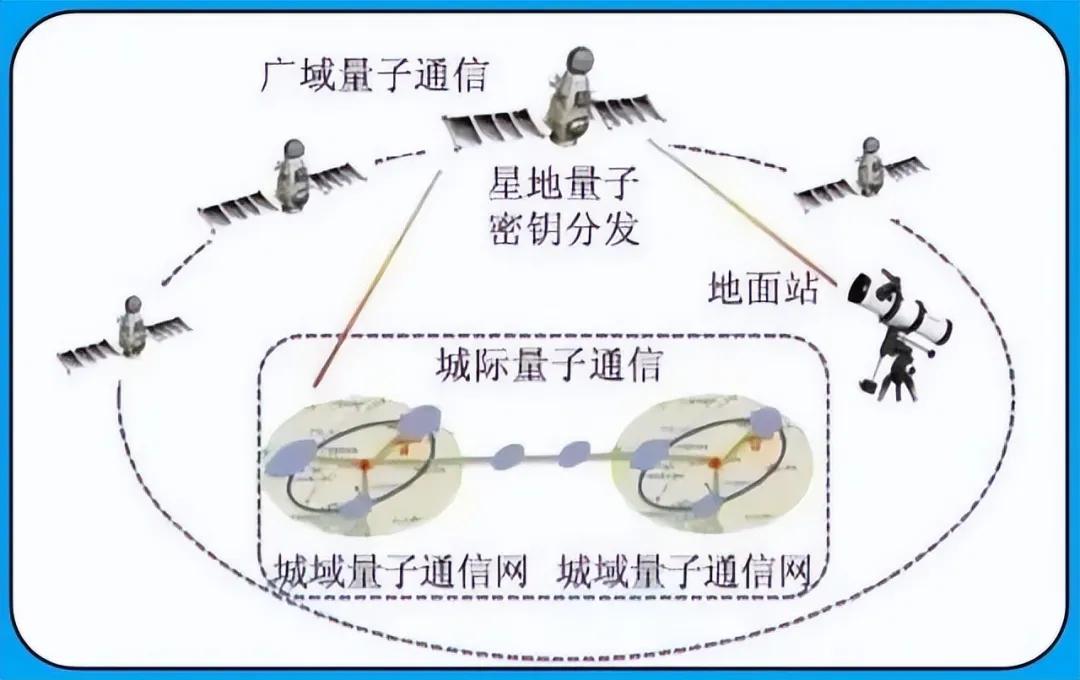

如今,人类已能利用量子纠缠的本质特性,开发出量子通信、量子计算等前沿技术。量子通信借助纠缠态的“不可破解性”(任何窃听都会破坏纠缠态,被立即察觉)实现绝对安全的信息传输;量子计算则利用纠缠粒子的“并行处理”能力,大幅提升计算速度。这些应用印证了量子纠缠的本质——它不是理论上的“鬼魅现象”,而是可被驾驭的量子世界基本规律。

量子纠缠的“神秘”,或许恰恰源于我们用宏观世界的“局域性思维”去理解量子世界的“非局域性逻辑”。当放下对“超光速魔法”的想象,便会发现:量子纠缠的本质,是量子力学为我们揭示的宇宙更深层的秩序——在微观尺度下,“独立存在”只是表象,“相互关联”才是万物的底层状态。