在当今娱乐圈,成毅凭借《琉璃》中的司凤、《莲花楼》中的李莲花等角色,成功跻身“准顶流”行列,成为无数观众心中的“古装男神”。因此,当《赴山海》这部号称投资3亿、由《莲花楼》原班人马打造的作品亮相时,外界普遍认为这将是成毅“登顶”的关键一步。

剧组宣传阵仗空前:高铁专列、城市地标广告、粉丝“云包场”花费超30万,微博应援话题不断,种种迹象均指向一部“爆款预定”。然而,现实却与预期背道而驰——《赴山海》不仅未能助力成毅更上一层楼,反而将其推入舆论漩涡,引发对3亿制作费去向的广泛质疑。

特效拉胯:3亿投资为何“五毛效果”?

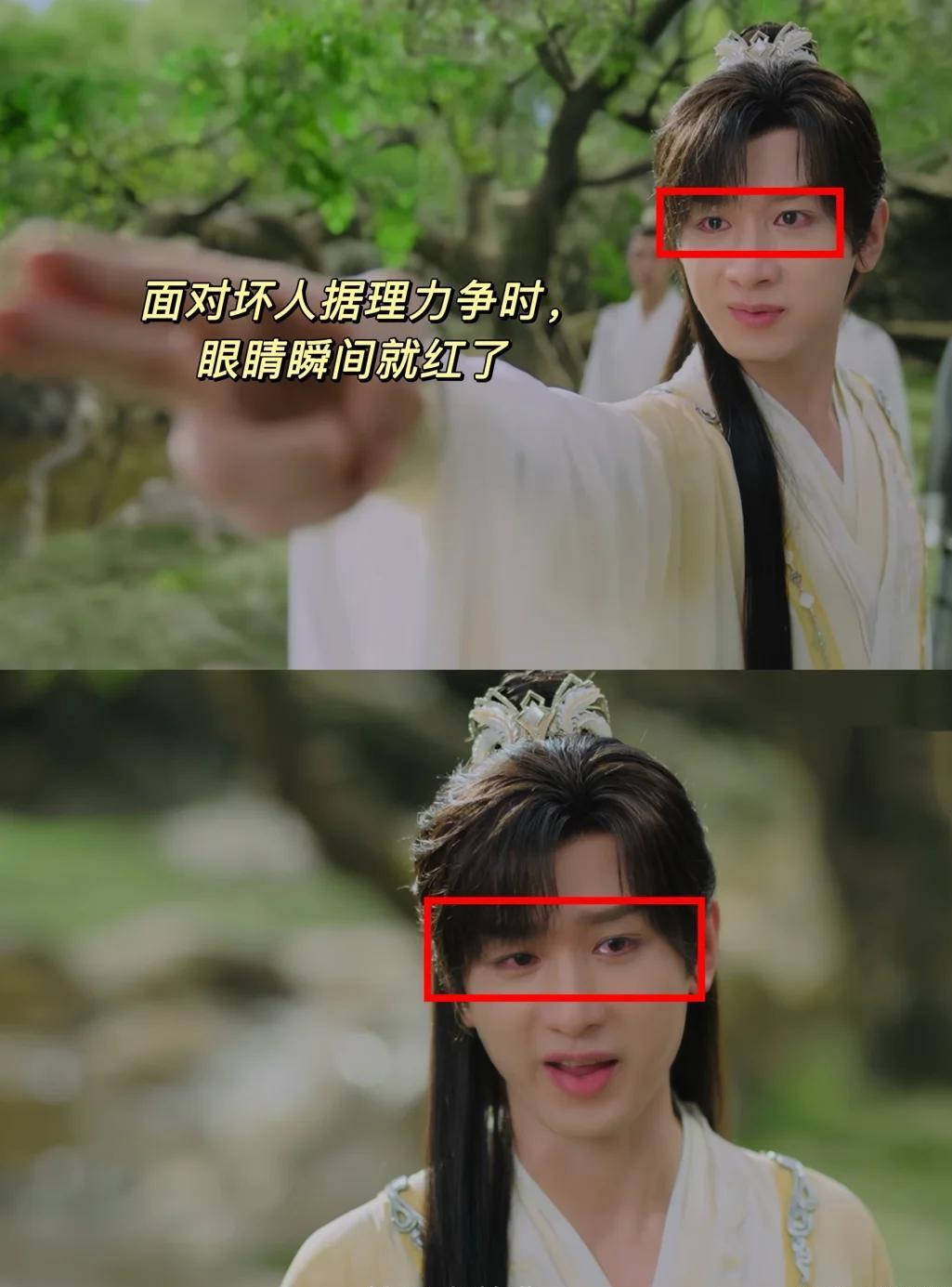

《赴山海》最受诟病的便是其视觉呈现。在号称3亿投资的大制作中,特效水平竟停留在2016年标准:成毅悬崖骑马场景中,马蹄虚化、背景飘忽,宛如PS抠图未完成;人物与背景融合生硬,被网友调侃“纸片人贴图”,甚至有人戏称“美图秀秀都能做得更好”。

若按行业惯例分配资金,演员片酬与宣传费用各占三成,剩余一亿理应足够打造顶级服化道与特效。然而,剧中服装造型被制成“连连看”表情包,与成毅此前作品高度雷同,令人不禁怀疑:3亿投资是否仅为营销噱头?资金是否在关键环节“省吃俭用”?

表演争议:沉浸式敷衍还是能力局限?

成毅在剧中一人分饰三角,角色跨度大,本应展现演技深度。然而,花絮中他手持划满荧光笔的剧本、汉服下穿洞洞鞋的画面,被指“沉浸式敷衍”。台词问题更成硬伤:发音模糊被戏称为“听力测试”,尽管他解释为角色设定,但与王志文等老戏骨的台词功底相比,差距显著。观众需依赖字幕理解剧情,实为对观众的不尊重。

剧情硬伤:穿越梗为何沦为“穿帮”现场?

《赴山海》改编自温瑞安经典武侠小说《神州奇侠》,原作是七十年代武侠传奇,但剧集强行加入“穿越”元素,将现代社畜与古代武侠生硬拼接。穿越本身非问题,但执行粗糙:主角发现穿越后情绪平淡,毫无震惊与适应过程,观众难以代入。配角沦为“工具人”,缺乏独立故事线,导致“快意江湖”变“独角戏”,剧情节奏拖沓、逻辑混乱,观众纷纷“弃剧”。

行业反思:资本依赖与内容质量的博弈

剧集扑街后,成毅首当其冲成为舆论焦点。其前经纪人梁婷曾透露,成毅虽存在L/N不分的问题,但以往剧组会请台词老师跟组、不满意即重拍。而《赴山海》剧组让成毅一人分饰三角、戏份占八成,却未给予足够打磨角色的时间,暴露制作方对质量的把控缺失。

成毅在《莲花楼》中的打戏投入与台词清晰度曾获认可,为何在《赴山海》中“拉胯”?是能力局限还是“被坑”?抑或为冲刺顶流接下超出能力范围的角色?这些问题亟待解答。

市场教训:流量至上终将自食其果

《赴山海》的失败不仅波及成毅个人,更牵动整个产业链:腾讯视频广告从7个锐减至1个,爱奇艺预期远未达成,制作方欢瑞世纪股价暴跌、市值蒸发超十亿。资本方迷信“成功公式”——顶流+大IP+高分班底=爆款,却忽视内容质量。观众愈发精明,特效粗糙、剧情混乱的作品难以靠流量与营销蒙混过关。

对比《凡人修仙传》为还原小说场景斥巨资实景拍摄,其画面质感与代入感远超抠图特效,《赴山海》的“烧钱”模式显得尤为讽刺。影视剧终究是拍给观众看的,资本若总想着走捷径、赚快钱,终将被市场淘汰。

成毅的“滑铁卢”为整个行业敲响警钟:摒弃“造星公式”,踏踏实实打磨剧本、精益求精制作内容,才是长远发展之道。观众期待的是故事精彩、制作有诚意的好剧,而非用“五毛特效”与混乱剧情糊弄的作品。成毅若想不负期待,需重新审视戏路与演技;制作方若想赢得市场,需将资金花在刀刃上。