9月23日,2025年北京文化论坛特别策划的‘风移影动——中法影像对话’系列活动之让-雅克·阿诺对谈在北京电影学院海淀校区举行。本次对谈由北京电影学院导演系副主任毛小睿主持,法国著名导演让-雅克·阿诺与中国导演乌尔善围绕跨文化创作、产业合作及新生代导演培养三大核心议题展开深度交流。

让-雅克·阿诺以《情人》《熊的故事》为例,剖析了跨文化叙事中的题材选择逻辑。他强调:‘影像的力量远超语言,默片时代观众通过画面即可感知情感。’这位法国导演特别指出,肢体语言是电影情感传递的关键:‘演员的微表情、动作设计比台词更能揭示内心。例如我微笑时,观众自然能感受到愉悦;若背对镜头,则可能传递疏离感。’

《熊的故事》剧照

乌尔善则从人性共性角度提出:‘人类对情感的感知具有普适性,无论文化背景如何,打动我的故事同样能触动他人。’他进一步阐释,电影是绘画、语言、戏剧等传统表达形式的现代化融合,‘讲故事是人类的本能需求’。

在剧本选择标准上,阿诺透露:‘创作灵感有时源于个人情绪,有时来自大众共鸣,但最终取决于作品能否激发我的创作欲。’他坦言,从业60年来已拒绝数百个项目,‘只有当故事让我产生‘今天必须拍’的冲动时,才会投入四年时间打磨。电影创作的终极目的不是盈利,而是享受创作过程。’

让-雅克·阿诺现场交流

两位导演均强调视觉化表达的重要性。阿诺分享创作心得:‘将文字转化为画面是我的本能,比如拍摄女性题材时,我会代入角色视角;拍摄动物题材时,则从动物行为中挖掘人性共鸣。’他建议青年创作者:‘突破文化局限,尝试想象不同地域、时代的角色体验,这能拓展视觉思维的边界。’

乌尔善以绘画基础切入:‘绘画是定格的艺术,而电影是时空的连续体。拍摄时,我会通过场景设计、灯光氛围和演员表演构建沉浸感,当现场能感受到情绪流动时,就知道这场戏成功了。’他以《封神》剧组为例:‘21个国家的团队带来了多元工作方法,这种跨文化协作解决了诸多创作难题。’

乌尔善导演工作照

在电影教育领域,乌尔善结合自身经历提出:‘拉片室和图书馆是学习电影的两大宝库,多观影、多实践是提升创作力的关键。’他特别提到法国电影体系对艺术与商业的平衡:‘CNC(法国国家电影中心)通过票房税建立扶持基金,为青年导演提供首部长片制作机会,这种模式值得全球借鉴。’

阿诺详细介绍了法国扶持机制:‘观众购票时支付的10%税费会进入专项基金,年轻导演需通过竞争获取资源。即使首部作品在本国市场表现平平,只要在国际获得认可,就能持续获得创作支持。’他坦言自己正是该体系的受益者,‘我的处女作在法国反响一般,但在其他国家大获成功,这让我得以继续创作。’

对于AI技术的影响,两位导演展开前瞻讨论。阿诺认为:‘AI是电影制作的魔术师,能高效完成声音处理、换脸特效等任务,将传统600人团队的工作量缩减至3人加电脑。但故事创作仍需人类主导,AI只是技术辅助工具。’乌尔善则提出更深层期待:‘当前AI作品多在模仿电影,未来应发展出独立创作语言,就像电影从舞台剧记录中进化出独特语法。当AI能形成自己的思维体系和叙事语法时,才是真正独立的艺术形态。’

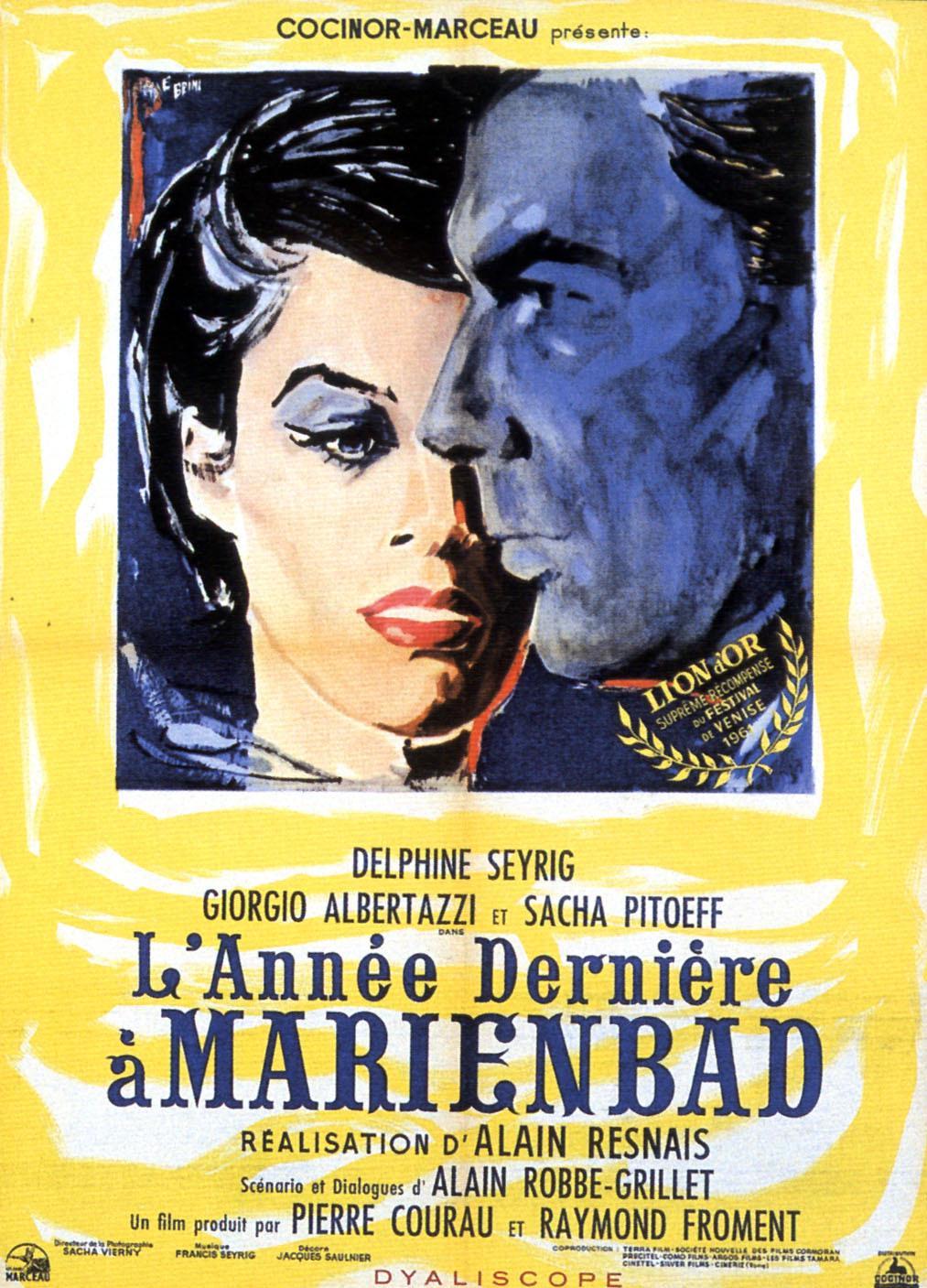

《去年在马里昂巴德》经典镜头

展望中法电影合作前景,阿诺透露:‘法国已设立两个专门面向中国创作者的电影节,期待未来欧洲银幕出现更多中国作品。’这场跨越国界的对话,不仅为青年电影人提供了创作启示,更展现了电影作为文化桥梁的无限可能。