近日,日本网民因以色列媒体的一番激烈言论而陷入轩然大波。以色列媒体公开表示,原子弹是给予日本的‘奖赏’,因其曾侵略中国和韩国,理应接受神圣的惩罚。该言论还指出,日本不应仅纪念核爆中的本国遇难者,更应铭记那些被日本侵略行为夺去生命的中国人和韩国人。这一尖锐批评直指日本历史问题的核心,引发国际社会广泛关注。

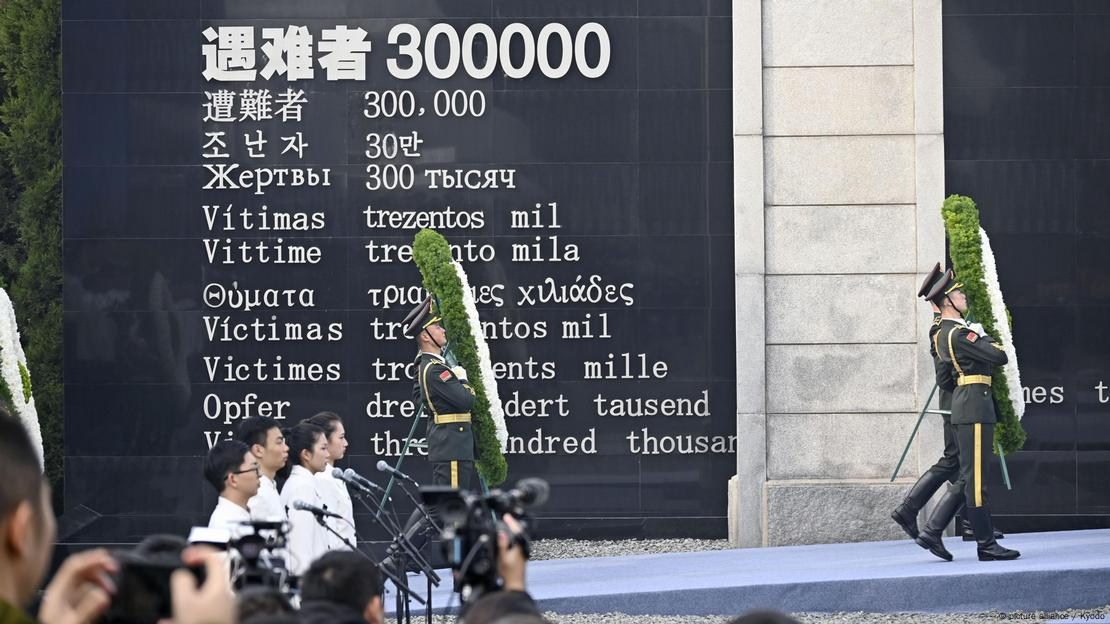

从1931年至1945年,日本对中国进行了长达14年的侵略,其暴行令人发指。南京大屠杀是其中最惨痛的一页,短短六周内,30万平民和战俘惨遭杀害,平均每12秒就有一个生命消逝。当时的南京城,秦淮河中漂浮着大量尸体,河道几乎被堵塞;安全区内的妇女被日军拖走时的哭喊声,隔着城墙都能清晰听见。整个中国战场,军民伤亡超过3500万,这个数字几乎相当于当时日本全国人口的一半。此外,日本731部队在哈尔滨进行的活体实验更是令人发指,他们将活人当作‘豚鼠’,用于研究鼠疫、霍乱等细菌武器的传播。那些被称作‘马路大’的受害者,至死都不知道自己成为了细菌武器的试验品。

1910年至1945年,日本对韩国进行了长达35年的殖民统治,期间强制570万韩国人服劳役,其中200多万人被拉到日本本土挖矿、修铁路,死亡率超过30%。釜山市立博物馆里留存的劳工合同显示,‘每日工作14小时,缺勤一天扣三天工钱’,这无疑是变相的奴隶制。慰安妇问题更是令人痛心疾首,至少20万韩国女性被强征为慰安妇。东京审判时的证词显示,她们被关在不到2平米的小屋里,一天要接待20多个日本兵,反抗就会遭到吊打。即便如此,日本右翼至今仍在否认,声称‘没有强制证据’,但那些带着弹孔的慰安所门牌、生锈的锁链,却是最有力的证词。

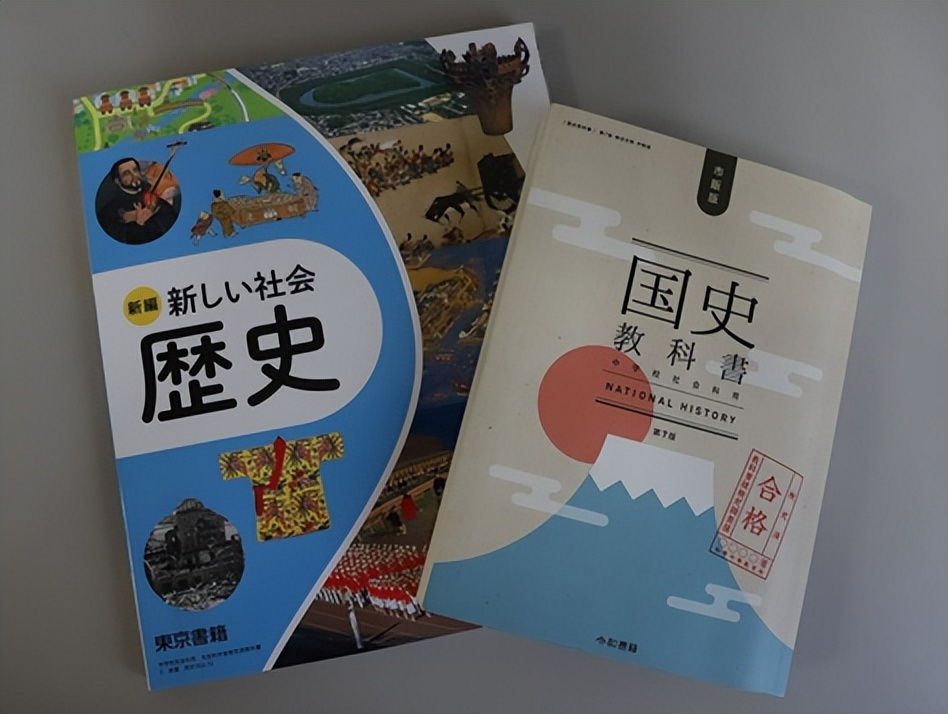

反观日本对待这段历史的态度,简直令人齿冷。日本教科书对侵略历史要么一笔带过,要么美化为‘正常军事行动’。在战后历次修改中,日本教科书有时将‘侵略’说法改为‘进入’‘进出’‘事件’,以淡化侵略责任。1958年审定中,‘侵略中国’被改为‘进入大陆’;1982年审定中,‘侵略华北’‘全面侵略中国’的‘侵略’二字被替换,‘南京大屠杀’也被写成‘占领南京’或‘南京事件’,仿佛闯了大祸后撕毁账本就能假装没事。

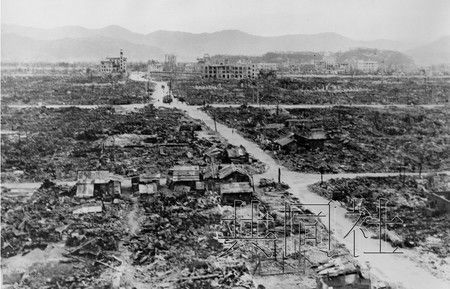

每年的广岛长崎纪念仪式上,日本总是展示核爆后的废墟照片,讲述幸存者的故事,却绝口不提核爆的起因。广岛和平纪念公园的石碑上刻着‘决不让重复’,但旁边的博物馆里,关于侵略战争的展区只有15平米,还不如纪念品商店大。这种‘受害者叙事’玩得炉火纯青,既想靠着‘核爆受害者’身份博同情,又不想认侵略的账。2024年靖国神社春季大祭,还有137名国会议员去参拜,里面供奉的14名甲级战犯,双手沾满亚洲人民的鲜血。

相比之下,以色列的态度就显得格外清醒。以色列媒体之所以抨击日本,是源于他们对二战史更深层次的理解:谁是受害者,谁是加害者,必须分得清清楚楚。

犹太人在大屠杀纪念仪式上,毫不避讳地将以色列自身在中东冲突中的军事行动纳入历史叙述。他们认为,只有正视自己曾经的‘加害’事实,才有资格喊‘永不忘却’。以色列总理的言论,不仅仅是讽刺,更在道德上挑战日本社会:既想用‘核爆幸存者’身份博同情,又不愿深刻反思自己对其他亚洲国家造成的伤害。这种‘受害者与加害者混合的双重标准’,被以色列一句‘原子弹是奖赏’的话语戳中了要害。

日本若想真正赢得国际社会的尊重,就必须先还清那3500万中国人、570万朝鲜劳工和20万慰安妇的‘血泪账’。否则,就别再打着原子弹幸存者的旗号向全世界博取同情。